栃木市定願寺の梵鐘 [梵鐘]

今回は、久々に「お寺の鐘」の話題です。

栃木市旭町に有る天台宗の古刹「順禮山 修徳院 定願寺」。

この山門を潜り境内に入り、正面の本堂に向かって左手側に鐘楼が建っています。

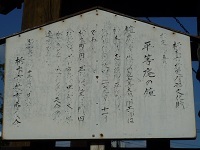

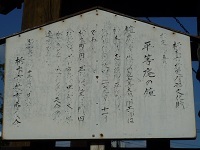

鐘楼の前に栃木市教育委員会に依る、説明文が掲示されています。文字がかすれて来ていますが、何とか内容を読み取ることが出来ました。説明文に依ると、ここに吊られている梵鐘は、「平等庵の鐘」と称して、栃木市の指定有形文化財と成っているようです。

(定願寺鐘楼堂) (「平等庵の鐘」説明板)

≪鐘の作者は佐野の丸山善太郎、彫工師は栃木町の志鳥源助・平田幸助。製作年代は寛政四年(1792年)十一月である。栃木町の円説、三説、渡辺三左ヱ門、田村弥四郎、高山市兵衛、早乙女源太郎等が施主となって造ったもので天命鋳物の逸品である≫と記されています。

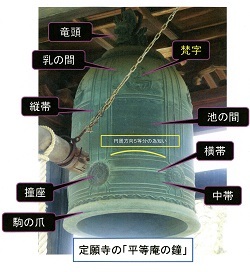

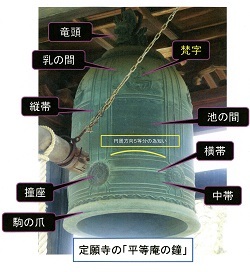

この釣り鐘、外観形状的には他の寺院の物と同じ様ですが、一つ大きく違うところが有ります。

鐘身の外面には縦横に帯状の線が付けられ、その線に依って大きさや長短の異なる方形の区画が形成さえています。この区画構成されたものを、袈裟襷と称しますが、現在市内で見る多くの梵鐘は、円周上を4本の縦帯によって4等分されたものがほとんどです。

それが、この定願寺に有る「平等庵の鐘」は、縦帯が5本になっています。即ち円周上を5等分してあるのです。

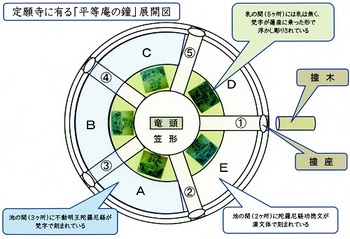

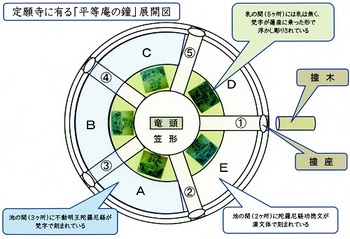

写真では5等分されている状態が確認できない為、鐘を真上から見た平面展開図を描いてみました。

円形の中心部に「竜頭」、これは鐘の上部に設けられた半環状の懸吊構造部の事で、「竜頭」は俗称で、蒲牢(ほろう)と言うのが正しい名称だそうです。その竜頭が付いている鐘の上部部分を「笠形」、その部分から放射状に5本の帯が伸びています。これが袈裟襷の縦帯になります。展開図には分かりやすいように①から⑤の番号を付しています。

鐘身はこの5本の縦帯によって5等分されています。縦帯に区画された部分で、上部(笠形の下)は「乳の間」と称する部分で、多くの梵鐘はこの部分に「乳」と称する規則正しく配列された突起物が付いています。

しかしこの「平等庵の鐘」の乳の間には、乳では無く分割された5つの区画にそれぞれ異なった梵字が1字づつ蓮台に乗った形で陽鋳されています。

(乳の間A) (乳の間B) (乳の間C) (乳の間D) (乳の間E)

これら5つの梵字、どう読むのか、どのような意味が有るのか、私には分かりません。

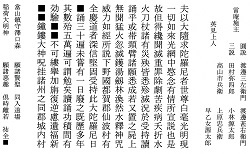

その「乳の間」の下(展開図では外側)の、ほぼ方形の区画は「池の間」と称されていますが、この区画に銘文が陰刻されています。展開図のAからEの区画です。

このうちAからCの3つの区画にはビッシリと梵字が陰刻されています。刻されているのは「不動明王陀羅尼経」になります。

(池の間C) (池の間B) (池の間A)

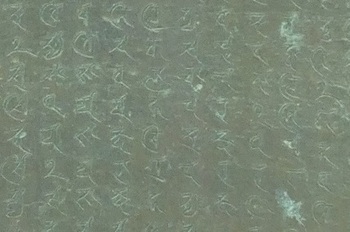

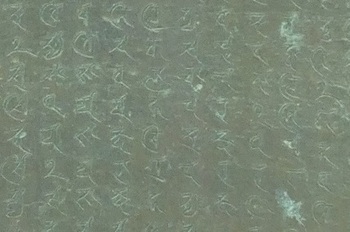

「池の間B」の一部を拡大してみましょう。

まるで象形文字の様な梵字が並んでいます。全く読み解くことは叶いません。

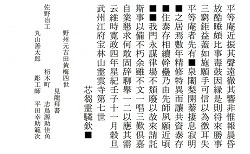

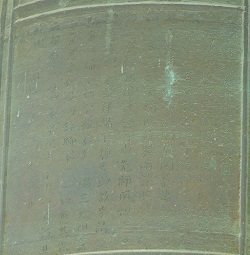

「池の間」の残り2区画、DとEには陀羅尼経功徳文が、漢文体にて陰刻されています。

(池の間E) (池の間D)

漢文体の文章を読解する事は苦手ですが、一文字一文字と漢字を拾っていくことは私にも出来ます。その結果を次に添付致します。

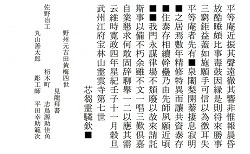

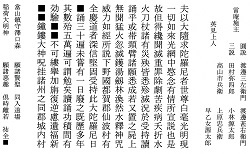

(縦帯②) (池の間E) (縦帯①) (池の間D) (縦帯⑤)

「池の間」Eの文末に、≪武州江府宝林山霊雲寺第七世 芯芻霊驎欽■≫と見えますが、ここに有る「武州」とは、かつての武蔵国の別称。現在の東京都埼玉県のほとんどの地域、及び神奈川県の川崎市・横浜市の大部分を含みます。次の「江府」とは、江戸の異称になります。

「宝林山霊雲寺」は、現在の東京都文京区湯島に有る、真言宗霊雲寺派総本山の寺院で、元禄4年(1691)、浄厳律師覚彦により創建されたお寺。この第七世の芯芻霊驎(しんすうれいりん)が撰文した「陀羅尼経功徳文」。書いた人物は、「野州元吉田黄梅」(河内郡南河内村吉田の黄梅寺)の第四世見龍(けんりゅう)で、梵鐘の縦帯②部分に、その名が刻まれています。

又、縦帯⑤の部分に「當庵施主」として、圓説・渡邊三左衛門・渡邊甚右衛門・三説・田村弥四郎・小林源太郎・高山市兵衛・上原忠兵衛・早乙女源太郎の名前が、認められます。

この「平等庵」、明治4年の廃仏毀釈によって取り壊された、本町に有った寺院です。現在も杢冷川に架かる「本橋」の近くに、「平等寺」と書かれた扁額を掲げた堂宇が建っています。

この「平等庵の鐘」には、「この鐘銘をすべて読むと死ぬ」とか、「この鐘のまわりを三回まわると死ぬ」という恐ろしい伝承が残っています。

私もこの伝承を気にして、調査の時の鐘楼のまわりを3回まわる事の無い様注意をしていました。

この梵鐘も戦争中に供出されそうになったそうですが、足利市の丸山瓦全や栃木市の高田安平らの運動によって、供出を免れたと言います。貴重な栃木市の文化財です。

参考資料:目で見る栃木市史・フリー百科事典「ウィキペディア」霊雲寺及び梵鐘・

新訂梵鐘と古文化(坪井良平著)・(株)老子製作所ホームページ

栃木市旭町に有る天台宗の古刹「順禮山 修徳院 定願寺」。

この山門を潜り境内に入り、正面の本堂に向かって左手側に鐘楼が建っています。

鐘楼の前に栃木市教育委員会に依る、説明文が掲示されています。文字がかすれて来ていますが、何とか内容を読み取ることが出来ました。説明文に依ると、ここに吊られている梵鐘は、「平等庵の鐘」と称して、栃木市の指定有形文化財と成っているようです。

(定願寺鐘楼堂) (「平等庵の鐘」説明板)

≪鐘の作者は佐野の丸山善太郎、彫工師は栃木町の志鳥源助・平田幸助。製作年代は寛政四年(1792年)十一月である。栃木町の円説、三説、渡辺三左ヱ門、田村弥四郎、高山市兵衛、早乙女源太郎等が施主となって造ったもので天命鋳物の逸品である≫と記されています。

この釣り鐘、外観形状的には他の寺院の物と同じ様ですが、一つ大きく違うところが有ります。

鐘身の外面には縦横に帯状の線が付けられ、その線に依って大きさや長短の異なる方形の区画が形成さえています。この区画構成されたものを、袈裟襷と称しますが、現在市内で見る多くの梵鐘は、円周上を4本の縦帯によって4等分されたものがほとんどです。

それが、この定願寺に有る「平等庵の鐘」は、縦帯が5本になっています。即ち円周上を5等分してあるのです。

写真では5等分されている状態が確認できない為、鐘を真上から見た平面展開図を描いてみました。

円形の中心部に「竜頭」、これは鐘の上部に設けられた半環状の懸吊構造部の事で、「竜頭」は俗称で、蒲牢(ほろう)と言うのが正しい名称だそうです。その竜頭が付いている鐘の上部部分を「笠形」、その部分から放射状に5本の帯が伸びています。これが袈裟襷の縦帯になります。展開図には分かりやすいように①から⑤の番号を付しています。

鐘身はこの5本の縦帯によって5等分されています。縦帯に区画された部分で、上部(笠形の下)は「乳の間」と称する部分で、多くの梵鐘はこの部分に「乳」と称する規則正しく配列された突起物が付いています。

しかしこの「平等庵の鐘」の乳の間には、乳では無く分割された5つの区画にそれぞれ異なった梵字が1字づつ蓮台に乗った形で陽鋳されています。

(乳の間A) (乳の間B) (乳の間C) (乳の間D) (乳の間E)

これら5つの梵字、どう読むのか、どのような意味が有るのか、私には分かりません。

その「乳の間」の下(展開図では外側)の、ほぼ方形の区画は「池の間」と称されていますが、この区画に銘文が陰刻されています。展開図のAからEの区画です。

このうちAからCの3つの区画にはビッシリと梵字が陰刻されています。刻されているのは「不動明王陀羅尼経」になります。

(池の間C) (池の間B) (池の間A)

「池の間B」の一部を拡大してみましょう。

まるで象形文字の様な梵字が並んでいます。全く読み解くことは叶いません。

「池の間」の残り2区画、DとEには陀羅尼経功徳文が、漢文体にて陰刻されています。

(池の間E) (池の間D)

漢文体の文章を読解する事は苦手ですが、一文字一文字と漢字を拾っていくことは私にも出来ます。その結果を次に添付致します。

(縦帯②) (池の間E) (縦帯①) (池の間D) (縦帯⑤)

「池の間」Eの文末に、≪武州江府宝林山霊雲寺第七世 芯芻霊驎欽■≫と見えますが、ここに有る「武州」とは、かつての武蔵国の別称。現在の東京都埼玉県のほとんどの地域、及び神奈川県の川崎市・横浜市の大部分を含みます。次の「江府」とは、江戸の異称になります。

「宝林山霊雲寺」は、現在の東京都文京区湯島に有る、真言宗霊雲寺派総本山の寺院で、元禄4年(1691)、浄厳律師覚彦により創建されたお寺。この第七世の芯芻霊驎(しんすうれいりん)が撰文した「陀羅尼経功徳文」。書いた人物は、「野州元吉田黄梅」(河内郡南河内村吉田の黄梅寺)の第四世見龍(けんりゅう)で、梵鐘の縦帯②部分に、その名が刻まれています。

又、縦帯⑤の部分に「當庵施主」として、圓説・渡邊三左衛門・渡邊甚右衛門・三説・田村弥四郎・小林源太郎・高山市兵衛・上原忠兵衛・早乙女源太郎の名前が、認められます。

この「平等庵」、明治4年の廃仏毀釈によって取り壊された、本町に有った寺院です。現在も杢冷川に架かる「本橋」の近くに、「平等寺」と書かれた扁額を掲げた堂宇が建っています。

この「平等庵の鐘」には、「この鐘銘をすべて読むと死ぬ」とか、「この鐘のまわりを三回まわると死ぬ」という恐ろしい伝承が残っています。

私もこの伝承を気にして、調査の時の鐘楼のまわりを3回まわる事の無い様注意をしていました。

この梵鐘も戦争中に供出されそうになったそうですが、足利市の丸山瓦全や栃木市の高田安平らの運動によって、供出を免れたと言います。貴重な栃木市の文化財です。

参考資料:目で見る栃木市史・フリー百科事典「ウィキペディア」霊雲寺及び梵鐘・

新訂梵鐘と古文化(坪井良平著)・(株)老子製作所ホームページ

2020-08-12 17:01

nice!(0)

コメント(0)

コメント 0