栃木市大町の大杉神社境内に建つ石碑を探る [石碑]

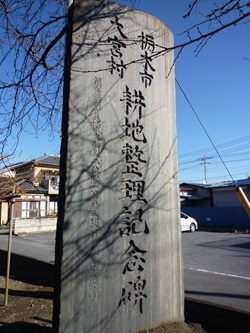

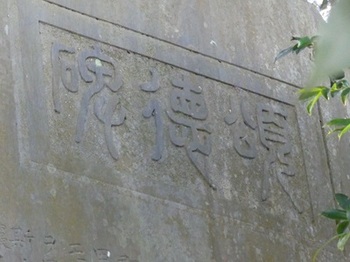

栃木市大町の大杉神社境内の南東側隅に、背の高い石碑が一基建てられています。

道路に面した南側から、石碑の正面を見ることが出来ます。

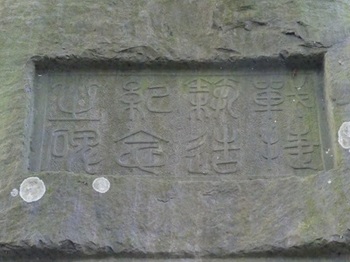

そこには、「栃木市大宮村・耕地整理記念碑」と、大きくそしてしっかりとした字で、刻まれています。この題字を揮毫した人物の名が、その左側に見ることが出来ます。「樞密顧問陸軍大将從二位勲一等功三級男爵」と長々とした肩書の次に「奈良武次書」と有ります。

この奈良武次という人物は、都賀郡上南摩村の出身ですが、石碑への揮毫では、これ以前に嘉右衛門町の神明神社の社殿に向かって左脇に建つ、「神明神社改築記念碑」の題字も有ります。

石工は「早乙女正吉刻」です。

「耕地整理事業」は、明治33年(1900)に施行した、<耕地の利用を増進する目的を以て其の所有者共同して土地の交換若は分合、区画形状の変更及道路、畦畔若は溝渠の変更廃置を行うを謂う>という事業を目的とする、「耕地整理法」に基づき、全国的に展開され栃木県においても、施行の翌年の明治34年、岡本にて模範耕地整理が行われ、それ以降毎年県内各地にて、多くの事業が計画施行されています。

栃木市内にては、明治38年(1905)下都賀郡栃木町大字薗部外2大字地区で、又、明治40年(1907)には同じく沼和田地区にて、耕地整理事業が行われています。

そして遅れる事、時は明治から大正に移り、大正14年9月「下都賀郡栃木町大宮村耕地整理組合」の設立が認可され、翌大正15年1月工事が着工されました。

この間の、明治43年(1910)の6月に、「耕地整理法」が改正されて、それ以前の薗部地区や沼和田地区の事業は、土地所有者による単純な共同施行であったものが、法改正によって「耕地整理組合」という法人によって施行される事に変わってきていました。

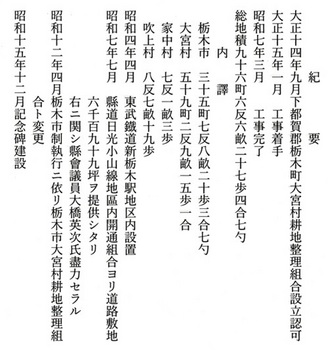

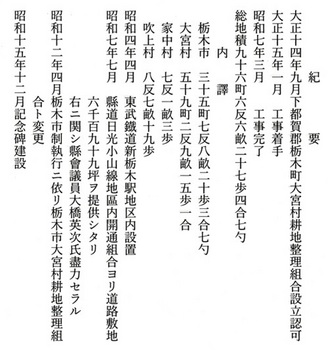

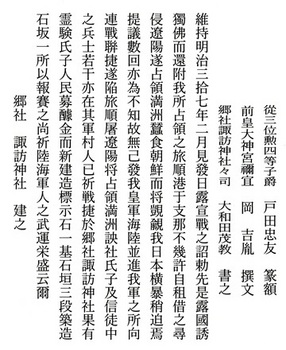

それでは碑陰を見ていきたいと思います。(碑文をそのまま書き写しました。)

碑陰の上部には事業の内容が刻まれています。改めて読んでいきます。

紀 要

大正14年9月下都賀郡栃木町大宮村耕地整理組合設立認可

大正15年1月 工事着工

昭和7年3月 工事完了

総地積96町6反6畝29歩4合7勺

内訳

栃木市 35町7反8畝20歩3合7勺

大宮村 59町2反9畝15歩1合

家中村 7反1畝3歩

吹上村 8反7畝19歩

昭和4年4月 東武鉄道新栃木駅地区内設置

昭和7年7月 県道日光小山線地区内開通組合より道路敷地

6,199坪を提供したり

右に関し県会議員大橋英次氏尽力せらる

昭和12年4月栃木市制執行に依り栃木市大宮村耕地整理組合と変更

昭和15年12月記念碑建設

この内容を見ると、当初「栃木町大宮村耕地整理組合」として事業を展開したが、昭和12年(1937)4月1日に栃木が市制を施行したことで、組合の名称も変更され、その後建立されたこの石碑の題字も、「栃木市大宮村耕地整理記念碑」となっています。

耕地整理の対象区域の面積が表示されていますが、尺貫法の単位のため、感覚的にどれくらいの広さか分かり難いため、㎡に換算してみます。

栃木市分が約35.5万㎡ これは全体の約37%に当たります。

大宮村分は約58.8万㎡ こちらは全体の約61%を占めています。

家中村と吹上村とは、共に1万㎡に満たなく、比率でも1%以下に成っています。

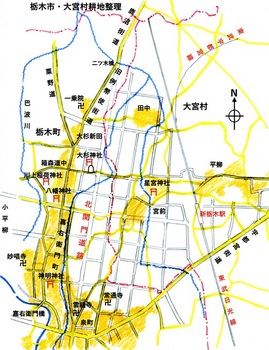

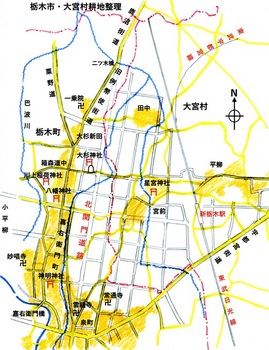

具体的に耕地整理の対象地区がどこか、概略図を作成してみました。現在の町名で言うと、大町・昭和町・泉町・平柳町一丁目で構成される地域と考えます。

概略図には耕地整理事業の前後の状況が見られるよう工夫しましたが、逆に見難くなってしまった気もします。

※概略図にて、黄色で記した道路は、耕地整理前の明治から大正に発行された地形図を参考に描きました。青色で記した水路や、オレンジ色で記した集落部分も同様に耕地整理前の状況です。図の中央部を上から下に続く、赤色の一点鎖線は当時の栃木町と大宮村との境界線です。

一方、黒色で描いた道路は耕地整理後に出来た道路です。

※概略図に描かれた東武鉄道の線路は、日光線が耕地整理事業期間中の昭和4年4月1日に、杉戸から新鹿沼間が開通しています。

※道路の変化を見ると、耕地整理前は、曲がりくねった道がうねうねと、通っていましたが、耕地整理後は東西・南北に直行した碁盤の目の様な道路網が出来上がりました。

ただ、区域の中央部に鎮座する、星宮神社の周辺はすでに集落が出来ていた為、その地域だけ以前のままの道路を残しています。

(1968年撮影の星宮神社社殿と、2016年撮影の比較写真)

※星宮神社の境内の西脇を、北から南に流れる水路が有ります。

ここ平柳町の星宮神社の由緒をひも解くと、<当社鎮座の初めの地、宇津間川の辺に光輝を発して、三神が出現し、「吾をこの地に祀らば、国土を鎮護し、万民を安居せしめん」と告げたといわれる。そこで祠を建て、拝仰した。この宇津間川は、社域を流れるので、御手洗川ともいう。(後略)>と言われる。この水路の上流、田中の集落ではかつて水車業を営む家も有り、古老の話しに依れば、この水路の名を「東巴波川」とも呼んだと。実際この水路をさらに上流に遡ると、川原田の地辺りで巴波川と分岐しています。現在はこの水路の大部分が暗渠化されていますが、下流側で「杢冷川」の源流に繋がっています。

※栃木市街地中央を縦断する「大通り」の、万町交番前交差点から北に伸びる「北関門道路」は、この耕地整理事業で、昭和7年(1932)8月に開通したものです。

(1968年撮影の北関門道路と、2015年撮影の比較写真)

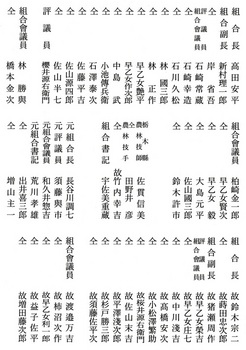

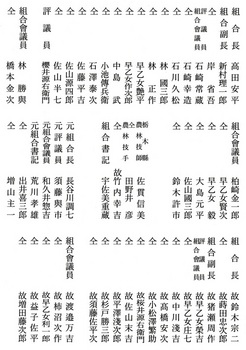

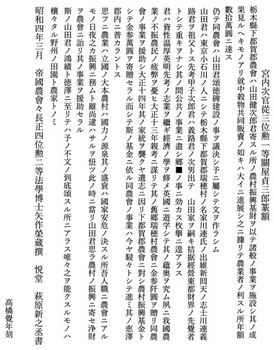

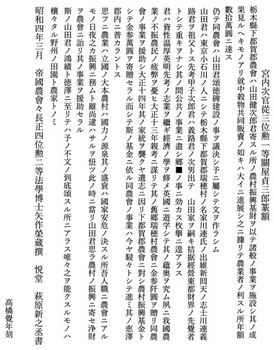

次に碑陰下側に目を向けます。こちらも書き写してきました。

碑陰下側には、「耕地整理組合」に係わった組合長をはじめ、組合副長・評議員・組合会議員等の名前が列記されています。最下段には故人の名前も並んでいます。

名前の先頭に刻まれているのは、「組合長 高田安平」ですが、他にも組合長として、「故鈴木宗二」、同「故蒔田忠次郎」、そして元組合長として「長谷川調七」など、4名の名前を見ることが出来ます。歴代の組合長なのでしょう。

初代の組合長は「鈴木宗二」です。この人物は第12代の栃木町長として、この耕地整理組合の立ち上げ時期に、町長職に有った為関連自治体の首長として、「組合長」に就任したと考えます。次の組合長は「蒔田忠次郎」で、第13代町長となって、前任者から引き継いだと考えます。次が「元組合長」の第14代町長「長谷川調七」に成ります。そして最後の組合長が「高田安平」ですが、高田安平は栃木町長にはなっていません。第15代栃木町長で、昭和12年4月1日から施行された栃木市制に変わって初代の栃木市長に成った「榊原經武」です。なぜこの時、これまでの様に首長が就任せずに、高田安平氏に成ったのか、疑問が残ります。

組合副長の肩書には、3名の名前が見えます。第8代大宮村長「新村理一郎」と、第9代大宮村長「岸省吾」、そして「故猪瀬周作」です。猪瀬周作氏は栃木町で味噌醤油醸造業の三代目です。

この耕地整理事業が、栃木町と大宮村とにまたがった土地で行われた為、両自治体の首長が「組合長」「組合副長」に就任しているのは当然だったでしょう。

そのほか、組合のメンバーには地元の有力者が名前を連ねています。

耕地整理事業にて整備された地域は、新栃木駅前という立地も加わって、以降宅地化が進む事に成ります。

今回の参考資料:

・栃木県土地改良史 栃木県土地改良事業団体連合会 昭和54年3月31日発行

・栃木人 明治・大正・昭和に活躍した人びとたち 石崎常蔵著 2017年4月1日発行

・栃木人 明治・大正・昭和に活躍した人びとたち続編 石崎常蔵著 2021年4月1日発行

・栃木県の地名 平凡社 1988年8月25日発行

・2万5千分の1地形図「栃木」 大日本帝国陸地測量部 大正6年7月30日発行

・2万5千分の1地形図「栃木」 国土地理院 昭和40年3月30日発行

・復刻版栃木縣營業便覧 吉本書店 昭和53年9月3日発行

・ウィキペディア 「耕地整理」

・栃木県神社誌 栃木県神社庁 昭和39年2月11日発行

・栃木県町村合併誌 第二巻 栃木県 昭和30年4月発行

道路に面した南側から、石碑の正面を見ることが出来ます。

そこには、「栃木市大宮村・耕地整理記念碑」と、大きくそしてしっかりとした字で、刻まれています。この題字を揮毫した人物の名が、その左側に見ることが出来ます。「樞密顧問陸軍大将從二位勲一等功三級男爵」と長々とした肩書の次に「奈良武次書」と有ります。

この奈良武次という人物は、都賀郡上南摩村の出身ですが、石碑への揮毫では、これ以前に嘉右衛門町の神明神社の社殿に向かって左脇に建つ、「神明神社改築記念碑」の題字も有ります。

石工は「早乙女正吉刻」です。

「耕地整理事業」は、明治33年(1900)に施行した、<耕地の利用を増進する目的を以て其の所有者共同して土地の交換若は分合、区画形状の変更及道路、畦畔若は溝渠の変更廃置を行うを謂う>という事業を目的とする、「耕地整理法」に基づき、全国的に展開され栃木県においても、施行の翌年の明治34年、岡本にて模範耕地整理が行われ、それ以降毎年県内各地にて、多くの事業が計画施行されています。

栃木市内にては、明治38年(1905)下都賀郡栃木町大字薗部外2大字地区で、又、明治40年(1907)には同じく沼和田地区にて、耕地整理事業が行われています。

そして遅れる事、時は明治から大正に移り、大正14年9月「下都賀郡栃木町大宮村耕地整理組合」の設立が認可され、翌大正15年1月工事が着工されました。

この間の、明治43年(1910)の6月に、「耕地整理法」が改正されて、それ以前の薗部地区や沼和田地区の事業は、土地所有者による単純な共同施行であったものが、法改正によって「耕地整理組合」という法人によって施行される事に変わってきていました。

それでは碑陰を見ていきたいと思います。(碑文をそのまま書き写しました。)

碑陰の上部には事業の内容が刻まれています。改めて読んでいきます。

紀 要

大正14年9月下都賀郡栃木町大宮村耕地整理組合設立認可

大正15年1月 工事着工

昭和7年3月 工事完了

総地積96町6反6畝29歩4合7勺

内訳

栃木市 35町7反8畝20歩3合7勺

大宮村 59町2反9畝15歩1合

家中村 7反1畝3歩

吹上村 8反7畝19歩

昭和4年4月 東武鉄道新栃木駅地区内設置

昭和7年7月 県道日光小山線地区内開通組合より道路敷地

6,199坪を提供したり

右に関し県会議員大橋英次氏尽力せらる

昭和12年4月栃木市制執行に依り栃木市大宮村耕地整理組合と変更

昭和15年12月記念碑建設

この内容を見ると、当初「栃木町大宮村耕地整理組合」として事業を展開したが、昭和12年(1937)4月1日に栃木が市制を施行したことで、組合の名称も変更され、その後建立されたこの石碑の題字も、「栃木市大宮村耕地整理記念碑」となっています。

耕地整理の対象区域の面積が表示されていますが、尺貫法の単位のため、感覚的にどれくらいの広さか分かり難いため、㎡に換算してみます。

栃木市分が約35.5万㎡ これは全体の約37%に当たります。

大宮村分は約58.8万㎡ こちらは全体の約61%を占めています。

家中村と吹上村とは、共に1万㎡に満たなく、比率でも1%以下に成っています。

具体的に耕地整理の対象地区がどこか、概略図を作成してみました。現在の町名で言うと、大町・昭和町・泉町・平柳町一丁目で構成される地域と考えます。

概略図には耕地整理事業の前後の状況が見られるよう工夫しましたが、逆に見難くなってしまった気もします。

※概略図にて、黄色で記した道路は、耕地整理前の明治から大正に発行された地形図を参考に描きました。青色で記した水路や、オレンジ色で記した集落部分も同様に耕地整理前の状況です。図の中央部を上から下に続く、赤色の一点鎖線は当時の栃木町と大宮村との境界線です。

一方、黒色で描いた道路は耕地整理後に出来た道路です。

※概略図に描かれた東武鉄道の線路は、日光線が耕地整理事業期間中の昭和4年4月1日に、杉戸から新鹿沼間が開通しています。

※道路の変化を見ると、耕地整理前は、曲がりくねった道がうねうねと、通っていましたが、耕地整理後は東西・南北に直行した碁盤の目の様な道路網が出来上がりました。

ただ、区域の中央部に鎮座する、星宮神社の周辺はすでに集落が出来ていた為、その地域だけ以前のままの道路を残しています。

(1968年撮影の星宮神社社殿と、2016年撮影の比較写真)

※星宮神社の境内の西脇を、北から南に流れる水路が有ります。

ここ平柳町の星宮神社の由緒をひも解くと、<当社鎮座の初めの地、宇津間川の辺に光輝を発して、三神が出現し、「吾をこの地に祀らば、国土を鎮護し、万民を安居せしめん」と告げたといわれる。そこで祠を建て、拝仰した。この宇津間川は、社域を流れるので、御手洗川ともいう。(後略)>と言われる。この水路の上流、田中の集落ではかつて水車業を営む家も有り、古老の話しに依れば、この水路の名を「東巴波川」とも呼んだと。実際この水路をさらに上流に遡ると、川原田の地辺りで巴波川と分岐しています。現在はこの水路の大部分が暗渠化されていますが、下流側で「杢冷川」の源流に繋がっています。

※栃木市街地中央を縦断する「大通り」の、万町交番前交差点から北に伸びる「北関門道路」は、この耕地整理事業で、昭和7年(1932)8月に開通したものです。

(1968年撮影の北関門道路と、2015年撮影の比較写真)

次に碑陰下側に目を向けます。こちらも書き写してきました。

碑陰下側には、「耕地整理組合」に係わった組合長をはじめ、組合副長・評議員・組合会議員等の名前が列記されています。最下段には故人の名前も並んでいます。

名前の先頭に刻まれているのは、「組合長 高田安平」ですが、他にも組合長として、「故鈴木宗二」、同「故蒔田忠次郎」、そして元組合長として「長谷川調七」など、4名の名前を見ることが出来ます。歴代の組合長なのでしょう。

初代の組合長は「鈴木宗二」です。この人物は第12代の栃木町長として、この耕地整理組合の立ち上げ時期に、町長職に有った為関連自治体の首長として、「組合長」に就任したと考えます。次の組合長は「蒔田忠次郎」で、第13代町長となって、前任者から引き継いだと考えます。次が「元組合長」の第14代町長「長谷川調七」に成ります。そして最後の組合長が「高田安平」ですが、高田安平は栃木町長にはなっていません。第15代栃木町長で、昭和12年4月1日から施行された栃木市制に変わって初代の栃木市長に成った「榊原經武」です。なぜこの時、これまでの様に首長が就任せずに、高田安平氏に成ったのか、疑問が残ります。

組合副長の肩書には、3名の名前が見えます。第8代大宮村長「新村理一郎」と、第9代大宮村長「岸省吾」、そして「故猪瀬周作」です。猪瀬周作氏は栃木町で味噌醤油醸造業の三代目です。

この耕地整理事業が、栃木町と大宮村とにまたがった土地で行われた為、両自治体の首長が「組合長」「組合副長」に就任しているのは当然だったでしょう。

そのほか、組合のメンバーには地元の有力者が名前を連ねています。

耕地整理事業にて整備された地域は、新栃木駅前という立地も加わって、以降宅地化が進む事に成ります。

今回の参考資料:

・栃木県土地改良史 栃木県土地改良事業団体連合会 昭和54年3月31日発行

・栃木人 明治・大正・昭和に活躍した人びとたち 石崎常蔵著 2017年4月1日発行

・栃木人 明治・大正・昭和に活躍した人びとたち続編 石崎常蔵著 2021年4月1日発行

・栃木県の地名 平凡社 1988年8月25日発行

・2万5千分の1地形図「栃木」 大日本帝国陸地測量部 大正6年7月30日発行

・2万5千分の1地形図「栃木」 国土地理院 昭和40年3月30日発行

・復刻版栃木縣營業便覧 吉本書店 昭和53年9月3日発行

・ウィキペディア 「耕地整理」

・栃木県神社誌 栃木県神社庁 昭和39年2月11日発行

・栃木県町村合併誌 第二巻 栃木県 昭和30年4月発行

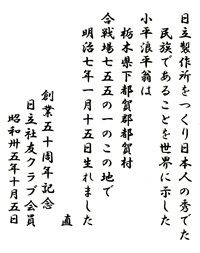

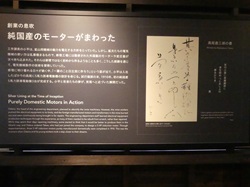

郷土の偉人、日立製作所の創業者小平浪平翁、今年生誕150年になります [石碑]

前々回、今年最初の石碑めぐりで、栃木市大平町真弓の磯山に祀られた、諏訪神社境内に建つ石碑について書きましたが、その中で磯山山頂部に残る、コンクリート製の給水塔の事について、少し触れました。

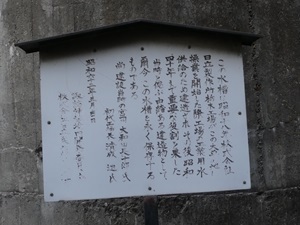

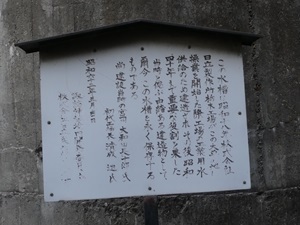

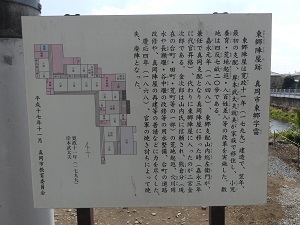

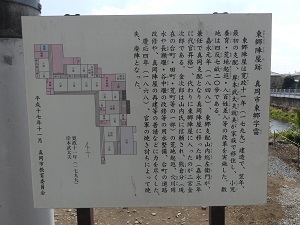

(栃木市大平町真弓、磯山山頂に立つ貯水塔とその説明板)

貯水塔の脇に建つ説明板の通り、<この水槽は昭和18年、株式会社日立製作所栃木工場が、この大平の地に操業を開始した際、工場の工業用水供給の為建造されたものです。>

創業を開始したのは、昭和20年(1945)に成ります。

株式会社日立製作所が、この地に工場を建設したのは、ひとりの人物の存在が有りました。

その人物こそ「(株)日立製作所」の創業者で、その当時社長であった「小平浪平」です。

小平浪平翁は、明治7年(1874)1月15日に、栃木県都賀郡合戦場宿(現在、栃木市都賀町合戦場755)の大地主の家に、父惣八、母チヨの次男として生まれました。

明治21年(1888)14歳で上京、東京英語学校(東京大学予備門)に入学。その後、現東京大学工学部を卒業。明治33年(1900)大学卒業後、秋田県の藤田組小坂鉱山に入社。その後発電事業に職場を求めた。そこで発電設備のほとんどが外国製品で占められている現実を痛感している。明治39年(1906)10月、久原からの誘いを受けて、前年久原が開業した茨城県の久原鉱業所(日立鉱山)に入社する。その後、国産技術にこだわり、明治43年(1910)日立製作所を創業、世界的企業となる礎を築き、昭和26年(1951)10月5日に、その一生を終えました。享年77歳でした。

現在、小平浪平翁が幼少期に生活した「生家」が残っています。平成30年(2018)10月に、親族より栃木市に寄贈されています。

昨年暮れに、市が主催する「小平浪平顕彰ツアー」に参加させて頂き、その生家と茨城県日立市に2021年11月にオープンした、「日立オリジンパーク」等を見学をすることが出来ました。

小平浪平翁の生家は、日光例幣使街道沿いで、合戦場郵便局の丁度向かい側に有ります。

栃木の市街地から大通りを北上(栃木県道3号)、東武日光線の跨線橋を渡ると直ぐ、500メートル程で目的地の前に到着します。

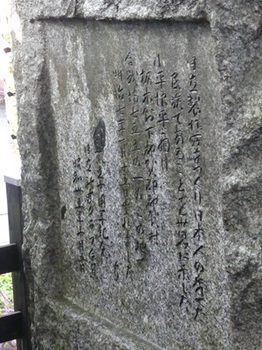

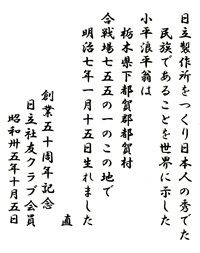

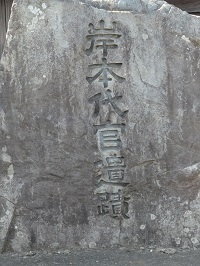

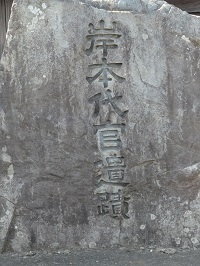

街道に面した門の脇に、「小平浪平生誕地」と刻した石碑が建てられています。

この碑の題字を揮毫された人物は、JX金属グループ創業者「久原房之助」、明治38年(1905)日立鉱山を開業し、日本有数の銅山に成長させた人で、前述した様に、浪平との出会いは小坂鉱山で、その後久原が日立鉱山を開業した翌年に浪平も久原に誘われ入社しています。浪平とは、上司と部下の関係に成りますが、年齢的に5歳しか離れていなかったことで、同志のような関係でもあり、支援者だったと言われています。

碑陰には、元副社長の高尾直三郎氏による碑文が刻されています。

この石碑は、碑文にも記されている通り、日立製作所創業50周年を記念して、昭和35年10月5日建てられました。

門を入ると左手に母屋の玄関口が有ります。玄関に入って部屋の中を見ると、室内には多くの屏風や欄間額、そして調度品が展示されています。

その中に、浪平が「母親」を描いたという、直筆画を見ることが出来ました。

母屋の東側には、浪平が14歳で上京するまで、勉学に励んだとする、勉強小屋や、釣瓶井戸、浪平の父・惣八が家業の鉛丹の製造をしていた作業小屋などを、見学出来ました。

作業小屋には、当時製造していた鉛丹のサンプルが展示されていました。

ちなみに「鉛丹」とは、金属の鉛を加熱、空気中の酸素と反応させ「一酸化鉛」とし、更に加熱を加えて製造される。鉛丹は鉛中毒の危険性が高い。用途は赤色塗料や錆止め塗料として使用される。戦艦など船の底に塗り、航行性能を維持する為に使用されている。

見学をした日は、前日に雨が降っていた為、紅く色づいたモミジの葉が、庭に散っていて、華やかに装っていました。

※現在、小平浪平生家の敷地内見学については、「栃木市役所総合政策課」に問い合わせの上、事前予約をする必要があるそうです。

生家の見学後、都賀インターから北関東自動車道を東に、更に常磐自動車道に乗り換え北上、日立市大みか町に移動。「日立オリジンパーク」内に有る、「小平記念館」や「創業小屋」の見学をしました。

見学の前に施設スタッフの方から、「日立オリジンパーク」の概略説明が有りました。

施設の南側にはゴルフ場が広がっています。この「大みかゴルフクラブ」は、小平浪平が社員の娯楽と外国賓客の接待を目的に建設したもので、昭和11年(1936)10月11日、「日立ゴルフ倶楽部」として、茨城県最初のゴルフ場として完成しています。当初は18ホールでしたが、戦争中の食料難で一部が農地化された為、現在は8ホール。隣の大学敷地も元ゴルフコースの有ったところ等、説明が有りました。小平浪平翁の理念「和を以て貴しとなす」が、ここにも現れていることがよくわかります。

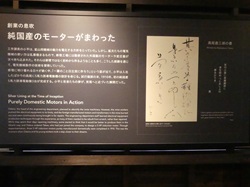

小平記念館の展示ホールには、日立の企業理念や創業の精神である和・誠・開拓者精神等が、事例とともに展示紹介されています。

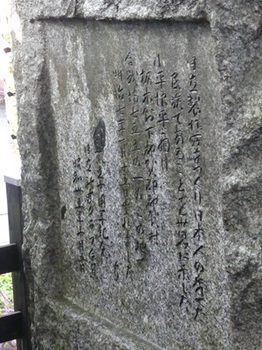

復元された「創業小屋」

建屋の中には「創業小屋」について案内が有りましたので、抜粋させて頂きます。

<1953年、創業者小平浪平より教えを受けた高尾直三郎の発案により日立製作所・海岸工場の高台に整備された創業の聖地、小平台。戦争の犠牲者を悼み、小平の偉業を伝える場として植樹された。その地に、1956年、日立製作所の源泉である、久原鉱業所日立鉱山の工作課修理工場が復元された。高尾ら創業メンバー念願の復元であり、関係者の回想と写真によって半世紀ぶりによみがえったその建物は「創業小屋」と名付けられた。(中略)2021年、創業小屋は大みかの地にうつり、新たな聖地のシンボルとして、創業の精神を未来へとつないでいる。>と。

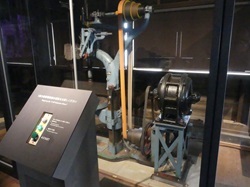

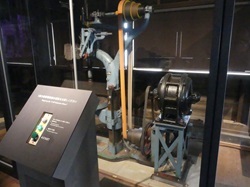

創業小屋の内部には、1910年初の純国産5馬力誘導電動機が、実際に動く状態で展示されています。パネルの「START」ボタンを押すと、同時に大きな駆動音を発してモーターが回転、ベルトを介して横に据え付けられた「ラジアルボール盤」の主軸が回転する。こうして、今も現役で動くことを見せています。

あらためて、小平浪平翁が偉大で、素晴らしい人であったことを、知ることが出来ました。

今回の参考資料:

・栃木市 小平浪平顕彰ツアー資料 合戦場の知名度を全国区にする会作成

・「小平浪平生誕地」リーフレット 栃木市発行

・「日立オリジンパーク」リーフレット (株)日立製作所 日立オリジンパーク発行

・「技術王国・日立をつくった男ー創業者小平浪平伝」 加藤勝美著 PHP研究所発行

・「都賀町史 歴史編」 都賀町発行

(栃木市大平町真弓、磯山山頂に立つ貯水塔とその説明板)

貯水塔の脇に建つ説明板の通り、<この水槽は昭和18年、株式会社日立製作所栃木工場が、この大平の地に操業を開始した際、工場の工業用水供給の為建造されたものです。>

創業を開始したのは、昭和20年(1945)に成ります。

株式会社日立製作所が、この地に工場を建設したのは、ひとりの人物の存在が有りました。

その人物こそ「(株)日立製作所」の創業者で、その当時社長であった「小平浪平」です。

小平浪平翁は、明治7年(1874)1月15日に、栃木県都賀郡合戦場宿(現在、栃木市都賀町合戦場755)の大地主の家に、父惣八、母チヨの次男として生まれました。

明治21年(1888)14歳で上京、東京英語学校(東京大学予備門)に入学。その後、現東京大学工学部を卒業。明治33年(1900)大学卒業後、秋田県の藤田組小坂鉱山に入社。その後発電事業に職場を求めた。そこで発電設備のほとんどが外国製品で占められている現実を痛感している。明治39年(1906)10月、久原からの誘いを受けて、前年久原が開業した茨城県の久原鉱業所(日立鉱山)に入社する。その後、国産技術にこだわり、明治43年(1910)日立製作所を創業、世界的企業となる礎を築き、昭和26年(1951)10月5日に、その一生を終えました。享年77歳でした。

現在、小平浪平翁が幼少期に生活した「生家」が残っています。平成30年(2018)10月に、親族より栃木市に寄贈されています。

昨年暮れに、市が主催する「小平浪平顕彰ツアー」に参加させて頂き、その生家と茨城県日立市に2021年11月にオープンした、「日立オリジンパーク」等を見学をすることが出来ました。

小平浪平翁の生家は、日光例幣使街道沿いで、合戦場郵便局の丁度向かい側に有ります。

栃木の市街地から大通りを北上(栃木県道3号)、東武日光線の跨線橋を渡ると直ぐ、500メートル程で目的地の前に到着します。

街道に面した門の脇に、「小平浪平生誕地」と刻した石碑が建てられています。

この碑の題字を揮毫された人物は、JX金属グループ創業者「久原房之助」、明治38年(1905)日立鉱山を開業し、日本有数の銅山に成長させた人で、前述した様に、浪平との出会いは小坂鉱山で、その後久原が日立鉱山を開業した翌年に浪平も久原に誘われ入社しています。浪平とは、上司と部下の関係に成りますが、年齢的に5歳しか離れていなかったことで、同志のような関係でもあり、支援者だったと言われています。

碑陰には、元副社長の高尾直三郎氏による碑文が刻されています。

この石碑は、碑文にも記されている通り、日立製作所創業50周年を記念して、昭和35年10月5日建てられました。

門を入ると左手に母屋の玄関口が有ります。玄関に入って部屋の中を見ると、室内には多くの屏風や欄間額、そして調度品が展示されています。

その中に、浪平が「母親」を描いたという、直筆画を見ることが出来ました。

母屋の東側には、浪平が14歳で上京するまで、勉学に励んだとする、勉強小屋や、釣瓶井戸、浪平の父・惣八が家業の鉛丹の製造をしていた作業小屋などを、見学出来ました。

作業小屋には、当時製造していた鉛丹のサンプルが展示されていました。

ちなみに「鉛丹」とは、金属の鉛を加熱、空気中の酸素と反応させ「一酸化鉛」とし、更に加熱を加えて製造される。鉛丹は鉛中毒の危険性が高い。用途は赤色塗料や錆止め塗料として使用される。戦艦など船の底に塗り、航行性能を維持する為に使用されている。

見学をした日は、前日に雨が降っていた為、紅く色づいたモミジの葉が、庭に散っていて、華やかに装っていました。

※現在、小平浪平生家の敷地内見学については、「栃木市役所総合政策課」に問い合わせの上、事前予約をする必要があるそうです。

生家の見学後、都賀インターから北関東自動車道を東に、更に常磐自動車道に乗り換え北上、日立市大みか町に移動。「日立オリジンパーク」内に有る、「小平記念館」や「創業小屋」の見学をしました。

見学の前に施設スタッフの方から、「日立オリジンパーク」の概略説明が有りました。

施設の南側にはゴルフ場が広がっています。この「大みかゴルフクラブ」は、小平浪平が社員の娯楽と外国賓客の接待を目的に建設したもので、昭和11年(1936)10月11日、「日立ゴルフ倶楽部」として、茨城県最初のゴルフ場として完成しています。当初は18ホールでしたが、戦争中の食料難で一部が農地化された為、現在は8ホール。隣の大学敷地も元ゴルフコースの有ったところ等、説明が有りました。小平浪平翁の理念「和を以て貴しとなす」が、ここにも現れていることがよくわかります。

小平記念館の展示ホールには、日立の企業理念や創業の精神である和・誠・開拓者精神等が、事例とともに展示紹介されています。

復元された「創業小屋」

建屋の中には「創業小屋」について案内が有りましたので、抜粋させて頂きます。

<1953年、創業者小平浪平より教えを受けた高尾直三郎の発案により日立製作所・海岸工場の高台に整備された創業の聖地、小平台。戦争の犠牲者を悼み、小平の偉業を伝える場として植樹された。その地に、1956年、日立製作所の源泉である、久原鉱業所日立鉱山の工作課修理工場が復元された。高尾ら創業メンバー念願の復元であり、関係者の回想と写真によって半世紀ぶりによみがえったその建物は「創業小屋」と名付けられた。(中略)2021年、創業小屋は大みかの地にうつり、新たな聖地のシンボルとして、創業の精神を未来へとつないでいる。>と。

創業小屋の内部には、1910年初の純国産5馬力誘導電動機が、実際に動く状態で展示されています。パネルの「START」ボタンを押すと、同時に大きな駆動音を発してモーターが回転、ベルトを介して横に据え付けられた「ラジアルボール盤」の主軸が回転する。こうして、今も現役で動くことを見せています。

あらためて、小平浪平翁が偉大で、素晴らしい人であったことを、知ることが出来ました。

今回の参考資料:

・栃木市 小平浪平顕彰ツアー資料 合戦場の知名度を全国区にする会作成

・「小平浪平生誕地」リーフレット 栃木市発行

・「日立オリジンパーク」リーフレット (株)日立製作所 日立オリジンパーク発行

・「技術王国・日立をつくった男ー創業者小平浪平伝」 加藤勝美著 PHP研究所発行

・「都賀町史 歴史編」 都賀町発行

大平町真弓、諏訪神社境内に建つ石碑を巡る。 [石碑]

令和六年、最初の石碑巡りは、栃木市大平町真弓の、磯山に鎮座する諏訪神社の、境内に建てられている、五基の石碑を見て廻りたいと思います。

(大平町真弓磯山の南側中腹に鎮座する諏訪神社の社殿)

(拝殿の大棟に施されている、龍の装飾が珍しいです。)

「栃木県神社誌」(昭和39年2月11日 栃木県神社庁発行)によると、

<諏訪神社 旧郷社 下都賀郡大平町(現在、栃木市大平町)真弓1,531番地

主祭神:建御名方命(タケミナカタノミコト)、境内神社:竜神社・猿田彦神社・白山神社・朏神社

由緒沿革:藤原秀郷が、平将門を征討の時、信濃国一の宮諏訪神社に祈願し、神助により勝利を得たという。それで、この神を勧請したといわれている。これが承平二巳年二月である。明治五年郷社となり、同十年村社となり、また同二十八年十二月二十四日郷社となった。>と、掲載されています。

※この諏訪神社については、2016年2月7日付けにて、公開をしておりますので、そちらもお訪ね下さい。

さて、最初に紹介する石碑は、背の高い杉木立が並ぶ、参道の中程、社殿方向を向いて右手の木立の中に、目に触れることなく建っている石碑です。

(諏訪神社参道、杉木立の並木の奥に社殿を望む)

(参道脇、木立の中に埋もれる様に建つ、最初の石碑)

碑陰には、「御大典記念 下都賀郡農會建之 後援瑞穂村」と中央に大きく刻まれています。

まず、近くによって石碑の上部の篆額を確認します。

「頌徳碑」と刻されています。揮毫された人物は、「関屋貞三郎」大正十年から昭和八年まで、第11代宮内次官を務めた、足利郡御厨町(現在足利市)出身の官僚・政治家です。

「頌徳碑」とは、功徳を褒めたたえる碑と言う事で、それではどんな人物か、碑文を確認していきたいと思います。

(頌徳碑の碑文を書き写しました。幸い私の苦手な漢文体で無く、読み移すことが出来ました。)

その人物とは、「山田健次郎」と言い、碑文によると

<山田君は東京小石川の人にして、栃木県下都賀郡瑞穂村の名家、川連氏の出、維新回天の志士、川連義路君を祖父とす、先考甲子次郎君は義路君の次男、出て山田家を嗣ぎ、拮据経営東都財界の先覚者として重きをなし・・・・(後略)>と刻されています。そして、

<我国農業の不振、農民の疲弊を憂い、大正十三年親考に謀りて其の旧郷瑞穂村農會に金三千円を贈り、同農會の事業を援助し、大正十四年其の家統を襲ぐや遺志に因り下都賀郡農會に対し、農村振興基金として金三万円を寄付せらる・・・(後略)>と続きます。

こうして寄せられた基財を以て、下都賀農會は諸般の事業を施設、多大の成果を上げることが出来たとして「山田健次郎」頌徳碑建設を議決して、御大典記念事業の一環として、この石碑が建てられたようです。

次の石碑へ向かいます。参道を進み石段を上がり、社殿に参拝してから、拝殿に向かって左手方向に進むと、道はふたてに別れ、それぞれに石の鳥居が建てられています。左手の鳥居に掲げられている「神額」に「愛宕神社」と有り、右手の鳥居には神額は掲げられていません。それぞれの鳥居の先には、小さな石の祠が祀られています。

次の石碑は右手の鳥居を潜った先、石の祠の左手手前に建っています。ちなみに脇の石の祠には「八幡宮」の幣帛が祀られていました。石碑を確認します。

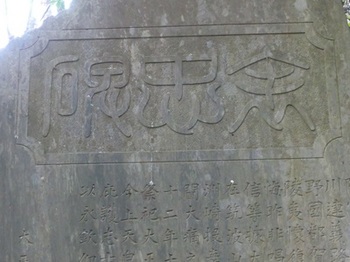

鬱蒼とした杉木立の中、光が届かない為薄暗い中に石碑は建っています。篆額を確認します。

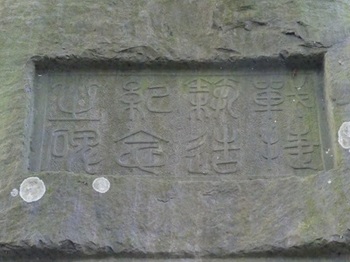

篆字体を読み解くと「戦捷築造記念之碑」と浮彫されています。揮毫されたのは、下野国宇都宮藩最後の藩主「戸田忠友」です。

碑文を見ます。

碑文は「前皇大神宮禰宜 岡吉胤」の撰。碑文を書いたのは、「郷社諏訪神社社司 大和田茂教」。

個の石碑は明治38年10月、郷社諏訪神社により建立されています。

碑文は苦手な漢文体で、読み下せませんが、意味としては「明治37年2月、我が国はロシアに対して宣戦を布告、陸海軍の連戦連勝により、旅順や遼陽を占領、勝利を収めた。参加した兵士には氏子や信徒もいたが、郷社諏訪神社に戦勝を祈願、その霊験が有った。氏子らお金を拠出して神社へのお礼として、「標示石一基、石垣三段、石坂一所を築造」し、陸海軍人の武運栄盛を祈願した、その記念としてこの石碑を建立したと読める。碑陰には醵金された人たちの金額と芳名及び発起者の名前がビッシリと並んでいます。明治38年10月の日付が確認できます。アメリカのポーツマスにて日露講和条約が調印された翌月です。

次の石碑は更にそこから坂を上り、磯山の山頂に向かいます。山頂は岩肌が露出しています。そこに二基の石碑が建っています。

(写真左側に背の高い石碑、右側に少し小ぶりな石碑が見えます。右後方の円筒の建造物は、水槽で、昭和18年(株)日立製作所栃木工場が、この地に操業を開始した際、工場の工業用水供給の為建造され、昭和40年まで重要な役割を果たしたものです。)

まず、小さい石碑から見ていきます。

篆額部分を拡大します。

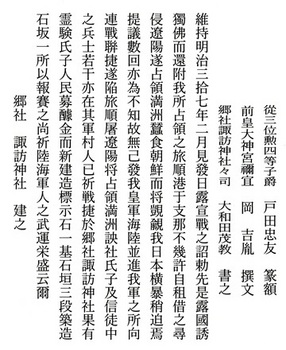

篆書体の文字にて「鳥居建設記念の碑」と刻されています。揮毫者は上記石碑と同一人物で、戸田忠友です。この時の官位は「正三位」で上記石碑の「従三位」から昇叙されていることが分かります。ちなみに戸田忠友は最終的に「従二位・勲三等瑞宝章」に昇叙されました。

碑文を確認します。

碑文を撰した人物は、栃木県師範学校長の「安達常正」漢学者で号を「外山人」。碑文を書いたのは前の「戦捷築造記念の碑」と同じく、諏訪神社社司の「大和田茂教」です。

碑文内容は、同じく漢文体で読み下すことは出来ません。ただただ理解できる地名や人物名から、推し量るに前半は郷社須賀神社の由緒が記されていることが分かるのみです。

碑陰の上部に「大正七年十月」の日付。その下方に寄付者芳名一覧、そして最下段に発起者名が並んでいます。

次に大きい方の石碑を確認します。

この石碑、今回巡った5基の石碑の中で最も日当りの良い場所に建てられています。石碑左下方に割れが認められ、碑文を書かれた人物の苗字が判読出来なくなっていました。

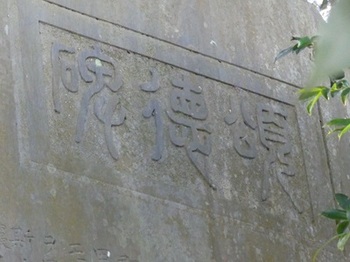

篆額の確認です。

篆書体で「昇格記念碑」と刻されています。揮毫をした人物は、「天穂日命(アメノホヒノミコト)の八十代の孫、出雲國造、正三位勲一等男爵、千家尊福」です。

碑陰に刻まれた文字は、苔類が繁殖して、読み取るのが大変です。読み取れた文字は、

「真弓氏子一同建之」「大正十二年十月九日」でした。

碑文を見ていきます。

これもまた漢文体です。それだけでも頭を抱えるのに、この碑文に使われている漢字自体が、見たこともない字で溢れています。旧字や異体字、更に私のパソコンでは出てこない字も有り、全文を読み下すことは、私には到底無理、ただ分かる漢字からひも解くと、碑文のおおよその内容は思い浮かんできます。

内容的には、この「郷社諏訪神社」の由緒が記されています。

篆額に刻まれた「昇格記念」とは、神社の沿革にも有ったように、ここ須賀神社は、明治5年に郷社であったが、明治10年に村社に降格、その後明治28年12月24日郷社に昇格していることから、この昇格を記念する形で、建碑されたものと思われます。

ただ、疑問に思うのは、なぜ昇格してから28年も経っての、記念碑建立となったのかです。疑問は残ります。

それでは最後、5基目の石碑を巡ります。

5番目の石碑の場所は、一度拝殿前まで戻り、今度は拝殿に向かって右手方向に進み、社殿を回り込むように、社殿の北東側の木立の中に、その石碑は建てられています。

(木立の中の石碑の前まで、石畳が敷かれています。)

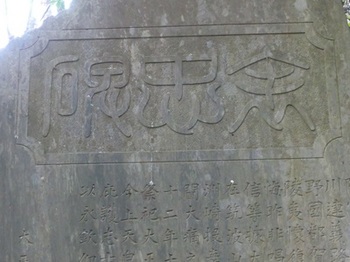

何時ものように、まず「篆額」の文字を確認します。

やはり篆書体で刻まれています。が、その最初の文字が何と書かれているのか、いろいろ調べてみましたが、これという字が見つかりませんでした。「?忠碑」、形から「余」の様に見えますが、「余忠」という熟語も見つからない。

この篆額の文字を揮毫した人物は、当時の陸軍大将「鮫島重雄」です。

篆額の意味はこれ以上分からないので、碑文を見ていきたいと思います。

碑文の冒頭に名前が出てきます、「川連義路」です。最初の石碑に出てきた名前です。最初の頌徳碑の人物「山田健次郎」の祖父に当たる人物です。

やはり漢文体ですが、分かるところを読んでみたいと思います。

<川連義路君、通称は虎一郎、父は義種、母は富田氏、天保13年7月、下野国都賀郡真弓村で、代々関宿領の庄屋の家に生まれました。>

<文久の初め、江戸に出て、儒学を大橋正順より究する。>

<藤田信らが、太平山に立てこもった時、お金や食料を贈り応援をし、自ら江戸に出て必要な武器を買い付け、帰って来た時、すでに藤田信らは立ち去って、筑波山に行っていた。君は同志に合流しようとしたが、事が露呈して阻まれ、江戸に逃げたが、幕使に捕らえられ、洲崎において首を刎ねられ、屍は海中に投棄されてしまった。>

<元治元年八月三日、享年僅か23歳であった。>

<関宿藩主、それを伝え聞き、大変心を痛め、長男の義直に家を継がせ、次男の義次に扶持米2人扶持を付けた。>ここの理解は誤訳が有るかも。

<明治22年11月、朝廷はその忠勤に対し靖国神社に合祀された。>

<大正4年11月、今上天皇の即位の儀式において、従五位を贈られた。>

<里人、こうした彼の行いを徳とし、郷里の誉をいつまでも伝えようと、産土神の祠の傍らに、建碑することを欲した。>

このような内容と読み解いたが、他にも上手く読み解けない部分も多い。

碑陰には、「大正十一年十月九日 大字真弓一同建之」と刻まれております。

今、磯山の山頂に立つと、北西に太平の山並みを、更にその北奥に男体山や日光連山の山々を望み、眼下には改良復旧工事を進める、永野川を見ることが出来ます。

今年1年、また石碑の漢文体に、無い頭を悩ませそうです。今回も辞書と首っ引きで、碑文に向かいました。

今回参考にした資料:

・栃木県神社誌 (昭和39年2月11日 栃木県神社庁発行)

・栃木県市町村誌 (昭和30年8月20日 栃木県町村会発行)

(大平町真弓磯山の南側中腹に鎮座する諏訪神社の社殿)

(拝殿の大棟に施されている、龍の装飾が珍しいです。)

「栃木県神社誌」(昭和39年2月11日 栃木県神社庁発行)によると、

<諏訪神社 旧郷社 下都賀郡大平町(現在、栃木市大平町)真弓1,531番地

主祭神:建御名方命(タケミナカタノミコト)、境内神社:竜神社・猿田彦神社・白山神社・朏神社

由緒沿革:藤原秀郷が、平将門を征討の時、信濃国一の宮諏訪神社に祈願し、神助により勝利を得たという。それで、この神を勧請したといわれている。これが承平二巳年二月である。明治五年郷社となり、同十年村社となり、また同二十八年十二月二十四日郷社となった。>と、掲載されています。

※この諏訪神社については、2016年2月7日付けにて、公開をしておりますので、そちらもお訪ね下さい。

さて、最初に紹介する石碑は、背の高い杉木立が並ぶ、参道の中程、社殿方向を向いて右手の木立の中に、目に触れることなく建っている石碑です。

(諏訪神社参道、杉木立の並木の奥に社殿を望む)

(参道脇、木立の中に埋もれる様に建つ、最初の石碑)

碑陰には、「御大典記念 下都賀郡農會建之 後援瑞穂村」と中央に大きく刻まれています。

まず、近くによって石碑の上部の篆額を確認します。

「頌徳碑」と刻されています。揮毫された人物は、「関屋貞三郎」大正十年から昭和八年まで、第11代宮内次官を務めた、足利郡御厨町(現在足利市)出身の官僚・政治家です。

「頌徳碑」とは、功徳を褒めたたえる碑と言う事で、それではどんな人物か、碑文を確認していきたいと思います。

(頌徳碑の碑文を書き写しました。幸い私の苦手な漢文体で無く、読み移すことが出来ました。)

その人物とは、「山田健次郎」と言い、碑文によると

<山田君は東京小石川の人にして、栃木県下都賀郡瑞穂村の名家、川連氏の出、維新回天の志士、川連義路君を祖父とす、先考甲子次郎君は義路君の次男、出て山田家を嗣ぎ、拮据経営東都財界の先覚者として重きをなし・・・・(後略)>と刻されています。そして、

<我国農業の不振、農民の疲弊を憂い、大正十三年親考に謀りて其の旧郷瑞穂村農會に金三千円を贈り、同農會の事業を援助し、大正十四年其の家統を襲ぐや遺志に因り下都賀郡農會に対し、農村振興基金として金三万円を寄付せらる・・・(後略)>と続きます。

こうして寄せられた基財を以て、下都賀農會は諸般の事業を施設、多大の成果を上げることが出来たとして「山田健次郎」頌徳碑建設を議決して、御大典記念事業の一環として、この石碑が建てられたようです。

次の石碑へ向かいます。参道を進み石段を上がり、社殿に参拝してから、拝殿に向かって左手方向に進むと、道はふたてに別れ、それぞれに石の鳥居が建てられています。左手の鳥居に掲げられている「神額」に「愛宕神社」と有り、右手の鳥居には神額は掲げられていません。それぞれの鳥居の先には、小さな石の祠が祀られています。

次の石碑は右手の鳥居を潜った先、石の祠の左手手前に建っています。ちなみに脇の石の祠には「八幡宮」の幣帛が祀られていました。石碑を確認します。

鬱蒼とした杉木立の中、光が届かない為薄暗い中に石碑は建っています。篆額を確認します。

篆字体を読み解くと「戦捷築造記念之碑」と浮彫されています。揮毫されたのは、下野国宇都宮藩最後の藩主「戸田忠友」です。

碑文を見ます。

碑文は「前皇大神宮禰宜 岡吉胤」の撰。碑文を書いたのは、「郷社諏訪神社社司 大和田茂教」。

個の石碑は明治38年10月、郷社諏訪神社により建立されています。

碑文は苦手な漢文体で、読み下せませんが、意味としては「明治37年2月、我が国はロシアに対して宣戦を布告、陸海軍の連戦連勝により、旅順や遼陽を占領、勝利を収めた。参加した兵士には氏子や信徒もいたが、郷社諏訪神社に戦勝を祈願、その霊験が有った。氏子らお金を拠出して神社へのお礼として、「標示石一基、石垣三段、石坂一所を築造」し、陸海軍人の武運栄盛を祈願した、その記念としてこの石碑を建立したと読める。碑陰には醵金された人たちの金額と芳名及び発起者の名前がビッシリと並んでいます。明治38年10月の日付が確認できます。アメリカのポーツマスにて日露講和条約が調印された翌月です。

次の石碑は更にそこから坂を上り、磯山の山頂に向かいます。山頂は岩肌が露出しています。そこに二基の石碑が建っています。

(写真左側に背の高い石碑、右側に少し小ぶりな石碑が見えます。右後方の円筒の建造物は、水槽で、昭和18年(株)日立製作所栃木工場が、この地に操業を開始した際、工場の工業用水供給の為建造され、昭和40年まで重要な役割を果たしたものです。)

まず、小さい石碑から見ていきます。

篆額部分を拡大します。

篆書体の文字にて「鳥居建設記念の碑」と刻されています。揮毫者は上記石碑と同一人物で、戸田忠友です。この時の官位は「正三位」で上記石碑の「従三位」から昇叙されていることが分かります。ちなみに戸田忠友は最終的に「従二位・勲三等瑞宝章」に昇叙されました。

碑文を確認します。

碑文を撰した人物は、栃木県師範学校長の「安達常正」漢学者で号を「外山人」。碑文を書いたのは前の「戦捷築造記念の碑」と同じく、諏訪神社社司の「大和田茂教」です。

碑文内容は、同じく漢文体で読み下すことは出来ません。ただただ理解できる地名や人物名から、推し量るに前半は郷社須賀神社の由緒が記されていることが分かるのみです。

碑陰の上部に「大正七年十月」の日付。その下方に寄付者芳名一覧、そして最下段に発起者名が並んでいます。

次に大きい方の石碑を確認します。

この石碑、今回巡った5基の石碑の中で最も日当りの良い場所に建てられています。石碑左下方に割れが認められ、碑文を書かれた人物の苗字が判読出来なくなっていました。

篆額の確認です。

篆書体で「昇格記念碑」と刻されています。揮毫をした人物は、「天穂日命(アメノホヒノミコト)の八十代の孫、出雲國造、正三位勲一等男爵、千家尊福」です。

碑陰に刻まれた文字は、苔類が繁殖して、読み取るのが大変です。読み取れた文字は、

「真弓氏子一同建之」「大正十二年十月九日」でした。

碑文を見ていきます。

これもまた漢文体です。それだけでも頭を抱えるのに、この碑文に使われている漢字自体が、見たこともない字で溢れています。旧字や異体字、更に私のパソコンでは出てこない字も有り、全文を読み下すことは、私には到底無理、ただ分かる漢字からひも解くと、碑文のおおよその内容は思い浮かんできます。

内容的には、この「郷社諏訪神社」の由緒が記されています。

篆額に刻まれた「昇格記念」とは、神社の沿革にも有ったように、ここ須賀神社は、明治5年に郷社であったが、明治10年に村社に降格、その後明治28年12月24日郷社に昇格していることから、この昇格を記念する形で、建碑されたものと思われます。

ただ、疑問に思うのは、なぜ昇格してから28年も経っての、記念碑建立となったのかです。疑問は残ります。

それでは最後、5基目の石碑を巡ります。

5番目の石碑の場所は、一度拝殿前まで戻り、今度は拝殿に向かって右手方向に進み、社殿を回り込むように、社殿の北東側の木立の中に、その石碑は建てられています。

(木立の中の石碑の前まで、石畳が敷かれています。)

何時ものように、まず「篆額」の文字を確認します。

やはり篆書体で刻まれています。が、その最初の文字が何と書かれているのか、いろいろ調べてみましたが、これという字が見つかりませんでした。「?忠碑」、形から「余」の様に見えますが、「余忠」という熟語も見つからない。

この篆額の文字を揮毫した人物は、当時の陸軍大将「鮫島重雄」です。

篆額の意味はこれ以上分からないので、碑文を見ていきたいと思います。

碑文の冒頭に名前が出てきます、「川連義路」です。最初の石碑に出てきた名前です。最初の頌徳碑の人物「山田健次郎」の祖父に当たる人物です。

やはり漢文体ですが、分かるところを読んでみたいと思います。

<川連義路君、通称は虎一郎、父は義種、母は富田氏、天保13年7月、下野国都賀郡真弓村で、代々関宿領の庄屋の家に生まれました。>

<文久の初め、江戸に出て、儒学を大橋正順より究する。>

<藤田信らが、太平山に立てこもった時、お金や食料を贈り応援をし、自ら江戸に出て必要な武器を買い付け、帰って来た時、すでに藤田信らは立ち去って、筑波山に行っていた。君は同志に合流しようとしたが、事が露呈して阻まれ、江戸に逃げたが、幕使に捕らえられ、洲崎において首を刎ねられ、屍は海中に投棄されてしまった。>

<元治元年八月三日、享年僅か23歳であった。>

<関宿藩主、それを伝え聞き、大変心を痛め、長男の義直に家を継がせ、次男の義次に扶持米2人扶持を付けた。>ここの理解は誤訳が有るかも。

<明治22年11月、朝廷はその忠勤に対し靖国神社に合祀された。>

<大正4年11月、今上天皇の即位の儀式において、従五位を贈られた。>

<里人、こうした彼の行いを徳とし、郷里の誉をいつまでも伝えようと、産土神の祠の傍らに、建碑することを欲した。>

このような内容と読み解いたが、他にも上手く読み解けない部分も多い。

碑陰には、「大正十一年十月九日 大字真弓一同建之」と刻まれております。

今、磯山の山頂に立つと、北西に太平の山並みを、更にその北奥に男体山や日光連山の山々を望み、眼下には改良復旧工事を進める、永野川を見ることが出来ます。

今年1年、また石碑の漢文体に、無い頭を悩ませそうです。今回も辞書と首っ引きで、碑文に向かいました。

今回参考にした資料:

・栃木県神社誌 (昭和39年2月11日 栃木県神社庁発行)

・栃木県市町村誌 (昭和30年8月20日 栃木県町村会発行)

藤岡神社と森鴎村 [石碑]

栃木市藤岡町に鎮座する「藤岡神社」は、群馬県との県境、旧渡良瀬川の左岸に位置しています。

藤岡町の中心市街地をほぼ南北に縦断する、県道9号(佐野古河線)は、市街地の南の端にて、直角に東に折れています。その南の端から手前に25メートルほど戻ったところに、信号機の有る小さな交差点が有ります。

左(東方向)に折れると、北側角にお地蔵さんが立っていて、その先道路の両側に石柱が建っています。曹洞宗繁桂寺の西の入口に当たります。この道を真っ直ぐ進むと、寺の山門前に至ります。

一方、交差点を右(西方向)に折れて行くと、東武日光線の踏切を渡ります。その先で道路は三差路に。その真ん中の道に、大きな石の鳥居が建っています。神額は掲げられていませんが、手前右脇に「藤岡神社」と刻した大きな石標が建てられています。

「藤岡神社」の一の鳥居を潜って、真っ直ぐ西に進むと、500メートル程で「藤岡神社」の前に至ります。

神社の境内入口脇に、立派な欅の大木が聳える様に、空に向かって枝を広げています。平成元年(1989)に、栃木県名木百選にされた、樹齢約400年と推定される欅です。

「藤岡神社」の境内を見てみると、豊かな鎭守の森の中に、良く整備された社殿が並んでいます。右手に神楽殿。左手に手水舎、本殿の裏手には常宝殿。

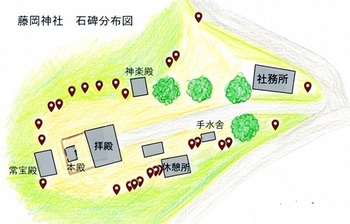

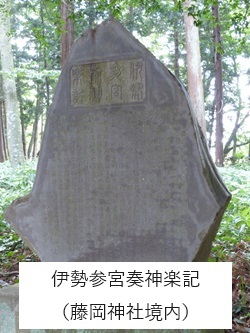

神社の境内には、26基もの石碑が建てられていますが、社殿の修改築記念や伊勢参宮記念、聖徳太子碑や金毘羅大権現碑など、神社関係の石碑がほとんどです。

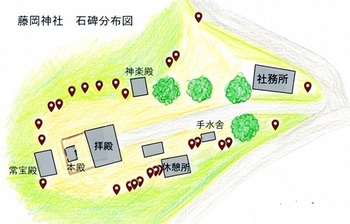

藤岡神社境内に建つ石碑の分布状態を概略図にしてみました。

境内には他に、鳥居や石灯篭、狛犬など多くの石造物も多く建てられています。

句碑も3基建てられていますが、内1基は松尾芭蕉の句碑「市人に いで是うらん 雪の笠」になります。

※句碑2が、松尾芭蕉の句碑になります。

神社関係の石碑の中に、藤岡神社の由緒を記した碑が、社殿に向かって右手、社殿の脇を入って行った、奥の木々の中に建てられています。背の高い石碑で、石碑上部の篆額に「藤岡神社碑」と陽刻されています。

この篆額の文字は、正二位勲一等伯爵松方正義が揮毫しています。

碑文を見てみます、私の苦手な漢文体で、見たことの無いような旧字体の漢字が、並んでいます。

幸い、人名や地名、年号数字など、読解可能な部分を繋げて、おおよその内容を感じ取れたような気がします。

・藤岡神社は旧称「六所大明神」。伊弉諾尊・伊弉冉尊・天照皇大神・月讀尊・天兒屋根命・天宇豆女命の六神をお祀りし、藤岡の里の鎭守とした。

・天正五年(1577)四月、藤岡城主佐渡守清房の時、佐野の宗綱に攻められ、社殿はその兵火により焼失した。

・天正十八年(1590)、社殿を再建した。

・元禄七年(1694)、社殿を建て替えた。

・正徳二年(1712)、京都の神祇伯より正一位の神号を授かる。

・文政四年(1821)、「紫岡神社」に改名する。

・明治八年(1875)、「藤岡神社」に改名する。

他にもいろいろ記されているものの、読み切れませんでした。

この碑文は、明治35年8月 勅使議員で正四位勲三等文学博士の、重野安繹撰、書いた人物は吉田晩稼という長崎出身の書家、「靖國神社」の大石標の文字も晩稼の揮毫した人物です。

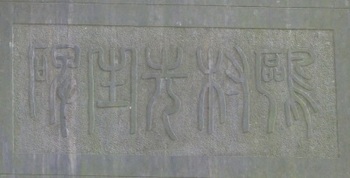

次に、本殿に向かって左手方向手前、手水舎の裏手に、「鷗村先生碑」と篆額に陽刻された石碑が建てられています。地元藤岡町出身「森 鴎村」の顕彰碑です。顕彰碑はこの「鷗村先生碑」の1基だけになります。

篆額の文字は、同じく地元出身の実業家「岩崎清七」が揮毫しています。

碑文を見てみます。これも漢字がずらっと並んでいます。その漢字の中には私が70年間生きてきた中で、一度もお目にかかったことの無いような漢字が、いくつも出てきて、とても読めるものではありません。例えば「糶糴」、(これは「ちょうてき」と呼んで、「米の売買」の事。碑文中では、森鴎村の曽祖惣吉の職業として記されています。)とか、「諤諤」「惴惴」「嘐嘐」など。さらには、「漢字源」で引いても出てこない漢字も。とりあえず碑文を書き写してみました。わからない漢字は■にしました。

碑文だけでも漢字が999字、句読点も改行も無く並んでいます。

この碑文は、幕末期の仙台藩士、明治時代の漢学者「岡 千仭」の撰文です。

「森 鴎村」については、藤岡町史通史編後編、第六章近代藤岡の黎明 二明治初期の教育と文化、に記されていましたので、抜粋して参照させていただきます。

<森鴎村は天保12年(1831)に藤岡の名主の家に生まれた。幼名を定助、後に定吉、諱を保定といい、鴎村と号した。父邦治の後を継いで名主となったが領主の専横によって免職となり、その際帳簿の引継ぎをめぐって領主の不興を買って獄につながれた。

幼少から漢学に親しんでいた鴎村は江戸に出て藤森天山・安積艮齋・萩原西疇など一流の学者について学び、諸国を廻った後帰郷して農業のかたわら塾を開いた。この塾は、明治15年には漢学科の私立学校鴎村学舎となった。鴎村は明治40年1月77歳で亡くなるまで、多くの近郷の子弟を教育し、その中には、岩崎清七(藤岡町・実業家)や、足尾鉱毒反対運動の指導者碓井要作(下都賀郡生井村・県議)、松本英一(群馬県邑楽郡海老瀬村・村長)などもいる。・・・(後略)>

この「鷗村先生碑」の碑陰には、篆額の文字を揮毫し、この石碑の建立に尽力し、鷗村学舎の門人でもあった岩崎清七が、建碑に至るまでの経緯を記しています。

幸い碑陰の文章は漢文体ではなく、旧仮名遣いや変体仮名が使われていますが、「わかち書き」の文章体で書かれているので、変体仮名にはてこずりましたが、私にも何とか読み解くことが出来ました。

<森鴎村先生の石碑の建設計画は明治22年8月、岩崎が米国留学から帰国したときに遡る。

当時建碑の資金調達にあたって、誰にも迷惑に成らない方法として、先生に書幅の揮毫をして頂き、門人その他有志者に分配して、三百五六拾円の基金を得、岩崎が保管利殖していたが、明治39年4月、鷗村先生の自宅が隣家の失火により類焼してしまった。そこで住宅建築費として、その基金を全て提供することとした。そのような事情で顕彰碑の建立は一時頓挫する形で、月日が流れた。森鴎村が亡くなった後岩崎清七は、森鴎村が心血を注がれた詩文の散逸を防がんと、鷗村遺稿と其続編とを出版して、各方面に寄附して、当代文学者界に、森鴎村先生の存在を認識させました。残るは先生の顕彰碑を建立する、その一事を残すだけとなり、昭和12年6月20日念願の石碑の建立を果たした。と記しています。>

森鴎村は、よく顕彰碑等の碑文の撰者として、乞われていた様で、栃木市周辺にて森鴎村撰文の石碑を見ることが出来ます。私がこれまで収集した森鴎村撰文の石碑を紹介します。

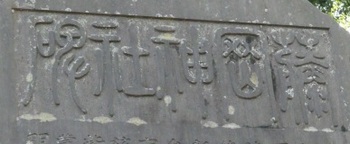

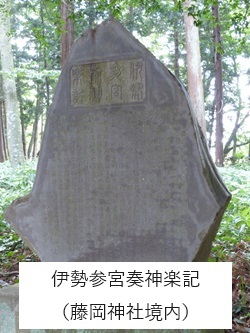

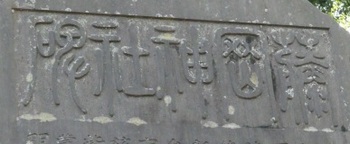

まず、同じ藤岡神社の境内に建つ「伊勢参宮奏神楽記」です。これは明治17年(1883)建立です。篆額の文字は、正三位勲三等侯爵西園寺公望の揮毫です。そして同じく藤岡町城山の旧渡良瀬川の葭立堰堤近くに建てられている、「葭立修隄碑」です。明治26年(1893)9月の建立になります。篆額は栃木縣知事從四位勲三等折田平内が揮毫しています。

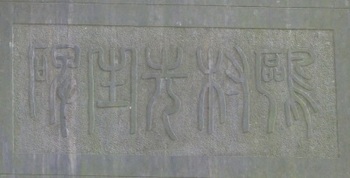

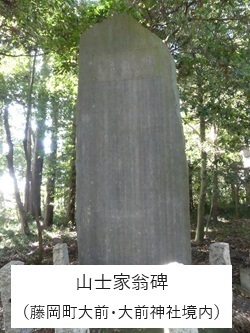

藤岡町大前の大前神社境内にも2基の鷗村撰文の石碑が有りました。

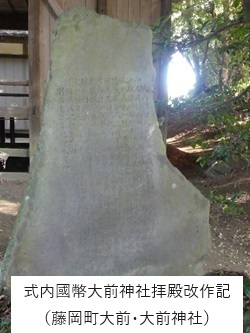

「山士家翁碑」は、明治32年(1899)12月建立で、篆額は内務大臣元帥海軍大将正二位勲一等功二級侯爵西郷從道が揮毫しています。そしてもう1基は、「式内國幣大前神社拝殿改作記」で、明治12年(1879)9月に建てられています。

太平山公園内謙信平の南麓を一段下がった道の脇に、「添野五耕翁碑」の碑文の森鴎村の撰文です。明治27年(1894)8月の建立で、篆額は従二位勲一等宮中顧問官子爵品川彌二郎の揮毫。

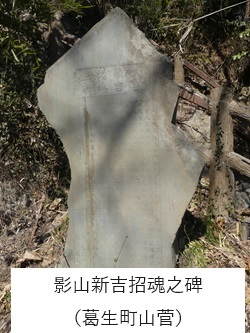

最後は佐野市葛生町山菅の、「影山新吉招魂之碑」です。明治15年(1882)3月12日建立。篆額は渡邉 醇の揮毫になります。

他にもまだ有りますが、まだ収集できていません。これからもまだ探して行きます。

今回参考にした資料は:

・藤岡町史通史編後編 藤岡町発行

・ふじおか見てある記 藤岡町教育委員会発行

藤岡町の中心市街地をほぼ南北に縦断する、県道9号(佐野古河線)は、市街地の南の端にて、直角に東に折れています。その南の端から手前に25メートルほど戻ったところに、信号機の有る小さな交差点が有ります。

左(東方向)に折れると、北側角にお地蔵さんが立っていて、その先道路の両側に石柱が建っています。曹洞宗繁桂寺の西の入口に当たります。この道を真っ直ぐ進むと、寺の山門前に至ります。

一方、交差点を右(西方向)に折れて行くと、東武日光線の踏切を渡ります。その先で道路は三差路に。その真ん中の道に、大きな石の鳥居が建っています。神額は掲げられていませんが、手前右脇に「藤岡神社」と刻した大きな石標が建てられています。

「藤岡神社」の一の鳥居を潜って、真っ直ぐ西に進むと、500メートル程で「藤岡神社」の前に至ります。

神社の境内入口脇に、立派な欅の大木が聳える様に、空に向かって枝を広げています。平成元年(1989)に、栃木県名木百選にされた、樹齢約400年と推定される欅です。

「藤岡神社」の境内を見てみると、豊かな鎭守の森の中に、良く整備された社殿が並んでいます。右手に神楽殿。左手に手水舎、本殿の裏手には常宝殿。

神社の境内には、26基もの石碑が建てられていますが、社殿の修改築記念や伊勢参宮記念、聖徳太子碑や金毘羅大権現碑など、神社関係の石碑がほとんどです。

藤岡神社境内に建つ石碑の分布状態を概略図にしてみました。

境内には他に、鳥居や石灯篭、狛犬など多くの石造物も多く建てられています。

句碑も3基建てられていますが、内1基は松尾芭蕉の句碑「市人に いで是うらん 雪の笠」になります。

※句碑2が、松尾芭蕉の句碑になります。

神社関係の石碑の中に、藤岡神社の由緒を記した碑が、社殿に向かって右手、社殿の脇を入って行った、奥の木々の中に建てられています。背の高い石碑で、石碑上部の篆額に「藤岡神社碑」と陽刻されています。

この篆額の文字は、正二位勲一等伯爵松方正義が揮毫しています。

碑文を見てみます、私の苦手な漢文体で、見たことの無いような旧字体の漢字が、並んでいます。

幸い、人名や地名、年号数字など、読解可能な部分を繋げて、おおよその内容を感じ取れたような気がします。

・藤岡神社は旧称「六所大明神」。伊弉諾尊・伊弉冉尊・天照皇大神・月讀尊・天兒屋根命・天宇豆女命の六神をお祀りし、藤岡の里の鎭守とした。

・天正五年(1577)四月、藤岡城主佐渡守清房の時、佐野の宗綱に攻められ、社殿はその兵火により焼失した。

・天正十八年(1590)、社殿を再建した。

・元禄七年(1694)、社殿を建て替えた。

・正徳二年(1712)、京都の神祇伯より正一位の神号を授かる。

・文政四年(1821)、「紫岡神社」に改名する。

・明治八年(1875)、「藤岡神社」に改名する。

他にもいろいろ記されているものの、読み切れませんでした。

この碑文は、明治35年8月 勅使議員で正四位勲三等文学博士の、重野安繹撰、書いた人物は吉田晩稼という長崎出身の書家、「靖國神社」の大石標の文字も晩稼の揮毫した人物です。

次に、本殿に向かって左手方向手前、手水舎の裏手に、「鷗村先生碑」と篆額に陽刻された石碑が建てられています。地元藤岡町出身「森 鴎村」の顕彰碑です。顕彰碑はこの「鷗村先生碑」の1基だけになります。

篆額の文字は、同じく地元出身の実業家「岩崎清七」が揮毫しています。

碑文を見てみます。これも漢字がずらっと並んでいます。その漢字の中には私が70年間生きてきた中で、一度もお目にかかったことの無いような漢字が、いくつも出てきて、とても読めるものではありません。例えば「糶糴」、(これは「ちょうてき」と呼んで、「米の売買」の事。碑文中では、森鴎村の曽祖惣吉の職業として記されています。)とか、「諤諤」「惴惴」「嘐嘐」など。さらには、「漢字源」で引いても出てこない漢字も。とりあえず碑文を書き写してみました。わからない漢字は■にしました。

碑文だけでも漢字が999字、句読点も改行も無く並んでいます。

この碑文は、幕末期の仙台藩士、明治時代の漢学者「岡 千仭」の撰文です。

「森 鴎村」については、藤岡町史通史編後編、第六章近代藤岡の黎明 二明治初期の教育と文化、に記されていましたので、抜粋して参照させていただきます。

<森鴎村は天保12年(1831)に藤岡の名主の家に生まれた。幼名を定助、後に定吉、諱を保定といい、鴎村と号した。父邦治の後を継いで名主となったが領主の専横によって免職となり、その際帳簿の引継ぎをめぐって領主の不興を買って獄につながれた。

幼少から漢学に親しんでいた鴎村は江戸に出て藤森天山・安積艮齋・萩原西疇など一流の学者について学び、諸国を廻った後帰郷して農業のかたわら塾を開いた。この塾は、明治15年には漢学科の私立学校鴎村学舎となった。鴎村は明治40年1月77歳で亡くなるまで、多くの近郷の子弟を教育し、その中には、岩崎清七(藤岡町・実業家)や、足尾鉱毒反対運動の指導者碓井要作(下都賀郡生井村・県議)、松本英一(群馬県邑楽郡海老瀬村・村長)などもいる。・・・(後略)>

この「鷗村先生碑」の碑陰には、篆額の文字を揮毫し、この石碑の建立に尽力し、鷗村学舎の門人でもあった岩崎清七が、建碑に至るまでの経緯を記しています。

幸い碑陰の文章は漢文体ではなく、旧仮名遣いや変体仮名が使われていますが、「わかち書き」の文章体で書かれているので、変体仮名にはてこずりましたが、私にも何とか読み解くことが出来ました。

<森鴎村先生の石碑の建設計画は明治22年8月、岩崎が米国留学から帰国したときに遡る。

当時建碑の資金調達にあたって、誰にも迷惑に成らない方法として、先生に書幅の揮毫をして頂き、門人その他有志者に分配して、三百五六拾円の基金を得、岩崎が保管利殖していたが、明治39年4月、鷗村先生の自宅が隣家の失火により類焼してしまった。そこで住宅建築費として、その基金を全て提供することとした。そのような事情で顕彰碑の建立は一時頓挫する形で、月日が流れた。森鴎村が亡くなった後岩崎清七は、森鴎村が心血を注がれた詩文の散逸を防がんと、鷗村遺稿と其続編とを出版して、各方面に寄附して、当代文学者界に、森鴎村先生の存在を認識させました。残るは先生の顕彰碑を建立する、その一事を残すだけとなり、昭和12年6月20日念願の石碑の建立を果たした。と記しています。>

森鴎村は、よく顕彰碑等の碑文の撰者として、乞われていた様で、栃木市周辺にて森鴎村撰文の石碑を見ることが出来ます。私がこれまで収集した森鴎村撰文の石碑を紹介します。

まず、同じ藤岡神社の境内に建つ「伊勢参宮奏神楽記」です。これは明治17年(1883)建立です。篆額の文字は、正三位勲三等侯爵西園寺公望の揮毫です。そして同じく藤岡町城山の旧渡良瀬川の葭立堰堤近くに建てられている、「葭立修隄碑」です。明治26年(1893)9月の建立になります。篆額は栃木縣知事從四位勲三等折田平内が揮毫しています。

藤岡町大前の大前神社境内にも2基の鷗村撰文の石碑が有りました。

「山士家翁碑」は、明治32年(1899)12月建立で、篆額は内務大臣元帥海軍大将正二位勲一等功二級侯爵西郷從道が揮毫しています。そしてもう1基は、「式内國幣大前神社拝殿改作記」で、明治12年(1879)9月に建てられています。

太平山公園内謙信平の南麓を一段下がった道の脇に、「添野五耕翁碑」の碑文の森鴎村の撰文です。明治27年(1894)8月の建立で、篆額は従二位勲一等宮中顧問官子爵品川彌二郎の揮毫。

最後は佐野市葛生町山菅の、「影山新吉招魂之碑」です。明治15年(1882)3月12日建立。篆額は渡邉 醇の揮毫になります。

他にもまだ有りますが、まだ収集できていません。これからもまだ探して行きます。

今回参考にした資料は:

・藤岡町史通史編後編 藤岡町発行

・ふじおか見てある記 藤岡町教育委員会発行

童謡詩人「金子みすゞ」の世界に [石碑]

2011年(平成23年)3月11日、午後2時46分、今まで経験をした事の無い、大きな大地の揺れが、東日本全域に発生しました。「東日本大震災」です。

その災害の後しばらく、民放テレビ各局のCM放送が無くなり、私たちは「一編の詩」を耳にすることになりました。

「遊ぼう」っていうと

「遊ぼう」っていう。

「馬鹿」っていうと

「馬鹿」っていう。

「もう遊ばない」っていうと

「遊ばない」っていう。

そうして、あとで

さみしくなって、

「ごめんね」っていうと

「ごめんね」っていう。

こだまでしょうか、

いいえ、誰でも。

この詩が、何度も何度も、私の耳に入ってきました。

この詩が、誰のものかその当時は、全く知りませんでした。

「金子みすゞ」という名前を知ったのは、それからだいぶ経った後になります。

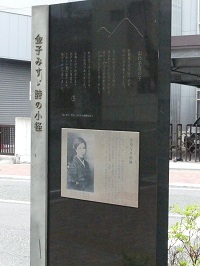

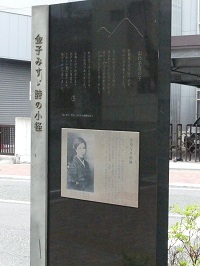

先日、「金子みすゞ」(本名テル)が、生まれ育った、山口県長門市仙崎を訪れ、仙崎駅から彼女が育った家(現在は復元された金子みすゞ記念館)まで、歩いてきました。

山口県長門市仙崎は、山口県の日本海側の、海に面した長門市の中央部、海に万年筆のペン先のような形で突き出た、その先端部分に栄えた漁師町で、その北側には日本海側の島では、佐渡島、隠岐の島に次いで、三番目に大きな島「青海島」がペン先に乗るように迫っています。

海に突き出た仙崎の街は、北側を青海島により、外海から遮断され、東側には「仙崎湾」、西側には「深川湾」と言う内海を形成、漁港として恵まれていました。

そのような自然環境で、明治のころまで捕鯨の街としても栄えていました。

万年筆のペン先の様に突き出た地形の、西側の付け根に位置する長門市の市街地から、山陰本線の支線「仙崎線」が、ペン先の中ほどまで伸び、仙崎駅へと繋がっています。

その仙崎駅の駅前から、真っ直ぐ北に向かう通りは、ペン先の先端までインクを通すスリットの様に見えます。

仙崎駅前から先端まで約1km。(先端には以前は、青海島に渡る「渡船場」が有ったようです)その通りを370mほど歩いた右側に、復元され「金子文英堂」の看板を掲げた、「金子みすゞ記念館」が有ります。

この仙崎駅前から、仙崎の街の中央を縦断する通りは、現在「みすゞ通り」と呼ばれ、通りの各所に金子みすゞの写真のモザイク画や、みすゞの詩が掲示されています。幾つか紹介します。

最初は仙崎駅待合室の壁いっぱいに描かれた、「金子みすゞ」の顔のモザイク画。モザイク画の一片一片に使われているのは、蒲鉾の板を利用しているそうです。(仙崎の特産の一つは、蒲鉾ですから)

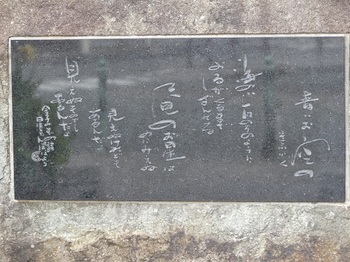

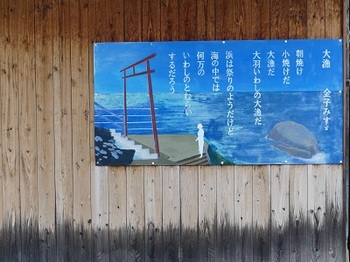

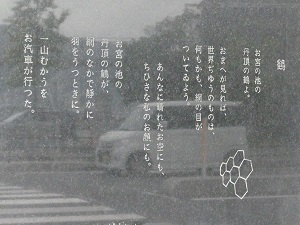

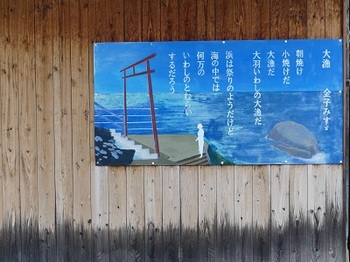

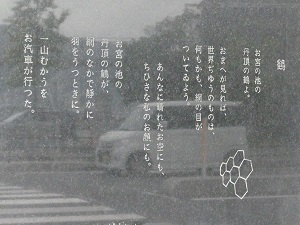

そして仙崎駅舎の東側に建つ、「みすゞの詩碑」です。

碑文の部分を拡大してみます。

この詩の作品名は「星とたんぽぽ」です。この作品は小学校の国語教科書に掲載されました。

碑文を書き写してみます。

青いお空の

そこふかく

海の小石のそのように

よるがくるまで

しずんでる

昼のお星は

めにみえぬ

見えぬけれども

あるんだよ

見えぬものでも

あるんだよ

金子みすゞの詩

星とたんぽぽより

この碑に刻まれた詩の内容は、作品全体の前半の半分だけです。元の詩には、この後以下の様に続いています。

ちってすがれたたんぽぽの、

かわらのすきにだアまって、

春のくるまでかくれてる、

つよいその根はめにみえぬ。

見えぬけれどもあるんだよ、

見えぬものでもあるんだよ。

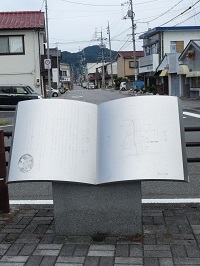

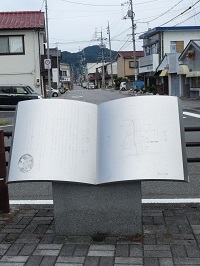

仙崎駅前の、みすゞ通りを見通せる場所に、本を開いた形のモニュメントが建っています。

右のページには、仙崎の街の地図が、左のページには、金子みすゞと「みすゞ通り」のことが刻されていますが、風雨にさらされてきた精でか、相当かすれてしまっています。

みすゞ通りの最初の大きな交差点の、左向こうの商店に、モザイク画で描いた「花津浦」の景色とみすゞが詠んだ「花津浦」の詩。そしてもう一編「蛍のころ」の詩が掲示されています。

「花津浦」は、青海島の周りに点在する奇岩の一つ、金子みすゞは、仙崎八景の一つに歌っています。

通りを先に進むと、右側の路地の入口に石の鳥居が建っています。横の家のしゃれた半月の窓のところに、みすゞの詩「祇園社」の一編が掲示されています。

このように、「みすゞ通り」に面する多くの家々で、みすゞの詩を掲示しています。

これらを、一つ一つ見て読んでいると、あっという間に時間が過ぎて行ってしまいます。

記念館の通りの向かいの家の側面に、また蒲鉾の板を利用して描かれた、みすゞの顔のモザイク画、

「わたしと小鳥と鈴と」の詩が、描かれていたようですが擦れて読みにくくなっています。

その先の路地の「角の乾物屋」。たばこのショーケースの下に、「角の乾物屋の」の詩が。

金子みすゞ(本名テル)は、明治36年(1903)4月11日、山口県大津郡仙崎村(現在の山口県長門市仙崎)に、父金子庄之助と母ミチの長女として生まれました。みすゞには2歳年上の兄「堅助」と、2歳年下の弟「正祐」が居りましたが、みすゞ2歳の時に父庄之助が、享年31歳で亡くなりました。そしてその翌年に、1歳とまだ幼かった弟「正祐」が、下関にて書店「上山文英堂」を営む、義弟「上山松蔵」の養子として、貰われて行きました。明治40年1月19日のことです。このころ金子家は兄の「堅助」が、仙崎に一軒しかない本屋「金子文英堂」を始めました。

少女時代のみすゞは、こうして書籍や文字に、おのずから触れる環境の中で暮す事になったようです。

大正8年(1919)8月26日、みすゞの母ミチが、下関の上山松蔵の後妻として、仙崎から出ていきました。母ミチの妹で、松蔵の妻であった「フジ」が前年の11月8日に死去したのが、きっかけだったようです。フジ、享年満42歳でした。

こうして、仙崎の金子家は、祖母「ウメ」と兄とみすゞの、3人暮らしとなってしまいました、みすゞが16歳の夏のことでした。

大正11年(1922)11月3日、兄「堅助」が結婚をしました。そして、それを契機にみすゞは、母の住む下関の上山文英堂書店に移りました。大正12年4月14日のことになります。みすゞ20歳の年でした。

これからみすゞは下関にて、本格的に作詩を始めることになります。

みすゞが作った512編の詩の全てが、下関に移ってから、昭和5年(1930)3月10日自死するまでの7年間に作られました。

山口県下関市唐戸周辺には、みすゞのゆかりの地や詩碑が建てられ、「金子みすゞ詩の小径」として、みすゞの足跡を訪ね歩くことが出来ます。その何点かをご紹介してみたいと思います。

上の2枚の建物の写真は、左側が国登録有形文化財(建造物)で、日本最古の現役郵便局舎「下関南部町郵便局」と、右側の下関市指定有形文化財(建造物)の「旧秋田商会ビル」になります。きっと金子みすゞもこれらの建物を見ていたし、この郵便局から雑誌社宛に、作品を投稿していたのでしょう。

旧秋田商会ビルの前に、「金子みすゞ詩の小径」出発点の詩碑が建てられています。この詩碑に掲載されている作品は「障子」です。

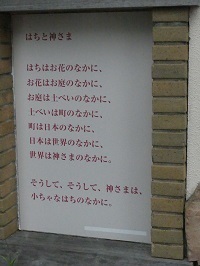

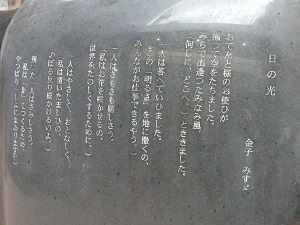

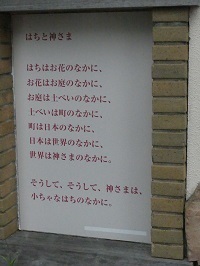

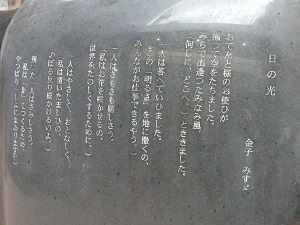

次は、近くの寿公園に建てられた、「金子みすゞ顕彰碑」です。

中央には、下関に移り住んだ頃(20歳)のみすゞの顔写真。左側に作品「はちと神さま」の詩。右側に、「金子みすゞと上山文英堂」のことが記されています。

みすゞが下関に移って暮らしていた「上山文英堂本店」は、顕彰碑の建つ寿公園の前の道を、道なりに南に200メートルほど行った、通りの左手(東側)に有りました。当時の住所表示は、下関西南部四番地、現在「明治安田生命保険相互会社山口支店」が建っている辺りに成ります。みすゞが生活をしていた頃は、上山文英堂本店の左隣には、第百十銀行本店ビルが建っていました。

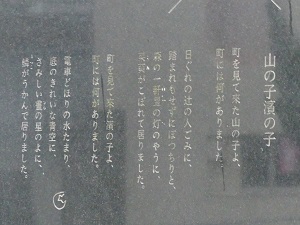

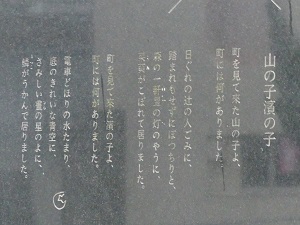

金子みすゞ顕彰碑の前から、今度は北に250メートルほど行ったところ、歩道の車道を背にして詩碑が建てられています。「黒川写真館跡」の詩碑には、ここ黒川写真館(現在は村田写真館)で撮影された「金子みすゞ20歳の写真」と、「山の子濱の子」の詩が刻まれています。

上山家では、住まいから近かったこの「黒川写真館」にて、よく記念写真を撮っていたようです。

「金子みすゞ詩の小径」には、他にもう一か所写真館が出てきます。「三好写真館」です。

「三好写真館」は、唐戸町の「亀山八幡宮」の参道石段の西側に有りました。現在はコインパーキングになっていますが、歩道側に向かって詩碑が建てられています。

「三好写真館跡」の詩碑には、「鶴」と題する詩が刻まれています。

以下に、詩碑に刻まれた碑文の冒頭部を抜粋して掲載します。

<金子みすゞは、亡くなる前日の1930(昭和5)年3月9日、亀山八幡宮参道そばの、この場所に有った三好写真館で、最後の写真を撮りました。そのときの心情は、想像にあまりあります。(後略)> 碑文の隣に、その時撮った写真も刻まれています。

この三好写真館は上山文英堂本店から約700メートルと、黒川写真館までの距離250メートルと比べると、3倍近く遠方の場所なのに、なぜ遠い三好写真館まで出かけて、最後の写真を撮ったのでしょうか。記念撮影の翌日、みすゞは睡眠薬を多量に飲んで自殺をしました。享年満26歳の若さでした。

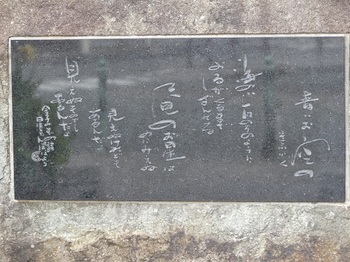

最後に、もう一つ詩碑を紹介します。

この詩碑は、亀山八幡宮の西参道鳥居を出た通りを、左方向に約90メートルほど行った、唐戸銀天街の中ほどに建てられています。1997年3月9日に彫刻シンポジウム実行委員会によって建てられています。

金子みすゞの詩は、口語体の話し言葉で、とても読みやすい、七五調で書かれているのも、読みやすさを増幅させています。リズムが有るからでしょう。その詩の特徴の一つとして、視点の逆転が多くみられます。この「日の光」の作品の中にも、四人の「おてんとさまのお使い」みちで出逢った南風に、何をしに行くのか答えていきます。最初の3人は日の光の陽の部分です。けれども最後のお使いは、寂しそうに言います。「私は、影をつくるため・・・・。」と、陰の部分です。視点が逆転しています。

最初に載せた詩は、「こだまでしょうか」と題する作品です。

今年は、金子みすゞ生誕120年になります。

私も、また金子みすゞが育った長門市仙崎の街を訪れ、ゆっくりと散策をしてみたいと思います。

今回の参考資料:

・金子みすゞ詩集 金子みすゞ著 (株)角川春樹事務所発行

・金子みすゞ 詩と真実 詩と詩論研究会編集 勉誠出版(株)発行

・童謡詩人金子みすゞの生涯 矢崎節夫著 JULA出版局発行

その災害の後しばらく、民放テレビ各局のCM放送が無くなり、私たちは「一編の詩」を耳にすることになりました。

「遊ぼう」っていうと

「遊ぼう」っていう。

「馬鹿」っていうと

「馬鹿」っていう。

「もう遊ばない」っていうと

「遊ばない」っていう。

そうして、あとで

さみしくなって、

「ごめんね」っていうと

「ごめんね」っていう。

こだまでしょうか、

いいえ、誰でも。

この詩が、何度も何度も、私の耳に入ってきました。

この詩が、誰のものかその当時は、全く知りませんでした。

「金子みすゞ」という名前を知ったのは、それからだいぶ経った後になります。

先日、「金子みすゞ」(本名テル)が、生まれ育った、山口県長門市仙崎を訪れ、仙崎駅から彼女が育った家(現在は復元された金子みすゞ記念館)まで、歩いてきました。

山口県長門市仙崎は、山口県の日本海側の、海に面した長門市の中央部、海に万年筆のペン先のような形で突き出た、その先端部分に栄えた漁師町で、その北側には日本海側の島では、佐渡島、隠岐の島に次いで、三番目に大きな島「青海島」がペン先に乗るように迫っています。

海に突き出た仙崎の街は、北側を青海島により、外海から遮断され、東側には「仙崎湾」、西側には「深川湾」と言う内海を形成、漁港として恵まれていました。

そのような自然環境で、明治のころまで捕鯨の街としても栄えていました。

万年筆のペン先の様に突き出た地形の、西側の付け根に位置する長門市の市街地から、山陰本線の支線「仙崎線」が、ペン先の中ほどまで伸び、仙崎駅へと繋がっています。

その仙崎駅の駅前から、真っ直ぐ北に向かう通りは、ペン先の先端までインクを通すスリットの様に見えます。

仙崎駅前から先端まで約1km。(先端には以前は、青海島に渡る「渡船場」が有ったようです)その通りを370mほど歩いた右側に、復元され「金子文英堂」の看板を掲げた、「金子みすゞ記念館」が有ります。

この仙崎駅前から、仙崎の街の中央を縦断する通りは、現在「みすゞ通り」と呼ばれ、通りの各所に金子みすゞの写真のモザイク画や、みすゞの詩が掲示されています。幾つか紹介します。

最初は仙崎駅待合室の壁いっぱいに描かれた、「金子みすゞ」の顔のモザイク画。モザイク画の一片一片に使われているのは、蒲鉾の板を利用しているそうです。(仙崎の特産の一つは、蒲鉾ですから)

そして仙崎駅舎の東側に建つ、「みすゞの詩碑」です。

碑文の部分を拡大してみます。

この詩の作品名は「星とたんぽぽ」です。この作品は小学校の国語教科書に掲載されました。

碑文を書き写してみます。

青いお空の

そこふかく

海の小石のそのように

よるがくるまで

しずんでる

昼のお星は

めにみえぬ

見えぬけれども

あるんだよ

見えぬものでも

あるんだよ

金子みすゞの詩

星とたんぽぽより

この碑に刻まれた詩の内容は、作品全体の前半の半分だけです。元の詩には、この後以下の様に続いています。

ちってすがれたたんぽぽの、

かわらのすきにだアまって、

春のくるまでかくれてる、

つよいその根はめにみえぬ。

見えぬけれどもあるんだよ、

見えぬものでもあるんだよ。

仙崎駅前の、みすゞ通りを見通せる場所に、本を開いた形のモニュメントが建っています。

右のページには、仙崎の街の地図が、左のページには、金子みすゞと「みすゞ通り」のことが刻されていますが、風雨にさらされてきた精でか、相当かすれてしまっています。

みすゞ通りの最初の大きな交差点の、左向こうの商店に、モザイク画で描いた「花津浦」の景色とみすゞが詠んだ「花津浦」の詩。そしてもう一編「蛍のころ」の詩が掲示されています。

「花津浦」は、青海島の周りに点在する奇岩の一つ、金子みすゞは、仙崎八景の一つに歌っています。

通りを先に進むと、右側の路地の入口に石の鳥居が建っています。横の家のしゃれた半月の窓のところに、みすゞの詩「祇園社」の一編が掲示されています。

このように、「みすゞ通り」に面する多くの家々で、みすゞの詩を掲示しています。

これらを、一つ一つ見て読んでいると、あっという間に時間が過ぎて行ってしまいます。

記念館の通りの向かいの家の側面に、また蒲鉾の板を利用して描かれた、みすゞの顔のモザイク画、

「わたしと小鳥と鈴と」の詩が、描かれていたようですが擦れて読みにくくなっています。

その先の路地の「角の乾物屋」。たばこのショーケースの下に、「角の乾物屋の」の詩が。

金子みすゞ(本名テル)は、明治36年(1903)4月11日、山口県大津郡仙崎村(現在の山口県長門市仙崎)に、父金子庄之助と母ミチの長女として生まれました。みすゞには2歳年上の兄「堅助」と、2歳年下の弟「正祐」が居りましたが、みすゞ2歳の時に父庄之助が、享年31歳で亡くなりました。そしてその翌年に、1歳とまだ幼かった弟「正祐」が、下関にて書店「上山文英堂」を営む、義弟「上山松蔵」の養子として、貰われて行きました。明治40年1月19日のことです。このころ金子家は兄の「堅助」が、仙崎に一軒しかない本屋「金子文英堂」を始めました。

少女時代のみすゞは、こうして書籍や文字に、おのずから触れる環境の中で暮す事になったようです。

大正8年(1919)8月26日、みすゞの母ミチが、下関の上山松蔵の後妻として、仙崎から出ていきました。母ミチの妹で、松蔵の妻であった「フジ」が前年の11月8日に死去したのが、きっかけだったようです。フジ、享年満42歳でした。

こうして、仙崎の金子家は、祖母「ウメ」と兄とみすゞの、3人暮らしとなってしまいました、みすゞが16歳の夏のことでした。

大正11年(1922)11月3日、兄「堅助」が結婚をしました。そして、それを契機にみすゞは、母の住む下関の上山文英堂書店に移りました。大正12年4月14日のことになります。みすゞ20歳の年でした。

これからみすゞは下関にて、本格的に作詩を始めることになります。

みすゞが作った512編の詩の全てが、下関に移ってから、昭和5年(1930)3月10日自死するまでの7年間に作られました。

山口県下関市唐戸周辺には、みすゞのゆかりの地や詩碑が建てられ、「金子みすゞ詩の小径」として、みすゞの足跡を訪ね歩くことが出来ます。その何点かをご紹介してみたいと思います。

上の2枚の建物の写真は、左側が国登録有形文化財(建造物)で、日本最古の現役郵便局舎「下関南部町郵便局」と、右側の下関市指定有形文化財(建造物)の「旧秋田商会ビル」になります。きっと金子みすゞもこれらの建物を見ていたし、この郵便局から雑誌社宛に、作品を投稿していたのでしょう。

旧秋田商会ビルの前に、「金子みすゞ詩の小径」出発点の詩碑が建てられています。この詩碑に掲載されている作品は「障子」です。

次は、近くの寿公園に建てられた、「金子みすゞ顕彰碑」です。

中央には、下関に移り住んだ頃(20歳)のみすゞの顔写真。左側に作品「はちと神さま」の詩。右側に、「金子みすゞと上山文英堂」のことが記されています。

みすゞが下関に移って暮らしていた「上山文英堂本店」は、顕彰碑の建つ寿公園の前の道を、道なりに南に200メートルほど行った、通りの左手(東側)に有りました。当時の住所表示は、下関西南部四番地、現在「明治安田生命保険相互会社山口支店」が建っている辺りに成ります。みすゞが生活をしていた頃は、上山文英堂本店の左隣には、第百十銀行本店ビルが建っていました。

金子みすゞ顕彰碑の前から、今度は北に250メートルほど行ったところ、歩道の車道を背にして詩碑が建てられています。「黒川写真館跡」の詩碑には、ここ黒川写真館(現在は村田写真館)で撮影された「金子みすゞ20歳の写真」と、「山の子濱の子」の詩が刻まれています。

上山家では、住まいから近かったこの「黒川写真館」にて、よく記念写真を撮っていたようです。

「金子みすゞ詩の小径」には、他にもう一か所写真館が出てきます。「三好写真館」です。

「三好写真館」は、唐戸町の「亀山八幡宮」の参道石段の西側に有りました。現在はコインパーキングになっていますが、歩道側に向かって詩碑が建てられています。

「三好写真館跡」の詩碑には、「鶴」と題する詩が刻まれています。

以下に、詩碑に刻まれた碑文の冒頭部を抜粋して掲載します。

<金子みすゞは、亡くなる前日の1930(昭和5)年3月9日、亀山八幡宮参道そばの、この場所に有った三好写真館で、最後の写真を撮りました。そのときの心情は、想像にあまりあります。(後略)> 碑文の隣に、その時撮った写真も刻まれています。

この三好写真館は上山文英堂本店から約700メートルと、黒川写真館までの距離250メートルと比べると、3倍近く遠方の場所なのに、なぜ遠い三好写真館まで出かけて、最後の写真を撮ったのでしょうか。記念撮影の翌日、みすゞは睡眠薬を多量に飲んで自殺をしました。享年満26歳の若さでした。

最後に、もう一つ詩碑を紹介します。

この詩碑は、亀山八幡宮の西参道鳥居を出た通りを、左方向に約90メートルほど行った、唐戸銀天街の中ほどに建てられています。1997年3月9日に彫刻シンポジウム実行委員会によって建てられています。

金子みすゞの詩は、口語体の話し言葉で、とても読みやすい、七五調で書かれているのも、読みやすさを増幅させています。リズムが有るからでしょう。その詩の特徴の一つとして、視点の逆転が多くみられます。この「日の光」の作品の中にも、四人の「おてんとさまのお使い」みちで出逢った南風に、何をしに行くのか答えていきます。最初の3人は日の光の陽の部分です。けれども最後のお使いは、寂しそうに言います。「私は、影をつくるため・・・・。」と、陰の部分です。視点が逆転しています。

最初に載せた詩は、「こだまでしょうか」と題する作品です。

今年は、金子みすゞ生誕120年になります。

私も、また金子みすゞが育った長門市仙崎の街を訪れ、ゆっくりと散策をしてみたいと思います。

今回の参考資料:

・金子みすゞ詩集 金子みすゞ著 (株)角川春樹事務所発行

・金子みすゞ 詩と真実 詩と詩論研究会編集 勉誠出版(株)発行

・童謡詩人金子みすゞの生涯 矢崎節夫著 JULA出版局発行

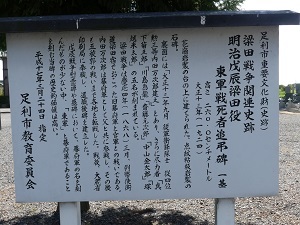

栃木県足利市の戊辰戦争関連石碑を巡る [石碑]

群馬県の倉賀野にて中山道から分岐して、日光東照宮に向かう旧日光例幣使街道。

群馬県太田市から栃木県足利市に入ると、最初の宿は八木節発祥の地「八木宿」。そこから更に三十町(約3.3km)東の方向に進むと、「梁田宿」に入ります。

この足利市梁田町の中ほど、旧日光例幣使街道沿いに「旧日光例幣使街道梁田宿」と記した石碑が建てられています。平成二十二年五月に、御厨郷土文化研究会の五十周年を記念して、同会と梁田地区自治会連合会とによって建てられています。

この石碑の建つ脇の道を入ると、突き当りに寺院が見えます。

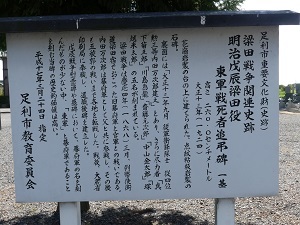

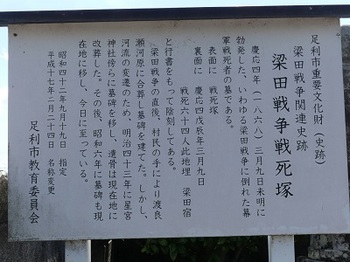

山門脇に「曹洞宗梁田山長福寺」と刻した石碑が建っています。この寺院の境内に、「明治戊辰梁田役東軍戦死者追弔碑」が建てられています。石碑の横に建つ足利教育委員会による説明文を参照させて頂くと、<(前略) 梁田戦争は慶応四年(1868)三月、例幣使街道梁田宿でおこった旧幕府軍と官軍との戦いである。内田万次郎は幕府軍として父と共に参戦し、その後も五稜郭の戦いまで各地を転戦した。戦後、大蔵省印刷局に奉職し、退職後碑を建立した。戊辰戦争慰霊碑や墓碑において、幕府軍の名を刻んだものが少ない中、「東軍」と幕府軍であることを刻む当碑の歴史的価値は髙い。>と、記されています。文中の「内田万次郎」は、碑陰に「大正十三年九月 従軍衝鋒隊士 従四位勲三等内田万次郎建之」と刻されている人物に成ります。碑は、足利市重要文化財(史跡)に指定をされています。

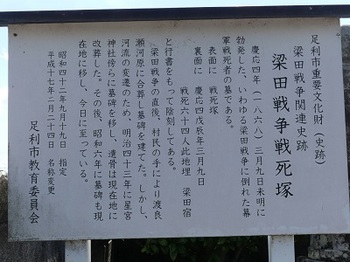

更に、本堂の左手奥の墓地の中に、「梁田戦争戦死塚」が有ります。

こちらも塚の脇に建つ説明文を参照させて頂くと、

<慶応四年(1868)三月九日未明に勃発した、いわゆる梁田戦争に倒れた幕軍戦死者の墓である。

表面に 戦死塚 裏面に 慶応四戊辰年三月九日 戦死六十四人此地埋 梁田宿 と行書をもって陰刻してある。梁田戦争の直後、村民の手により渡良瀬河原に合葬し墓碑を建てた。しかし、河流の変遷のため、明治四十三年に星宮神社傍らに墓碑を移し、遺骨は現在地に改葬した。その後、昭和六年に墓碑も現在地に移し、今日に至っている。>と、記されています。こちらの「戦死塚」も、足利市重要文化財(史跡)に指定されています。

ここ、梁田宿における戦争は、西軍(薩摩藩・長州藩・大垣藩)の約二百名と、東軍(幕府軍)約九百名による市街戦となったが、勝ったのは人数の少ない西軍の勝利となっています。なぜこれほどの人数の差が有りながら、東軍が負けた原因は何処に有ったのか、東軍は前日の3月8日に館林を目指して移動していたが、館林藩は東軍に対して軍資金を提供して、梁田宿を勧め、一方で西軍に対して使者を送って、情報提供をした。梁田宿は日光例幣使街道の宿場町として繁栄しており、幕末には旅籠屋約30軒を数え、飯盛り女も多数抱えていた。東軍としては館林藩の斡旋と言うことで、安堵感も有り油断が有ったのか、その夜は僅かの歩哨しか立てず、酒宴を催した。その間西軍は熊谷から奇襲部隊が18キロの夜道をひた走り、梁田宿を三方に分かれて包囲体制を引き、9日早朝に奇襲攻撃を開始しました。

東軍としては、寝起きを襲われた形で、戦線の立て直しが出来ず、多くの戦死者を出し、渡良瀬川を越えて東に敗走。2時間余りの戦闘で梁田戦争は決着が付いたのであった。

(上の写真は、現在の梁田宿の通りを、渡良瀬川の右岸堤防上より撮影したものと、同位置にて反転して、渡良瀬川側を撮影したもので、現在は渡良瀬川の河川敷には、ゴルフ練習場が広がっていました。)

西軍の戦死者3名負傷者10名に対して、東軍の戦死者63名負傷者75名を出しています。そしてこの戦いの中で、東軍の軍監であった、柳田勝太郎が銃創を被り戦死しています。

その軍監柳田勝太郎の墓碑が、梁田宿南東の加子村(現在の足利市久保田町)の崇聖寺墓地に建っています。

墓碑正面中央に「衝鋒隊軍監柳田勝太郎之墓」と大きく陰刻されています。その左脇に小さく「天光書」と有ります。この墓碑の近くには、説明板が見当たりませんでしたので、碑陰に刻まれた碑文を確認しましたが、碑の上部は見難くなっていて、ハッキリ読み取ることが出来ません。

<柳田勝太郎ハ會津藩士小右衛門ノ長子ナリ容貌魁偉夙ニ剛毅ノ士ト交ハリ同藩士佐川官兵衛林又三郎等ト☐☐善シ藩主京師守護職トナリ京師にアルヤ常ニ之レニ從ヒ慷慨國事ニ憂ヘテ已マズ明治戊辰年幕軍古屋作左衛門隊ノ軍監トナル将士皆其ノ恩威ニ服ス慶應四年三月九日梁田ニ戰ヒ身數銃創ニ被リ自・・・>この辺までは何とか読み進みましたが、誤読する可能性が大きく、以下部分的に読み取れる字も有りましたが、断念しました。

建碑されたのは、大正十四年三月九日と有ります。建碑尽力者に四人の名前が刻まれています。最初の名前は、<陸軍歩兵中将 眞下菊五郎>と有ります。この人物は碑文の中にも記されていますが、この梁田戦争の記録を克明に調べて「明治戊辰梁田戦蹟史」を著わした方です。

次に、下渋垂町の自性寺山門脇に、お地蔵様等と並んで、小さ目の石碑が建てられています。

碑の表には「戊辰戦役幕軍之墓」と陰刻されています。碑陰には「慶應四戊辰三月九日戦死」と有ります。ここ下渋垂村にて戦死をした幕府側の2名を埋葬した墓碑に成ります。

最後に、「弾痕の松」を見に行きます。この梁田戦争の時、梁田宿内の中山藤作氏方に有った、松の幹に砲弾が当たって、そのまま食い込んだまま残された。砲弾はその後、太平洋戦争時の供出で抜かれ、痕はコンクリートで塞がれています。この松はその後2か所移植を繰り返し、現在は梁田公民館敷地に祀られている招魂社参道脇に、その姿を留めています。

梁田公民館には、「梁田戦争」関連の資料を展示したコーナーが有りました。

今回の参考資料:

・北関東戊辰戦争 田辺昇吉著

・下野の戊辰戦争 大嶽浩良著 下野新聞社編集発行

群馬県太田市から栃木県足利市に入ると、最初の宿は八木節発祥の地「八木宿」。そこから更に三十町(約3.3km)東の方向に進むと、「梁田宿」に入ります。

この足利市梁田町の中ほど、旧日光例幣使街道沿いに「旧日光例幣使街道梁田宿」と記した石碑が建てられています。平成二十二年五月に、御厨郷土文化研究会の五十周年を記念して、同会と梁田地区自治会連合会とによって建てられています。

この石碑の建つ脇の道を入ると、突き当りに寺院が見えます。

山門脇に「曹洞宗梁田山長福寺」と刻した石碑が建っています。この寺院の境内に、「明治戊辰梁田役東軍戦死者追弔碑」が建てられています。石碑の横に建つ足利教育委員会による説明文を参照させて頂くと、<(前略) 梁田戦争は慶応四年(1868)三月、例幣使街道梁田宿でおこった旧幕府軍と官軍との戦いである。内田万次郎は幕府軍として父と共に参戦し、その後も五稜郭の戦いまで各地を転戦した。戦後、大蔵省印刷局に奉職し、退職後碑を建立した。戊辰戦争慰霊碑や墓碑において、幕府軍の名を刻んだものが少ない中、「東軍」と幕府軍であることを刻む当碑の歴史的価値は髙い。>と、記されています。文中の「内田万次郎」は、碑陰に「大正十三年九月 従軍衝鋒隊士 従四位勲三等内田万次郎建之」と刻されている人物に成ります。碑は、足利市重要文化財(史跡)に指定をされています。

更に、本堂の左手奥の墓地の中に、「梁田戦争戦死塚」が有ります。

こちらも塚の脇に建つ説明文を参照させて頂くと、

<慶応四年(1868)三月九日未明に勃発した、いわゆる梁田戦争に倒れた幕軍戦死者の墓である。

表面に 戦死塚 裏面に 慶応四戊辰年三月九日 戦死六十四人此地埋 梁田宿 と行書をもって陰刻してある。梁田戦争の直後、村民の手により渡良瀬河原に合葬し墓碑を建てた。しかし、河流の変遷のため、明治四十三年に星宮神社傍らに墓碑を移し、遺骨は現在地に改葬した。その後、昭和六年に墓碑も現在地に移し、今日に至っている。>と、記されています。こちらの「戦死塚」も、足利市重要文化財(史跡)に指定されています。

ここ、梁田宿における戦争は、西軍(薩摩藩・長州藩・大垣藩)の約二百名と、東軍(幕府軍)約九百名による市街戦となったが、勝ったのは人数の少ない西軍の勝利となっています。なぜこれほどの人数の差が有りながら、東軍が負けた原因は何処に有ったのか、東軍は前日の3月8日に館林を目指して移動していたが、館林藩は東軍に対して軍資金を提供して、梁田宿を勧め、一方で西軍に対して使者を送って、情報提供をした。梁田宿は日光例幣使街道の宿場町として繁栄しており、幕末には旅籠屋約30軒を数え、飯盛り女も多数抱えていた。東軍としては館林藩の斡旋と言うことで、安堵感も有り油断が有ったのか、その夜は僅かの歩哨しか立てず、酒宴を催した。その間西軍は熊谷から奇襲部隊が18キロの夜道をひた走り、梁田宿を三方に分かれて包囲体制を引き、9日早朝に奇襲攻撃を開始しました。

東軍としては、寝起きを襲われた形で、戦線の立て直しが出来ず、多くの戦死者を出し、渡良瀬川を越えて東に敗走。2時間余りの戦闘で梁田戦争は決着が付いたのであった。

(上の写真は、現在の梁田宿の通りを、渡良瀬川の右岸堤防上より撮影したものと、同位置にて反転して、渡良瀬川側を撮影したもので、現在は渡良瀬川の河川敷には、ゴルフ練習場が広がっていました。)

西軍の戦死者3名負傷者10名に対して、東軍の戦死者63名負傷者75名を出しています。そしてこの戦いの中で、東軍の軍監であった、柳田勝太郎が銃創を被り戦死しています。

その軍監柳田勝太郎の墓碑が、梁田宿南東の加子村(現在の足利市久保田町)の崇聖寺墓地に建っています。

墓碑正面中央に「衝鋒隊軍監柳田勝太郎之墓」と大きく陰刻されています。その左脇に小さく「天光書」と有ります。この墓碑の近くには、説明板が見当たりませんでしたので、碑陰に刻まれた碑文を確認しましたが、碑の上部は見難くなっていて、ハッキリ読み取ることが出来ません。

<柳田勝太郎ハ會津藩士小右衛門ノ長子ナリ容貌魁偉夙ニ剛毅ノ士ト交ハリ同藩士佐川官兵衛林又三郎等ト☐☐善シ藩主京師守護職トナリ京師にアルヤ常ニ之レニ從ヒ慷慨國事ニ憂ヘテ已マズ明治戊辰年幕軍古屋作左衛門隊ノ軍監トナル将士皆其ノ恩威ニ服ス慶應四年三月九日梁田ニ戰ヒ身數銃創ニ被リ自・・・>この辺までは何とか読み進みましたが、誤読する可能性が大きく、以下部分的に読み取れる字も有りましたが、断念しました。

建碑されたのは、大正十四年三月九日と有ります。建碑尽力者に四人の名前が刻まれています。最初の名前は、<陸軍歩兵中将 眞下菊五郎>と有ります。この人物は碑文の中にも記されていますが、この梁田戦争の記録を克明に調べて「明治戊辰梁田戦蹟史」を著わした方です。

次に、下渋垂町の自性寺山門脇に、お地蔵様等と並んで、小さ目の石碑が建てられています。

碑の表には「戊辰戦役幕軍之墓」と陰刻されています。碑陰には「慶應四戊辰三月九日戦死」と有ります。ここ下渋垂村にて戦死をした幕府側の2名を埋葬した墓碑に成ります。

最後に、「弾痕の松」を見に行きます。この梁田戦争の時、梁田宿内の中山藤作氏方に有った、松の幹に砲弾が当たって、そのまま食い込んだまま残された。砲弾はその後、太平洋戦争時の供出で抜かれ、痕はコンクリートで塞がれています。この松はその後2か所移植を繰り返し、現在は梁田公民館敷地に祀られている招魂社参道脇に、その姿を留めています。

梁田公民館には、「梁田戦争」関連の資料を展示したコーナーが有りました。

今回の参考資料:

・北関東戊辰戦争 田辺昇吉著

・下野の戊辰戦争 大嶽浩良著 下野新聞社編集発行

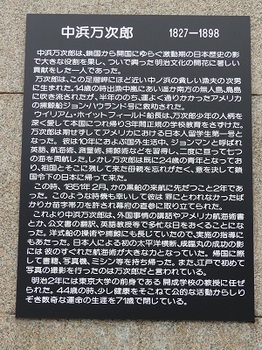

石碑から見る、まさに波瀾万丈の生涯を送った「中浜万次郎」 [石碑]

四国の最南端の地、高知県土佐清水市の南端、太平洋に突き出た足摺岬。

太平洋から打ち寄せる波が、断崖の足元の岩礁に白い波しぶきを上げています。

そんな足摺岬の、公園入口駐車場の脇に、燈台の形を模した「足摺岬 四国最南端」の碑が建てられています。そして、その碑の後方に、羽織袴姿の人物の銅像。後姿が灌木の上に突き出て見えます。

銅像の正面に回り込んでみると、台座に「中浜万次郎像」と記した、プレートが、そして側面には碑文を刻したプレートが付いています。

(四国最南端の碑) (中浜万次郎像)

中浜万次郎と言う名前を見ても、どのような人物なのか、聞いたことが無い名前です。

横の碑文を読んでも、ピンときませんでした。

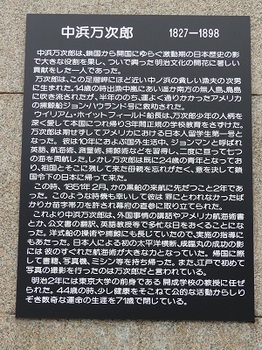

1827年から1898年、年号で言うと「文政10年から明治31年」という、碑文冒頭に有る、

<中浜万次郎は、鎖国から開国にゆらぐ激動期の日本歴史の影で大きな役割を果たし、ついで興った明治文化の開花に著しい貢献をした一人であった。>と記されています。

高知県には、幕末の日本で活躍した人物として、「坂本龍馬」を筆頭に、「板垣退助」「武市半平太」などの名前が浮かびます。彼らは正に歴史の表舞台で大活躍をした人達です。

それに対して、この中浜万次郎はどのような人物だったのか、更に知りたくなりました。

碑文の中に、彼の生まれた場所が、足摺岬近くに有ると言うことで、その地に足を延ばしました。

「中ノ浜」は現在の土佐清水市中浜で足摺岬から足摺半島の西海岸沿いの道を北西方向に9キロメートルほどの所。現在の地形図を見ると、手前に「大浜」その先に「中浜」そしてその先に「清水」と言う地名が見え、中浜の海岸沿いの道路脇に、記念碑の地図記号が見えます。

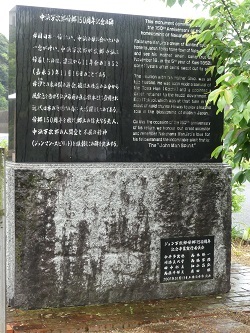

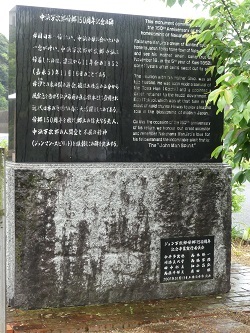

記念碑正面に、「中浜万次郎生誕地」、中央部に肖像写真が描かれ、その下に「中浜万次郎帰郷150周年記念」揮毫は、記念碑建立時の土佐清水市長 西村伸一郎書。台石部分には、帆船の絵が描かれています。

碑陰を確認すると、日本語と英語の碑文が刻まれています。「中浜万次郎帰郷150周年記念の碑」として、<母国日本に帰りたい、中浜の母に会いたいの一念が叶い、中浜万次郎が故郷中浜に帰着したのは、漂流から11年余の1852(嘉永5)年11月16日のことである。母汐との束の間の再開。彼は土佐藩の士分から風雲急を告げる江戸幕府の直参旗本として登用され近代日本の夜明けの為に大活躍をしたのである。帰郷150周年を機に、郷土の偉大なる先人、中浜万次郎の人間愛と不屈の精神(ジョンマン・スピリット)を顕彰しこの碑を建立する。>と刻まれています。

この碑が建立されたのは、2002年10月13日に成ります。

「ジョンマン・スピリット」。ジョンマンこと「ジョン万次郎」が「中浜万次郎」その人でした。

ジョン万次郎は、14歳の時漁船に炊係として乗り、太平洋で嵐に会い遭難、仲間と共に南海の無人島に漂着、その後米国の捕鯨船に救助され、米国に渡り、かの地にて初等・中等教育を受け英語・数学・航海・造船等の高度な学問を習得し、その後米国の捕鯨船に乗り世界の海を航海し、帰国を果たした後には、江戸幕府に仕え、幕府軍艦「咸臨丸」等に乗り、通訳や技術指導をしている。

その間、坂本龍馬や岩崎弥太郎・勝海舟ら、幕末から明治維新に渡り、多くの日本人に大きな影響を与えたと言われた人物です。

海を臨む近くの高台に、もう一基石碑が建てられています。

石段の登り口に、「中浜万次郎記念碑」と記した案内が建てられています。

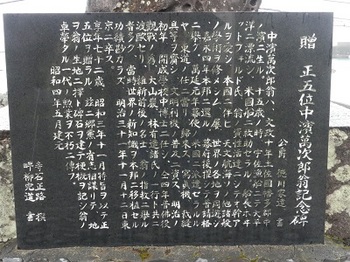

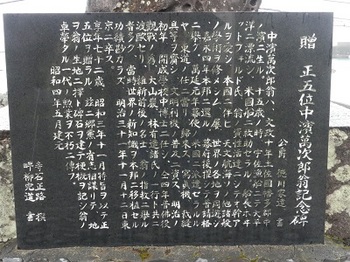

碑の正面に「贈 正五位中濱萬次郎翁記念碑」 その左下脇に「公爵徳川家達書」と刻されています。

揮毫者、徳川家達(とくがわ いえさと)は、徳川慶喜謹慎後の1868年(慶応4年)に徳川宗家第16代当主となった人で、明治初期に静岡藩主(知藩事)を努めています。廃藩置県後に貴族院議員。従一位大勲位侯爵。

石碑の台座後ろ側に碑文が有ります。

こちらの碑文も、紹介すると。

「贈 正五位中濱萬次郎翁記念碑 公爵 徳川家達 書」

<中濱萬次郎翁ハ、文政十年土佐國幡多郡中ノ濱ニ生ル。十五歳ノ時、宇佐漁船ニテ太平洋ニ漂流シ、米国船ニ救助セラル。船長ホイットフィールド氏、翁ノ資性活達ニシテ才幹アルヲ愛シ、本国ニ伴ヒ、天文航海ソノ他諸般ノ學術ヲ修メシム、屢、世界ン各地ヲ周遊シ、嘉永四年本邦ニ還ル。幕府援擢シテ普請格ニ擧グ。萬延元年幕使ノ米國ニ派遣セラルルヤ、東道ノ任ニ當リ、歸來ス。寫眞機、裁縫具等ヲ

齎シ、文明利機ノ普及ニ資ス、明治ノ初年、開成學校中博士ニ任シ、仝四年普佛役觀戰ノ爲、大山巌、林有造諸氏ノ一行ト共ニ渡歐セリ、維新前後ノ名士、翁ノ指教ニ擧ル者多ク、當時世界ノ新知識ヲ本邦ニ移植セル功績尠カラズ、明治三十一年十一月十二日東京ニ卒ス。

享年七十二歳、昭和三年十一月特旨ヲ以テ正五位ヲ贈ラル、茲ニ郷黨ノ有志相謀リテ、地ヲ翁ノ生地ニ擇ト碑石ヲ建テ梗概ヲ記シ翁ノ卓犖タル一代ノ勲業ヲ不朽ニ傳フ。

昭和四年五月建元 寺石正路 撰 畔柳完道 書 >

碑文を撰した、寺石正路氏は高知県の郷土史家。 書いた畔柳完道氏は書家で、中浜万次郎の子、中浜東一郎氏の妻よしの弟に成ります。

「中浜万次郎」と言う名ではピンときませんでしたが、「ジョン万次郎」と言う名前は私も知っていますが、でも今回石碑の碑文を読み、彼の資料等を調べて、改めて彼の偉大さを知ることが出来ました。

偉大と共に、非常に幸運な星の下に生まれた人物だと、思いました。

生れた家は、貧しく、幼くして父を失い、家族の為に子供のころから生活費を稼がなければならなかった。漁船に乗って海に乗り出せば遭難、無人島に漂着すると言う何とも悲惨な状態に有ったものの、無人島の生活も仲間4人と協力して生き延びています。143日間の無人島での生活を乗り越え、米国の捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助されます。

捕鯨船の船長ホイットフィールドは、萬次郎の生れついた明るく元気な性格や、物事をきちんとやり遂げる能力などに、関心を持ち、萬次郎をアメリカに連れ帰ります。萬次郎自身のアメリカへの興味を持ちます。一緒に救助された他の4人は、途中安全なハワイにて降ろしています。

アメリカで彼は「ジョン・マン」と呼ばれました。「ジョン」は彼を救助した船の名前「ジョン・ハウランド号」の「ジョン」。萬次郎の「マン」で、「ジョン・マン」に成ったと有りました。そして船長ホイットフィールドの養子になっています。

彼は賢く、英語も航海術も良く理解したようです。卒業後にはアメリカの捕鯨船に乗って、世界中を航海して回っています。一等航海士副船長にもなっています。

そんな彼も、やはり幼くして別れた「母に会いたい」と言う気持ちは次第に膨れて行きます。そしてついに帰国を考え、船長に別れを告げて、日本への帰国の資金を稼ぐために、當時アメリカ西海岸に起っていた、ゴールドラッシュの地に向い、4か月滞在し、金鉱で働きます。

帰国の途中、ハワイに寄ってそこで3人の仲間と一緒に日本に帰って来ています。

当時の日本はまだ鎖国政策をとっていましたから、帰国するのも大変だったようで、最初に上陸した琉球王国や九州長崎奉行の取り調べなどで、母親に再会するまで1年以上待たなければならなかった。

ふるさと「中ノ濱」に帰っても、母親との生活はそんなに長くは無かったようで、彼のことを知った江戸幕府から招かれ、直参旗本となり、ここで生まれ故郷の「中浜」の地名を名字として、「中浜万次郎」と名乗っています。

アメリカにて習得した英語や航海術、造船技術等を生かして、幕府の軍艦に勤務。万延元年(1860)の日米修好通商条約の批准書交換の為、アメリカに向かう使節団を乗せたポーハタン号の随行艦「咸臨丸」の通訳、技術指導員として乗り込んでいます。この「咸臨丸」には、艦長の勝海舟屋福澤諭吉らも乗っていました。

それからも、通訳や航海の技術指導員として、東奔西走の生活を送って行きます。

四国の片田舎の貧しい漁師の身から、日本の幕末から明治維新への、激動の時代の最前線で、活躍。正に波乱万丈の人生を送った、「中浜万次郎」。その一片を垣間見ることが出来ました。

参考資料:ウィキペディア「ジョン万次郎」「徳川家達」「寺石正路」「中濱東一郎」

太平洋から打ち寄せる波が、断崖の足元の岩礁に白い波しぶきを上げています。

そんな足摺岬の、公園入口駐車場の脇に、燈台の形を模した「足摺岬 四国最南端」の碑が建てられています。そして、その碑の後方に、羽織袴姿の人物の銅像。後姿が灌木の上に突き出て見えます。

銅像の正面に回り込んでみると、台座に「中浜万次郎像」と記した、プレートが、そして側面には碑文を刻したプレートが付いています。

(四国最南端の碑) (中浜万次郎像)

中浜万次郎と言う名前を見ても、どのような人物なのか、聞いたことが無い名前です。

横の碑文を読んでも、ピンときませんでした。

1827年から1898年、年号で言うと「文政10年から明治31年」という、碑文冒頭に有る、

<中浜万次郎は、鎖国から開国にゆらぐ激動期の日本歴史の影で大きな役割を果たし、ついで興った明治文化の開花に著しい貢献をした一人であった。>と記されています。

高知県には、幕末の日本で活躍した人物として、「坂本龍馬」を筆頭に、「板垣退助」「武市半平太」などの名前が浮かびます。彼らは正に歴史の表舞台で大活躍をした人達です。

それに対して、この中浜万次郎はどのような人物だったのか、更に知りたくなりました。

碑文の中に、彼の生まれた場所が、足摺岬近くに有ると言うことで、その地に足を延ばしました。

「中ノ浜」は現在の土佐清水市中浜で足摺岬から足摺半島の西海岸沿いの道を北西方向に9キロメートルほどの所。現在の地形図を見ると、手前に「大浜」その先に「中浜」そしてその先に「清水」と言う地名が見え、中浜の海岸沿いの道路脇に、記念碑の地図記号が見えます。

記念碑正面に、「中浜万次郎生誕地」、中央部に肖像写真が描かれ、その下に「中浜万次郎帰郷150周年記念」揮毫は、記念碑建立時の土佐清水市長 西村伸一郎書。台石部分には、帆船の絵が描かれています。

碑陰を確認すると、日本語と英語の碑文が刻まれています。「中浜万次郎帰郷150周年記念の碑」として、<母国日本に帰りたい、中浜の母に会いたいの一念が叶い、中浜万次郎が故郷中浜に帰着したのは、漂流から11年余の1852(嘉永5)年11月16日のことである。母汐との束の間の再開。彼は土佐藩の士分から風雲急を告げる江戸幕府の直参旗本として登用され近代日本の夜明けの為に大活躍をしたのである。帰郷150周年を機に、郷土の偉大なる先人、中浜万次郎の人間愛と不屈の精神(ジョンマン・スピリット)を顕彰しこの碑を建立する。>と刻まれています。

この碑が建立されたのは、2002年10月13日に成ります。

「ジョンマン・スピリット」。ジョンマンこと「ジョン万次郎」が「中浜万次郎」その人でした。

ジョン万次郎は、14歳の時漁船に炊係として乗り、太平洋で嵐に会い遭難、仲間と共に南海の無人島に漂着、その後米国の捕鯨船に救助され、米国に渡り、かの地にて初等・中等教育を受け英語・数学・航海・造船等の高度な学問を習得し、その後米国の捕鯨船に乗り世界の海を航海し、帰国を果たした後には、江戸幕府に仕え、幕府軍艦「咸臨丸」等に乗り、通訳や技術指導をしている。

その間、坂本龍馬や岩崎弥太郎・勝海舟ら、幕末から明治維新に渡り、多くの日本人に大きな影響を与えたと言われた人物です。

海を臨む近くの高台に、もう一基石碑が建てられています。

石段の登り口に、「中浜万次郎記念碑」と記した案内が建てられています。

碑の正面に「贈 正五位中濱萬次郎翁記念碑」 その左下脇に「公爵徳川家達書」と刻されています。

揮毫者、徳川家達(とくがわ いえさと)は、徳川慶喜謹慎後の1868年(慶応4年)に徳川宗家第16代当主となった人で、明治初期に静岡藩主(知藩事)を努めています。廃藩置県後に貴族院議員。従一位大勲位侯爵。

石碑の台座後ろ側に碑文が有ります。

こちらの碑文も、紹介すると。

「贈 正五位中濱萬次郎翁記念碑 公爵 徳川家達 書」

<中濱萬次郎翁ハ、文政十年土佐國幡多郡中ノ濱ニ生ル。十五歳ノ時、宇佐漁船ニテ太平洋ニ漂流シ、米国船ニ救助セラル。船長ホイットフィールド氏、翁ノ資性活達ニシテ才幹アルヲ愛シ、本国ニ伴ヒ、天文航海ソノ他諸般ノ學術ヲ修メシム、屢、世界ン各地ヲ周遊シ、嘉永四年本邦ニ還ル。幕府援擢シテ普請格ニ擧グ。萬延元年幕使ノ米國ニ派遣セラルルヤ、東道ノ任ニ當リ、歸來ス。寫眞機、裁縫具等ヲ

齎シ、文明利機ノ普及ニ資ス、明治ノ初年、開成學校中博士ニ任シ、仝四年普佛役觀戰ノ爲、大山巌、林有造諸氏ノ一行ト共ニ渡歐セリ、維新前後ノ名士、翁ノ指教ニ擧ル者多ク、當時世界ノ新知識ヲ本邦ニ移植セル功績尠カラズ、明治三十一年十一月十二日東京ニ卒ス。

享年七十二歳、昭和三年十一月特旨ヲ以テ正五位ヲ贈ラル、茲ニ郷黨ノ有志相謀リテ、地ヲ翁ノ生地ニ擇ト碑石ヲ建テ梗概ヲ記シ翁ノ卓犖タル一代ノ勲業ヲ不朽ニ傳フ。

昭和四年五月建元 寺石正路 撰 畔柳完道 書 >

碑文を撰した、寺石正路氏は高知県の郷土史家。 書いた畔柳完道氏は書家で、中浜万次郎の子、中浜東一郎氏の妻よしの弟に成ります。

「中浜万次郎」と言う名ではピンときませんでしたが、「ジョン万次郎」と言う名前は私も知っていますが、でも今回石碑の碑文を読み、彼の資料等を調べて、改めて彼の偉大さを知ることが出来ました。

偉大と共に、非常に幸運な星の下に生まれた人物だと、思いました。

生れた家は、貧しく、幼くして父を失い、家族の為に子供のころから生活費を稼がなければならなかった。漁船に乗って海に乗り出せば遭難、無人島に漂着すると言う何とも悲惨な状態に有ったものの、無人島の生活も仲間4人と協力して生き延びています。143日間の無人島での生活を乗り越え、米国の捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助されます。

捕鯨船の船長ホイットフィールドは、萬次郎の生れついた明るく元気な性格や、物事をきちんとやり遂げる能力などに、関心を持ち、萬次郎をアメリカに連れ帰ります。萬次郎自身のアメリカへの興味を持ちます。一緒に救助された他の4人は、途中安全なハワイにて降ろしています。

アメリカで彼は「ジョン・マン」と呼ばれました。「ジョン」は彼を救助した船の名前「ジョン・ハウランド号」の「ジョン」。萬次郎の「マン」で、「ジョン・マン」に成ったと有りました。そして船長ホイットフィールドの養子になっています。

彼は賢く、英語も航海術も良く理解したようです。卒業後にはアメリカの捕鯨船に乗って、世界中を航海して回っています。一等航海士副船長にもなっています。

そんな彼も、やはり幼くして別れた「母に会いたい」と言う気持ちは次第に膨れて行きます。そしてついに帰国を考え、船長に別れを告げて、日本への帰国の資金を稼ぐために、當時アメリカ西海岸に起っていた、ゴールドラッシュの地に向い、4か月滞在し、金鉱で働きます。

帰国の途中、ハワイに寄ってそこで3人の仲間と一緒に日本に帰って来ています。

当時の日本はまだ鎖国政策をとっていましたから、帰国するのも大変だったようで、最初に上陸した琉球王国や九州長崎奉行の取り調べなどで、母親に再会するまで1年以上待たなければならなかった。

ふるさと「中ノ濱」に帰っても、母親との生活はそんなに長くは無かったようで、彼のことを知った江戸幕府から招かれ、直参旗本となり、ここで生まれ故郷の「中浜」の地名を名字として、「中浜万次郎」と名乗っています。

アメリカにて習得した英語や航海術、造船技術等を生かして、幕府の軍艦に勤務。万延元年(1860)の日米修好通商条約の批准書交換の為、アメリカに向かう使節団を乗せたポーハタン号の随行艦「咸臨丸」の通訳、技術指導員として乗り込んでいます。この「咸臨丸」には、艦長の勝海舟屋福澤諭吉らも乗っていました。

それからも、通訳や航海の技術指導員として、東奔西走の生活を送って行きます。

四国の片田舎の貧しい漁師の身から、日本の幕末から明治維新への、激動の時代の最前線で、活躍。正に波乱万丈の人生を送った、「中浜万次郎」。その一片を垣間見ることが出来ました。

参考資料:ウィキペディア「ジョン万次郎」「徳川家達」「寺石正路」「中濱東一郎」

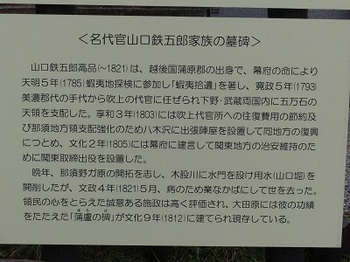

幕府代官「竹垣三右衛門直温」の徳政碑 [石碑]

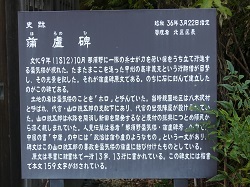

江戸時代も後期に入った、寛政5年(1793)8月、下野国都賀郡吹上村(現在の栃木市吹上町)に、代官陣屋が完成し、菅谷嘉平次と山口鉄五郎と言う、二人の代官が着任をしました。

又、同じ年の11月に下野国都賀郡藤岡村(現在の栃木市藤岡町藤岡)に、もう一つ在地陣屋が設置され、代官岸本武太夫と田辺安蔵とが赴任してきました。

そして、もう一人竹垣三右衛門直温が、同年7月に関東郡代付代官となっています。関東郡代の役所は江戸馬喰町に有った為、彼が当初常詰していたのはその元郡代屋敷でした。しかし、地方支配を確実に推し進める為には、どうしても現地の根拠地が必要と考え、遅ればせながら寛政9年(1797)下野国芳賀郡真岡(現在の真岡市)と、常陸国筑波郡上郷(現在のつくば市上郷)の二ヵ所に「出張陣屋」を開設しました。

彼らの目的は何であったのだろうか。その当時の下野国を始め北関東一帯で、大飢饉が発生していたのでした。その為荒廃した幕領農村の立て直しを図るために、幕領の代官仕法改革の為に、任命されたものでした。

では、そんな大飢饉の原因は何だったのか、それは遡ること丁度10年前の天明3年(1783)7月、浅間山が噴火し、北関東一帯に大量の火山灰が降りそそぎました、更に秋口に入って冷害の影響も現れ、もともと天明元年から翌2年にも、米の不作が続いていた事も重なり、北関東の農村に大きな影を落とす結果となっていたのでした。

そんな背景も有って、天明3年9月4日に、栃木町で困窮者数百人が、造酒屋に押し込み、酒桶から戸障子、畳に至るまで徹底的に打ち壊した。窮民は更に穀屋を襲い、米・麦・大豆の俵を切り散らし、古着屋をも、打ち壊しました。

こうした不穏な動きは、下野国内の各町場にも起こっていました。

その後も、天明4年から5・6・7年にかけて連続して凶作に襲われていたのでした。

そんな天明6年(1786)9月、第10代将軍徳川家治が病死し、それと共にそれまで全盛を振るっていた、田沼意次が失脚。代わって奥州白河藩主の松平定信が、政権の座に付きました。

その松平定信は、翌天明7年6月に老中首座となり、8月三ヶ年の倹約令を新規に発令しました。

更に翌年の天明8年3月には、将軍補佐の地位に就任、全国の幕領に巡見使を派遣して、農村の実情把握に努め、幕領農村の荒廃からの立て直しこそ喫緊の課題であるとして、代官仕法による改革に乗り出しています。

そして元号が寛政となった1789年9月、新たに向う5ヶ年の倹約令を発し、幕府財政の緊縮に努めています。

こうして、松平定信の陣頭指揮によって、すすめられた改革は、「寛政の改革」と言われます。

この「寛政の改革」で、幕府の直接関与をふやすことで、農村の復興と物価の安定にそれなりの成果を見せましたが、評判は決して良いものでは有りませんでした。それは、贅沢を禁止したり、情報・思想の統制強化です。あまりに息苦しい状況になったことから、寛政5年(1793)7月、松平定信は解任されました。

そのような寛政5年に、下野国の陣屋に赴任してきた幕府代官達は、松平定信が推し進めてきた、幕領農村の復興に全力でとりかかって行きました。

最初に吹上陣屋にて、活動を開始した菅谷嘉平次と山口鉄五郎(後に山口鉄五郎一人での専従代官となっています)の支配範囲は、下野国の那須・塩谷・都賀・河内の各郡と武蔵国の内に合せて五万石の幕領でした。山口代官は享和3年(1803)に、那須・塩谷郡の幕領支配の為、那須郡八木沢村(現在の大田原市親園)に出張陣屋を開設しています。

又、藤岡陣屋にて、活動を開始した岸本武太夫と田辺安蔵(田辺は寛政9年に病気の為にやめて、以後は岸本の一人支配となっています)の支配範囲は下野と下総・上野の三ヶ国にわたり、202村約六万石に及んでいます。岸本代官は荒廃の著しい芳賀地方の農村復興に尽くすため、寛政11年(1799)12月、芳賀郡東郷村(現在の真岡市東郷)に出張陣屋を設置しています。

そして、今回注目する代官「竹垣三右衛門直温」は、関東郡代付代官として支配範囲はさらに広く、文化4年(1807)には下野・武蔵・安房・上総・下総・常陸の六ヶ国、535ヶ村約八万四千石となり、広大な地域に分散していました。

竹垣代官は当初は江戸の馬喰町の役所に詰めていましたが、支配地の情勢をつぶさに見ていくには、現地に根拠地を設ける必要が有ると、寛政9年(1797)特に荒廃の著しい下野と常陸の両国に、真岡陣屋(現在の真岡市台町字城内)と、上郷陣屋(現在の茨城県つくば市上郷)を設置して、竹垣自身が半月ごとに陣屋を往復して、地域復興に力を注いでいました。

そこで、竹垣三右衛門直温が開設した出張陣屋が有った、真岡市とつくば市周辺を巡って、竹垣代官の遺蹟を見てきました。

先ずは、真岡市台町城山公園内に建つ「真岡陣屋阯」の石碑を見てみます。

石碑の正面には、上部に小さめに「二宮先生」、そしてその下側に大きく「遺蹟 真岡陣屋阯」と刻されています。真岡市街地の東側を縦断するように流れる「五行川」の右岸に大きな恵比寿像の建つ、大前神社の川の対岸(左岸)近くに建てられている、「遺蹟 東郷陣屋阯」の石碑も正面上部に、「二宮先生」の文字が刻まれています。真岡陣屋は竹垣代官が、そして東郷陣屋は岸本代官が開設した所ですが、後に二宮金次郎が利用している為、両方とも二宮先生の遺蹟として石碑が建てられています。確かに二宮金次郎(尊徳)の知名度の方が高いですし、建立したのが「栃木県尊徳会 下野桜町遺跡保存会」によるものですから。

幸い脇に建てられた説明板で、竹垣代官や岸本代官の関わりが記されていますからよかったです。

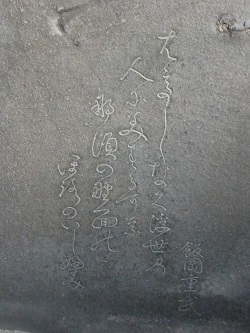

次に向かったのは、城山公園の南側。行屋川右岸に有る、曹洞宗梵音山(ぼんおんざん)真岡院(しんこういん)海潮寺(かいちょうじ)の境内に建てられた、「竹垣君徳政碑」(真岡市指定有形文化財)になります。

石碑の脇に、真岡市教育委員会が掲示した説明板が有りました。それに依りますと、<真岡代官竹垣三右衛門(直温)の徳をたたえ、その支配下に有った18ヶ村の人々が協力して建てたものである。碑文は、太田元貞(加賀藩の儒者、錦城と号する)が撰し、河三亥 江戸の人市河米庵(書家)が書いたものである。後略>

石碑が建てられている「海潮寺」は、行屋川に架かる「施無畏橋」を渡った右岸に位置し、立派な山門が迎えてくれます。この山門の屋根は、大谷石の瓦で葺かれており、栃木県指定有形文化財となっています。

竹垣三右衛門が真岡陣屋と同時に開設した、常陸国筑波郡の上郷陣屋周辺にも、竹垣代官の善政に対し「徳政碑」を建立顕彰しています。それは上記「海潮寺」に建てられた石碑と同様の物が、二基確認されているので、確認する為現在のつくば市上郷に向いました。

最初の石碑は、小貝川左岸に祀られている「金村別雷神社」の境内に建てられていました。

この石碑は、竹垣代官が職を辞して没した翌年の文化12年(1815)、地元の有志によって建立されました。碑文は、江戸の書家で儒学者でもあった「亀田鵬斎」が撰文及び揮毫しています。

金村別雷神社は、承平元年(931)、領主豊田氏が京都上賀茂社の分霊を守護神としてまつったと、伝えられます。

石碑正面に、「竹垣君徳政之碑」と刻されています。石碑には真岡海潮寺に建つ石碑同様、竹垣代官が行った善政の内容を記した碑文が刻されています。共に漢文体なので、私には読み下す事は出来ませんでした。

もう一つは、金村別雷神社から北東の方向約4.5km、つくば市今鹿島の集落内の小路の脇に建てられていました。この石碑も正面は「竹垣君徳政之碑」と有りました。が、こちらは碑文は有りません。ただ石碑左側面に「明治二十五年辰八月建」と、建立年が刻まれています。(西暦では1892年となります)

この石碑、なぜ金村別雷神社境内に建つ石碑から、77年も経ってから建立することに成ったのか、その背景はチョッと興味が有ります。

それだけ、竹垣三右衛門代官は、その地方の人達に慕われ続けていたのかもしれません。

さて次に、上郷陣屋の有った場所に行ってみました。現在は便利な世の中に成ったもので。携帯電話アプリのグーグルマップで「上郷陣屋跡」と打ち込んで検索すると、地図上にその場所が表示され、ナビ機能にすれば、現在地から目的の場所まで誘導してくれます。

ただ、現地を訪れても、「上郷陣屋」に関する掲示物は、何もありませんでした。

私が出向いたのは、丁度桜が満開となった3月下旬でした。上郷陣屋跡は現在、角内農村集落センターの建物が建っています。その一角に「瀧大権現」が祀られています。

この場所には、人足寄場も有りました。この施設は松平定信の寛政の改革の一つとして実施されたもので、火付盗賊改の長谷川平蔵が提案して、寛政2年(1790)2月に石川島に設置された。常陸国筑波郡上郷村に人足寄場を開設し、石川島の支署的存在として制度化されるのは、」寛政4年(1792)と言われる。

竹垣三右衛門が、ここ上郷に出張陣屋を設けたとするのは、寛政9年となっているが、ここにはそれ以前から代官陣屋があった事に成ります。

ただ、この人足寄場を育て上げたのも、やはり竹垣代官でした。彼はこの寄場の運営にも、尽力を尽くしていたのでした。

今回、寛政の改革を現場で推し進める為、北関東に派遣された3人の幕府代官の内、竹垣三右衛門の遺蹟を辿ってみました。他の二人の代官については、以前にこのブログの中で、角度は異なりますが紹介して来ています。

・農民から慕われた、幕府代官「山口鉄五郎高品」(2023年2月27日)

・下野国都賀郡藤岡の陣屋で活躍した幕府代官「岸本武太夫」(2023年4月6日)

ここで、彼ら3人の足跡が確認できる場所を、簡単に地図上にプロットしてみました。

山口鉄五郎代官の関係地は、緑色にて表示。(3ヶ所)

岸本武太夫代官の関係地は、黄色にて表示。(6ヶ所)

竹垣三右衛門代官の関係地は、白色にて表示。(5ヶ所)

興味が有りましたら、是非現地を訪れてみてください。車等の移動手段の無い時代、彼ら代官の支配範囲の広さは、驚くしかありません。

今回参考にした資料:

・栃木県史 通史編5 近世2 栃木県史編さん委員会編 栃木県発行

・ウィキペディア 「竹垣直温」

・知られざる江戸時代中期200年の秘密 島崎 晋著 ㈱実業之日本社発行

又、同じ年の11月に下野国都賀郡藤岡村(現在の栃木市藤岡町藤岡)に、もう一つ在地陣屋が設置され、代官岸本武太夫と田辺安蔵とが赴任してきました。

そして、もう一人竹垣三右衛門直温が、同年7月に関東郡代付代官となっています。関東郡代の役所は江戸馬喰町に有った為、彼が当初常詰していたのはその元郡代屋敷でした。しかし、地方支配を確実に推し進める為には、どうしても現地の根拠地が必要と考え、遅ればせながら寛政9年(1797)下野国芳賀郡真岡(現在の真岡市)と、常陸国筑波郡上郷(現在のつくば市上郷)の二ヵ所に「出張陣屋」を開設しました。

彼らの目的は何であったのだろうか。その当時の下野国を始め北関東一帯で、大飢饉が発生していたのでした。その為荒廃した幕領農村の立て直しを図るために、幕領の代官仕法改革の為に、任命されたものでした。

では、そんな大飢饉の原因は何だったのか、それは遡ること丁度10年前の天明3年(1783)7月、浅間山が噴火し、北関東一帯に大量の火山灰が降りそそぎました、更に秋口に入って冷害の影響も現れ、もともと天明元年から翌2年にも、米の不作が続いていた事も重なり、北関東の農村に大きな影を落とす結果となっていたのでした。

そんな背景も有って、天明3年9月4日に、栃木町で困窮者数百人が、造酒屋に押し込み、酒桶から戸障子、畳に至るまで徹底的に打ち壊した。窮民は更に穀屋を襲い、米・麦・大豆の俵を切り散らし、古着屋をも、打ち壊しました。

こうした不穏な動きは、下野国内の各町場にも起こっていました。

その後も、天明4年から5・6・7年にかけて連続して凶作に襲われていたのでした。

そんな天明6年(1786)9月、第10代将軍徳川家治が病死し、それと共にそれまで全盛を振るっていた、田沼意次が失脚。代わって奥州白河藩主の松平定信が、政権の座に付きました。

その松平定信は、翌天明7年6月に老中首座となり、8月三ヶ年の倹約令を新規に発令しました。

更に翌年の天明8年3月には、将軍補佐の地位に就任、全国の幕領に巡見使を派遣して、農村の実情把握に努め、幕領農村の荒廃からの立て直しこそ喫緊の課題であるとして、代官仕法による改革に乗り出しています。

そして元号が寛政となった1789年9月、新たに向う5ヶ年の倹約令を発し、幕府財政の緊縮に努めています。

こうして、松平定信の陣頭指揮によって、すすめられた改革は、「寛政の改革」と言われます。

この「寛政の改革」で、幕府の直接関与をふやすことで、農村の復興と物価の安定にそれなりの成果を見せましたが、評判は決して良いものでは有りませんでした。それは、贅沢を禁止したり、情報・思想の統制強化です。あまりに息苦しい状況になったことから、寛政5年(1793)7月、松平定信は解任されました。

そのような寛政5年に、下野国の陣屋に赴任してきた幕府代官達は、松平定信が推し進めてきた、幕領農村の復興に全力でとりかかって行きました。

最初に吹上陣屋にて、活動を開始した菅谷嘉平次と山口鉄五郎(後に山口鉄五郎一人での専従代官となっています)の支配範囲は、下野国の那須・塩谷・都賀・河内の各郡と武蔵国の内に合せて五万石の幕領でした。山口代官は享和3年(1803)に、那須・塩谷郡の幕領支配の為、那須郡八木沢村(現在の大田原市親園)に出張陣屋を開設しています。

又、藤岡陣屋にて、活動を開始した岸本武太夫と田辺安蔵(田辺は寛政9年に病気の為にやめて、以後は岸本の一人支配となっています)の支配範囲は下野と下総・上野の三ヶ国にわたり、202村約六万石に及んでいます。岸本代官は荒廃の著しい芳賀地方の農村復興に尽くすため、寛政11年(1799)12月、芳賀郡東郷村(現在の真岡市東郷)に出張陣屋を設置しています。

そして、今回注目する代官「竹垣三右衛門直温」は、関東郡代付代官として支配範囲はさらに広く、文化4年(1807)には下野・武蔵・安房・上総・下総・常陸の六ヶ国、535ヶ村約八万四千石となり、広大な地域に分散していました。

竹垣代官は当初は江戸の馬喰町の役所に詰めていましたが、支配地の情勢をつぶさに見ていくには、現地に根拠地を設ける必要が有ると、寛政9年(1797)特に荒廃の著しい下野と常陸の両国に、真岡陣屋(現在の真岡市台町字城内)と、上郷陣屋(現在の茨城県つくば市上郷)を設置して、竹垣自身が半月ごとに陣屋を往復して、地域復興に力を注いでいました。

そこで、竹垣三右衛門直温が開設した出張陣屋が有った、真岡市とつくば市周辺を巡って、竹垣代官の遺蹟を見てきました。

先ずは、真岡市台町城山公園内に建つ「真岡陣屋阯」の石碑を見てみます。

石碑の正面には、上部に小さめに「二宮先生」、そしてその下側に大きく「遺蹟 真岡陣屋阯」と刻されています。真岡市街地の東側を縦断するように流れる「五行川」の右岸に大きな恵比寿像の建つ、大前神社の川の対岸(左岸)近くに建てられている、「遺蹟 東郷陣屋阯」の石碑も正面上部に、「二宮先生」の文字が刻まれています。真岡陣屋は竹垣代官が、そして東郷陣屋は岸本代官が開設した所ですが、後に二宮金次郎が利用している為、両方とも二宮先生の遺蹟として石碑が建てられています。確かに二宮金次郎(尊徳)の知名度の方が高いですし、建立したのが「栃木県尊徳会 下野桜町遺跡保存会」によるものですから。

幸い脇に建てられた説明板で、竹垣代官や岸本代官の関わりが記されていますからよかったです。

次に向かったのは、城山公園の南側。行屋川右岸に有る、曹洞宗梵音山(ぼんおんざん)真岡院(しんこういん)海潮寺(かいちょうじ)の境内に建てられた、「竹垣君徳政碑」(真岡市指定有形文化財)になります。

石碑の脇に、真岡市教育委員会が掲示した説明板が有りました。それに依りますと、<真岡代官竹垣三右衛門(直温)の徳をたたえ、その支配下に有った18ヶ村の人々が協力して建てたものである。碑文は、太田元貞(加賀藩の儒者、錦城と号する)が撰し、河三亥 江戸の人市河米庵(書家)が書いたものである。後略>

石碑が建てられている「海潮寺」は、行屋川に架かる「施無畏橋」を渡った右岸に位置し、立派な山門が迎えてくれます。この山門の屋根は、大谷石の瓦で葺かれており、栃木県指定有形文化財となっています。

竹垣三右衛門が真岡陣屋と同時に開設した、常陸国筑波郡の上郷陣屋周辺にも、竹垣代官の善政に対し「徳政碑」を建立顕彰しています。それは上記「海潮寺」に建てられた石碑と同様の物が、二基確認されているので、確認する為現在のつくば市上郷に向いました。

最初の石碑は、小貝川左岸に祀られている「金村別雷神社」の境内に建てられていました。

この石碑は、竹垣代官が職を辞して没した翌年の文化12年(1815)、地元の有志によって建立されました。碑文は、江戸の書家で儒学者でもあった「亀田鵬斎」が撰文及び揮毫しています。

金村別雷神社は、承平元年(931)、領主豊田氏が京都上賀茂社の分霊を守護神としてまつったと、伝えられます。

石碑正面に、「竹垣君徳政之碑」と刻されています。石碑には真岡海潮寺に建つ石碑同様、竹垣代官が行った善政の内容を記した碑文が刻されています。共に漢文体なので、私には読み下す事は出来ませんでした。

もう一つは、金村別雷神社から北東の方向約4.5km、つくば市今鹿島の集落内の小路の脇に建てられていました。この石碑も正面は「竹垣君徳政之碑」と有りました。が、こちらは碑文は有りません。ただ石碑左側面に「明治二十五年辰八月建」と、建立年が刻まれています。(西暦では1892年となります)

この石碑、なぜ金村別雷神社境内に建つ石碑から、77年も経ってから建立することに成ったのか、その背景はチョッと興味が有ります。

それだけ、竹垣三右衛門代官は、その地方の人達に慕われ続けていたのかもしれません。

さて次に、上郷陣屋の有った場所に行ってみました。現在は便利な世の中に成ったもので。携帯電話アプリのグーグルマップで「上郷陣屋跡」と打ち込んで検索すると、地図上にその場所が表示され、ナビ機能にすれば、現在地から目的の場所まで誘導してくれます。

ただ、現地を訪れても、「上郷陣屋」に関する掲示物は、何もありませんでした。

私が出向いたのは、丁度桜が満開となった3月下旬でした。上郷陣屋跡は現在、角内農村集落センターの建物が建っています。その一角に「瀧大権現」が祀られています。

この場所には、人足寄場も有りました。この施設は松平定信の寛政の改革の一つとして実施されたもので、火付盗賊改の長谷川平蔵が提案して、寛政2年(1790)2月に石川島に設置された。常陸国筑波郡上郷村に人足寄場を開設し、石川島の支署的存在として制度化されるのは、」寛政4年(1792)と言われる。

竹垣三右衛門が、ここ上郷に出張陣屋を設けたとするのは、寛政9年となっているが、ここにはそれ以前から代官陣屋があった事に成ります。

ただ、この人足寄場を育て上げたのも、やはり竹垣代官でした。彼はこの寄場の運営にも、尽力を尽くしていたのでした。

今回、寛政の改革を現場で推し進める為、北関東に派遣された3人の幕府代官の内、竹垣三右衛門の遺蹟を辿ってみました。他の二人の代官については、以前にこのブログの中で、角度は異なりますが紹介して来ています。

・農民から慕われた、幕府代官「山口鉄五郎高品」(2023年2月27日)

・下野国都賀郡藤岡の陣屋で活躍した幕府代官「岸本武太夫」(2023年4月6日)

ここで、彼ら3人の足跡が確認できる場所を、簡単に地図上にプロットしてみました。

山口鉄五郎代官の関係地は、緑色にて表示。(3ヶ所)

岸本武太夫代官の関係地は、黄色にて表示。(6ヶ所)

竹垣三右衛門代官の関係地は、白色にて表示。(5ヶ所)

興味が有りましたら、是非現地を訪れてみてください。車等の移動手段の無い時代、彼ら代官の支配範囲の広さは、驚くしかありません。

今回参考にした資料:

・栃木県史 通史編5 近世2 栃木県史編さん委員会編 栃木県発行

・ウィキペディア 「竹垣直温」

・知られざる江戸時代中期200年の秘密 島崎 晋著 ㈱実業之日本社発行

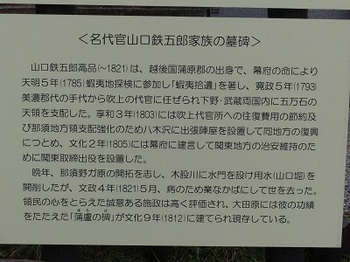

下野国都賀郡藤岡の陣屋にて活躍した幕府代官「岸本武太夫」 [石碑]

今年の2月に、江戸時代後期に下野国都賀郡吹上村(現在の栃木市吹上町)に代官陣屋を開き活躍。特に栃木県北部、那須野が原の農民から慕われた幕府代官「山口鉄五郎高品」について書きました。

その際、同時期にやはり栃木市内に陣屋を開いて、県南地方から茨城県南西部で活躍した代官が居る事を知り、その人物の足跡を追ってみました。

その人物の名前は、「岸本武太夫就美」と言い、生まれたのは美作国東南条郡押入村(現在の岡山県津山市押入)で、大庄屋「岸本彦左衛門泰久」の五男として、寛保二年(1742)に生まれています。

山口鉄五郎が生まれたのは、寛延元年(1748)と言われていますから、それより6年前に生まれていることに成ります。

岸本武太夫就美が、幕府代官となって下野国都賀・芳賀2郡五万石の支配を命ぜられて、藤岡村(現在の栃木市藤岡町)に着いたのが、寛政五年の十一月頃と言います。山口鉄五郎は、その年の三月ごろ吹上村に来ています。

彼らは当初、同僚と一緒に赴任して来ていますが、岸本も山口もその後一人の専任代官となって活躍を始めています。

この当時の北関東一帯は、天明の大飢饉の後で、農村部の荒廃が激しく、生活苦から子どもが生まれても間引きしたりで、人口が減少し耕作労働力が低下して、耕作されずに荒れ果てる農地が多くなっている状況下にありました。

江戸幕府としてもこのような状況を放置して置くわけにはいかず、荒廃した農村の復興、農民の生活救済、子供養育の補助等、幕府から救済金を支出して農村の風紀の乱れや、生活全般の改善を図る目的で、現地への支配代官の派遣を始めたのでした。

岸本武太夫が着任したと言う、藤岡代官陣屋が何処に有ったのか、現在わかっていません。

「藤岡町史」を開いてみると、「資料編・近世」に「藤岡陣屋」という項目が有ります。その部分を抜粋して引用させて頂くと、<・・藤岡陣屋は、寛政五年(1793)頃から文化年間までのおよそ20年間、下野国都賀郡・芳賀郡などの幕領管轄のため、下町に建てられた。文化期以降は、芳賀郡の東郷陣屋に移転した。藤岡陣屋には、代官岸本武太夫就美、続いてその子武八荘美が在陣したが、陣屋の具体的な状況については未詳である。・・・(後略)>と有り、関連史資料が二点掲載されているだけしかありません。

その史料が作られた時期は、享和元年(1801)と文政八年(1825)で、文政八年の史料に記されている代官の名前は、「岸本武八様」と有り、後を継いだ子供の時期のものです。

これらの書類が作成された頃には、寛政11年(1799)に新設された東郷陣屋(現在の真岡市東郷)に、家族揃って移っていますし、「岸本武太夫就美」自身も、文化六年(1809)に病気で死亡し、翌年には長子の岸本武八荘美が東郷の代官に任ぜられています。

東郷陣屋の有った場所には現在、「二宮先生遺蹟 東郷陣屋阯」と刻した標柱が建てられています。

真岡市の巨大な恵比須像の建つ「大前神社」と、五行川を挟んだ対岸(左岸)に位置しています。

「東郷陣屋阯」の上部に「二宮先生遺蹟」と有るのは、「二宮尊徳」の方が知名度が全国区であるからでしょうか。東郷陣屋を建てたのは、岸本武太夫ですがその後嘉永元年(1848)、東郷支配「山内総左衛門が兼任で真岡支配となり、真岡陣屋に移った時、代わりに東郷陣屋に入ったのが、「二宮金次郎」だったので、知名度の高い二宮先生遺蹟となったと思われます。

<慶応四年(1868)、官軍の焼き討ちによって焼失、廃陣となった。>と、標柱の隣に建てられた「東郷陣屋跡」の説明板に記されたいます。

真岡市東大島に極楽山西念寺という、浄土真宗大谷派の寺院が有ります。このお寺は享和元年(1801)に岸本武太夫が、入百姓政策によって遠く北越地方から移ってきた人々の、心のよりどころの為として、開基建立したもので、今お寺の山門前には自然石に「岸本代官遺蹟」と刻した石碑が建てられています。

又、真岡市西郷には「岸本武太夫就美」を祀った、「岸本神社」が建てられ、今もなお地元西郷の人達から、農村の復興、生活改善に多く尽力した岸本代官に敬愛の気持ちを表しています。

更に、岸本武太夫の活躍の場は、栃木県境を越え茨城県南西部の「坂東市」まで及んでいます。

茨城県坂東市沓掛の街中に、「沓掛香取神社」が有りますが、その境内の二の鳥居右側、玉垣の直ぐ内側に少し小ぶりな石碑に成りますが、「奉 唱光明真言三千十七遍 祈岸本君武運長久所也」と刻まれた、文政六年(1823)沓掛根古内・向原の人達が建立した碑が建っています。

更にさらに、沓掛地区諏訪山の藤岡稲荷神社の境内に、「岸本君二世功徳碑」が覆屋に守られて建っています。この碑は文政四年(1821)飯沼廻り村々・新田村六十三ヶ村の人達によって建立されたものです。

現在の坂東市と古河市、常総市、八千代町の間に昔あった「飯沼」と呼ばれる広大な沼地を、江戸時代中期、享保年間(1716~1736)に干拓して水田へと変えてきたが、その後度重なる飢饉や洪水のために村々は疲弊して、農民は田畑を捨てて村を離れたり、生活苦から口減らしのため堕胎や間引きを行い、人口が減少して村々は荒廃の一途を辿っていました。寛政五年(1793)代官となった岸本武太夫が飯沼新田の支配を兼ね飯沼の再開発に尽力しました。現在では周辺を含めて飯沼三千町歩と言われる、穀倉地帯を形成するに及んだ礎を作った一人で、この碑は「飯沼中興の名大官と称される岸本父子の徳政を讃える」ものという。

功徳碑が建つ「藤岡稲荷神社」は、頭に「藤岡」と付く通り、岸本武太夫就美が当初駐在した陣屋を建てた、下野国都賀郡藤岡村(現在の栃木市藤岡町藤岡)に有る、稲荷神社から分祀したと言います。

その稲荷神社は、「藤岡町史」に依れば、<元弘元年(1331)九月、藤岡伊勢守の時代に茂呂稲荷山から松葉へ勧請されたと伝えられ、その地名をとってかつて松葉稲荷大明神と言われていたという。その後元和九年(1623)二月に現在地に遷宮されたと伝えられ、江戸期の記録によれば享保十七年(1732)に拝殿が建立されたということである。しかも本殿の彫刻は大平町富田住の左隆顕(磯部儀兵衛隆顕のことで、左甚五郎十二世、隠居後は十一世を名乗り儀兵衛家を興した人物)の手になるものという。・・・(後略)>

幕府代官「岸本武太夫就美」も、先に書いた吹上陣屋の「山口鉄五郎高品」も広大な北関東を舞台に、民百姓の為に惜しみなく善政を尽くした名大官でした。

※今回の参考資料:

・栃木県史通史編5近世2(栃木県発行)

・藤岡町史資料編近世 (藤岡町発行)

・ふじおか見てある記 (藤岡町教育委員会発行)

・真岡市史第三巻近世資料編 (真岡市発行)

・真岡市史案内第5号 (真岡市教育委員会発行)

・坂東市石碑深訪ハンドブック (坂東市立資料館発行)

・飯沼新田物語 (さしま郷土館ミューズ発行)

その際、同時期にやはり栃木市内に陣屋を開いて、県南地方から茨城県南西部で活躍した代官が居る事を知り、その人物の足跡を追ってみました。

その人物の名前は、「岸本武太夫就美」と言い、生まれたのは美作国東南条郡押入村(現在の岡山県津山市押入)で、大庄屋「岸本彦左衛門泰久」の五男として、寛保二年(1742)に生まれています。

山口鉄五郎が生まれたのは、寛延元年(1748)と言われていますから、それより6年前に生まれていることに成ります。

岸本武太夫就美が、幕府代官となって下野国都賀・芳賀2郡五万石の支配を命ぜられて、藤岡村(現在の栃木市藤岡町)に着いたのが、寛政五年の十一月頃と言います。山口鉄五郎は、その年の三月ごろ吹上村に来ています。

彼らは当初、同僚と一緒に赴任して来ていますが、岸本も山口もその後一人の専任代官となって活躍を始めています。

この当時の北関東一帯は、天明の大飢饉の後で、農村部の荒廃が激しく、生活苦から子どもが生まれても間引きしたりで、人口が減少し耕作労働力が低下して、耕作されずに荒れ果てる農地が多くなっている状況下にありました。

江戸幕府としてもこのような状況を放置して置くわけにはいかず、荒廃した農村の復興、農民の生活救済、子供養育の補助等、幕府から救済金を支出して農村の風紀の乱れや、生活全般の改善を図る目的で、現地への支配代官の派遣を始めたのでした。

岸本武太夫が着任したと言う、藤岡代官陣屋が何処に有ったのか、現在わかっていません。

「藤岡町史」を開いてみると、「資料編・近世」に「藤岡陣屋」という項目が有ります。その部分を抜粋して引用させて頂くと、<・・藤岡陣屋は、寛政五年(1793)頃から文化年間までのおよそ20年間、下野国都賀郡・芳賀郡などの幕領管轄のため、下町に建てられた。文化期以降は、芳賀郡の東郷陣屋に移転した。藤岡陣屋には、代官岸本武太夫就美、続いてその子武八荘美が在陣したが、陣屋の具体的な状況については未詳である。・・・(後略)>と有り、関連史資料が二点掲載されているだけしかありません。

その史料が作られた時期は、享和元年(1801)と文政八年(1825)で、文政八年の史料に記されている代官の名前は、「岸本武八様」と有り、後を継いだ子供の時期のものです。

これらの書類が作成された頃には、寛政11年(1799)に新設された東郷陣屋(現在の真岡市東郷)に、家族揃って移っていますし、「岸本武太夫就美」自身も、文化六年(1809)に病気で死亡し、翌年には長子の岸本武八荘美が東郷の代官に任ぜられています。

東郷陣屋の有った場所には現在、「二宮先生遺蹟 東郷陣屋阯」と刻した標柱が建てられています。

真岡市の巨大な恵比須像の建つ「大前神社」と、五行川を挟んだ対岸(左岸)に位置しています。

「東郷陣屋阯」の上部に「二宮先生遺蹟」と有るのは、「二宮尊徳」の方が知名度が全国区であるからでしょうか。東郷陣屋を建てたのは、岸本武太夫ですがその後嘉永元年(1848)、東郷支配「山内総左衛門が兼任で真岡支配となり、真岡陣屋に移った時、代わりに東郷陣屋に入ったのが、「二宮金次郎」だったので、知名度の高い二宮先生遺蹟となったと思われます。

<慶応四年(1868)、官軍の焼き討ちによって焼失、廃陣となった。>と、標柱の隣に建てられた「東郷陣屋跡」の説明板に記されたいます。

真岡市東大島に極楽山西念寺という、浄土真宗大谷派の寺院が有ります。このお寺は享和元年(1801)に岸本武太夫が、入百姓政策によって遠く北越地方から移ってきた人々の、心のよりどころの為として、開基建立したもので、今お寺の山門前には自然石に「岸本代官遺蹟」と刻した石碑が建てられています。

又、真岡市西郷には「岸本武太夫就美」を祀った、「岸本神社」が建てられ、今もなお地元西郷の人達から、農村の復興、生活改善に多く尽力した岸本代官に敬愛の気持ちを表しています。

更に、岸本武太夫の活躍の場は、栃木県境を越え茨城県南西部の「坂東市」まで及んでいます。

茨城県坂東市沓掛の街中に、「沓掛香取神社」が有りますが、その境内の二の鳥居右側、玉垣の直ぐ内側に少し小ぶりな石碑に成りますが、「奉 唱光明真言三千十七遍 祈岸本君武運長久所也」と刻まれた、文政六年(1823)沓掛根古内・向原の人達が建立した碑が建っています。

更にさらに、沓掛地区諏訪山の藤岡稲荷神社の境内に、「岸本君二世功徳碑」が覆屋に守られて建っています。この碑は文政四年(1821)飯沼廻り村々・新田村六十三ヶ村の人達によって建立されたものです。

現在の坂東市と古河市、常総市、八千代町の間に昔あった「飯沼」と呼ばれる広大な沼地を、江戸時代中期、享保年間(1716~1736)に干拓して水田へと変えてきたが、その後度重なる飢饉や洪水のために村々は疲弊して、農民は田畑を捨てて村を離れたり、生活苦から口減らしのため堕胎や間引きを行い、人口が減少して村々は荒廃の一途を辿っていました。寛政五年(1793)代官となった岸本武太夫が飯沼新田の支配を兼ね飯沼の再開発に尽力しました。現在では周辺を含めて飯沼三千町歩と言われる、穀倉地帯を形成するに及んだ礎を作った一人で、この碑は「飯沼中興の名大官と称される岸本父子の徳政を讃える」ものという。

功徳碑が建つ「藤岡稲荷神社」は、頭に「藤岡」と付く通り、岸本武太夫就美が当初駐在した陣屋を建てた、下野国都賀郡藤岡村(現在の栃木市藤岡町藤岡)に有る、稲荷神社から分祀したと言います。

その稲荷神社は、「藤岡町史」に依れば、<元弘元年(1331)九月、藤岡伊勢守の時代に茂呂稲荷山から松葉へ勧請されたと伝えられ、その地名をとってかつて松葉稲荷大明神と言われていたという。その後元和九年(1623)二月に現在地に遷宮されたと伝えられ、江戸期の記録によれば享保十七年(1732)に拝殿が建立されたということである。しかも本殿の彫刻は大平町富田住の左隆顕(磯部儀兵衛隆顕のことで、左甚五郎十二世、隠居後は十一世を名乗り儀兵衛家を興した人物)の手になるものという。・・・(後略)>

幕府代官「岸本武太夫就美」も、先に書いた吹上陣屋の「山口鉄五郎高品」も広大な北関東を舞台に、民百姓の為に惜しみなく善政を尽くした名大官でした。

※今回の参考資料:

・栃木県史通史編5近世2(栃木県発行)

・藤岡町史資料編近世 (藤岡町発行)

・ふじおか見てある記 (藤岡町教育委員会発行)

・真岡市史第三巻近世資料編 (真岡市発行)

・真岡市史案内第5号 (真岡市教育委員会発行)

・坂東市石碑深訪ハンドブック (坂東市立資料館発行)

・飯沼新田物語 (さしま郷土館ミューズ発行)

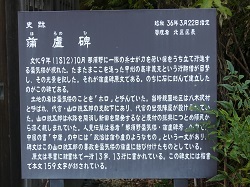

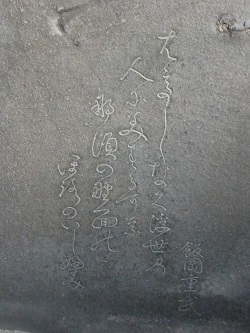

農民達から慕われた、幕府代官「山口鉄五郎高品」 [石碑]

江戸時代後期「天明の大飢饉」後、農村の疲弊が著しかった寛政五年(1793)、幕府直轄領(天領)を支配するため、下野国都賀郡吹上村に代官陣屋が設置され、代官山口鉄五郎高品が着任しました。

山口代官が支配した地域は、下野国及び武蔵国のうちの五万石におよんでいました。

その支配の本拠地となった吹上代官陣屋は、中世に築かれた皆川氏一族「膝附氏」の居城「吹上城」の跡で、現在は栃木市立吹上中学校が建てられています。現在、現地中学校の校庭にはただ、「吹上城址」と刻んだ石柱と、その脇に地元吹上地区の名勝地「伊吹山」を詠った「藤原実方朝臣」の和歌、<かくとたに えやはいふきの さしも草 さしも知らしな 燃ゆる思ひを>を刻した歌碑とが建てられているだけです。

この地は、足尾山塊が広大な関東平野に附き出した南東の縁に位置して、今もその場所に立つと、西北西の方向には、かつての皆川氏の居城であった「皆川城址」の山並みが北から南に延び、その先端山上に、物見櫓を模した展望台がシルエットとなって望まれます。

ただ、吹上を拠点に活躍した代官「山口鉄五郎」について、地元吹上村(現在の栃木市)に、その業績に関して記した資料は殆ど見る事は出来ません。ところが、栃木県の北部、那須地方に置いては趣が全く異なり、多くの資料の中に「山口代官」の名前が出てきます。

日本三大疏水と言えば、その開発順に記すと、先ず福島県の「安積疏水」、そして栃木県の「那須疎水」、最後に滋賀県から京都府に跨る「琵琶湖疏水」ですが、那須疎水に関した著書「那須野ヶ原の疏水を歩く」編著者「黒磯の昔をたずねる会」発行:随想舎を開くと、「名代官山口鉄五郎の新田開発と山口堀」と題した記事が掲載されています。その一部を引用させて頂くと。<幕府代官山口鉄五郎 元禄年間(1688~1704)那須郡には幕府直轄領(天領)が五八か村(石高にして一万八一四四石余)があった。特に現在の黒磯市・湯津上村・大田原市に多く、黒磯市だけでも二五か村(石高にして四六七九石余)を数えた。天明の大ききん後の寛政五年(1793)三月、これらの幕府直轄領を支配する代官に任ぜられたのが山口鉄五郎である。山口代官の支配地は、下野国および武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県の一部)のうちの五万石で、新設された吹上陣屋(栃木市)をその本拠地とした。・・・後略>

しかし、吹上陣屋から那須郡の幕府直轄領は、現在でも東北自動車道を利用して行っても、1時間余は必要ですから、当時は歩いて行き来しなければならない訳で、宇都宮から大田原までをかつての奥州街道を利用したとすると、栃木市吹上町からでは片道60km以上の道のりとなり、とても日帰りする事は出来ません。数年前まで栃木市では「市民ウィーキング大会」が開催されていました。私も第一回から参加をしていました。最初の4年間は一番距離が長い30kmコースを歩きました。スタート地点は「藤岡総合体育館」そしてゴールは西方町の「道の駅にしかた」でした。それを休みなく歩き続けて、5時間30分以上。後半は歩くのも飽きてくる感じです。

それが60km以上となれば、途中で食事や休憩も必要となるでしょう。

そこで、山口代官は吹上陣屋に赴任した最初の正月、那須地方から新年の挨拶のために、数日間をかけてやってきた名主たちに対して、次からは儀礼だけが目的であれば、わざわざ来なくても良いと、申し付けました。そして享和三年(1803)には、地元からの要望などを受けて、大田原の八木沢村(現在の親園)に出張陣屋を設け、彼の手代をそこに常住させています。

(八木沢出張陣屋が設けられた、現在の大田原市親園付近の奥州街道と、街道からかつての出張陣屋が建てられた跡へ向かう道路の様子)

(八木沢出張陣屋の前方を流れている「加茂内川」に架かる「ごぢゃばし(御陣屋橋)」と、跡地に建てられた「陣屋跡」と刻された石碑)

八木沢村は奥州街道の佐久山宿と大田原宿とのほぼ中間辺りに開けた集落で、間宿として栄えていました。代々名主を勤めた国井邸内に町初碑(まちはじめのひ)が有ります。「親園村郷土誌」には、<此碑ハ寛永四年八木沢宿ノ初メテ開カレタルトキ当時ノ名主役国井与左衛門ガ紀念トシテ花鋼石ノ天然石高サ二尺バカリノモノヲ同氏(国井沢吉先祖)庭内ニ建テラレタト言ヒ伝ヘ今尚同所ニ存在セリ。碑面ニハ「此町初寛永ひのえ卯年」側面ニハ「国井与左衛門」と鐫マレタリ。・・・(後略)>と記されています。

その八木沢出張陣屋は最初5年間期限付きの設置でしたが、その後2回も延長されています。

しかし文政四年(1821)、山口代官病死後、竹内平右衛門・古山善吉が赴任したものの文政六年(1823)八木沢出張陣屋は、吹上陣屋と共に真岡陣屋に併合されて、廃止となっています。

山口鉄五郎高品の出身の詳細はハッキリしていないようですが、越後国(新潟県)蒲原(かんばら)の小休止(こやすど)と言われています。そこで貧しい農家の三男として寛延元年(1748)に生まれました。頭が良くて努力家だった彼は、その能力を買われて二十歳になった頃には、江戸にでていて勘定奉行の役人に推挙され、天明五年(1785)には幕府の命により、蝦夷地探検を行い「蝦夷地拾遺」を著わしています。その後の寛政二年(1790)には美濃国にて、郡代の手代として赴任しています。そして寛政五年(1793)に、ここ下野国都賀郡吹上に代官として赴任して来たのでした。

山口代官は常に民百姓と同じ目線で物事をとらえている様でした。彼が良く自分の手代達に申し渡していた言葉が有ります。それは「無軽民事」、<民を軽んずこと無かれ>でした。

大田原市史・史料編に「代官山口鉄五郎高品」の事が記されていましたので引用させて頂くと、<高品は那須、塩谷両郡の幕領六十二カ村を支配したが、寛政五年八月初めて那須支配に就くと先ず農業を奨励し、遊惰の弊風を禁じ、貧困者および病老者の救恤、荒蕪地の開発に意を注いた。殊に那珂川上流の木俣川を分水して堰路を掘り新田二百余町を開発したことなどは特筆すべき業績である。…(後略)>

八木沢出張陣屋が設けられた八木沢村(現在の大田原市親園)の奥州街道沿い、湯殿山神社の参道入口脇に、小さなお堂の様な建物が有ります。格子戸から中を覗くと一基の石碑が建てられています。

先の大田原市史・史料編の名所旧蹟の所に、「蒲盧碑」として記されている石碑に成ります。又、引用させて頂きます。<蒲盧碑ー大字親園字八木沢の湯殿山神社境内にある。文化九年十月に高津義克という行脚僧が那須野で蒲盧(蜃気楼のこと)を見て、碑文となっている原稿を残して去り、薬王寺に保存してあったのを八木沢代官山口鉄五郎の手代飯岡重武が石に刻んで建立したもので、碑の背面には『はてしなく浮世の人に見するかな、那須の野面のほろのいしぶみという自作の和歌が刻んである。…(後略)』と有ります。碑文は当然漢文体の為、私には読み砕く事が出来ませんので、写真をご覧ください。

(奥州街道沿いの湯殿山神社参道入口脇に建つ「蒲盧之碑」を納めた建屋と説明板)

(蒲盧之碑正面と、碑陰に刻された飯岡重武の和歌)

この「蒲盧碑」について、脇に立つ案内板には、<中国の書「中庸」の中には「政治は蒲や盧のようなもの」という一文があり、碑文はこの山口鉄五郎の善政を蜃気楼の蒲盧に結び付けたものとしている。>と説明ています。

先日、久しぶりに吹上町を訪れてみました。吹上陣屋が有った場所の北西側に「正仙寺」が有りますが、本堂や庫裡が新しく立派な建物に変わっていて驚きました。

この正仙寺の墓地に山口鉄五郎高品の家族の墓碑や、吹上代官所役人の墓碑等十数基を見る事が出来ます。

(代官山口鉄五郎高品の家族と代官所役人等の墓碑が並んでいます。)

(墓碑の所に掲げられている説明板)

天明三年(1783)七月に長野県と群馬県との県境に有る浅間山が、大噴火を起しました。そしてその火山灰が北関東地方に大きな被害をもたらしました。それ以前の天明元年から二年にかけて、農家は不作が続いていた時でした。そこに追い打ちをかける事に成り、北関東の農村は荒廃する一方でした。

同年9月4日に栃木町で、困窮者数百人が造り酒屋に押し込み、酒桶の輪を切り、戸障子・畳等まで徹底的に打ちこわす騒動が起きています。

江戸時代の経済の基本は米です。その米を生産する農村が疲弊してしまえば、幕政体制も崩れていきます。そこで農政の立て直し、とりわけ幕領農村の荒廃からの立て直しが必要となり、現地に代官を派遣して支配強化する事となり、寛政五年まず菅谷嘉平次が代官に任命され、追って同格の立会代官として任命されたのが山口鉄五郎高品でした。

此の吹上代官陣屋こそ、代官の江戸定府の永い伝統を破って、支配所のある地方に陣屋が設置された、幕府代官陣屋の初見でした。

代官山口鉄五郎高品は、自ら新潟県の雪深い山の中の小さな集落で、細々と僅かな田畑を耕して生計を立てていた貧しい農家の子として育った。農民の苦しい生活を充分に理解する事が身に付いていた。その経験から、疲弊した農村を農民側の眼線になって、問題の解決に尽力したのでした。

農民の気持ちを理解し、農民達から慕われた、代官山口鉄五郎高品でした。

今回の参考資料:

・「大田原市史・史料編」大田原市発行。

・「親園村郷土誌」親園村発行。

・「那須野ヶ原の疏水を歩く」編著者黒磯の昔をたずねる会 随想舎発行。

・「水代官山口鉄五郎」那須一郎著 随想舎発行。

・「改訂増補 近世栃木の城と陣屋」杉浦昭博著 随想舎発行。

・「奥州街道 歴史探訪・全宿駅ガイド」無明舎出版編。

・「那須野蜃気楼 蒲盧碑考」人見伝蔵著 大田原温故会発行

・「栃木県史・通史編5 近世」栃木県発行

山口代官が支配した地域は、下野国及び武蔵国のうちの五万石におよんでいました。

その支配の本拠地となった吹上代官陣屋は、中世に築かれた皆川氏一族「膝附氏」の居城「吹上城」の跡で、現在は栃木市立吹上中学校が建てられています。現在、現地中学校の校庭にはただ、「吹上城址」と刻んだ石柱と、その脇に地元吹上地区の名勝地「伊吹山」を詠った「藤原実方朝臣」の和歌、<かくとたに えやはいふきの さしも草 さしも知らしな 燃ゆる思ひを>を刻した歌碑とが建てられているだけです。

この地は、足尾山塊が広大な関東平野に附き出した南東の縁に位置して、今もその場所に立つと、西北西の方向には、かつての皆川氏の居城であった「皆川城址」の山並みが北から南に延び、その先端山上に、物見櫓を模した展望台がシルエットとなって望まれます。

ただ、吹上を拠点に活躍した代官「山口鉄五郎」について、地元吹上村(現在の栃木市)に、その業績に関して記した資料は殆ど見る事は出来ません。ところが、栃木県の北部、那須地方に置いては趣が全く異なり、多くの資料の中に「山口代官」の名前が出てきます。

日本三大疏水と言えば、その開発順に記すと、先ず福島県の「安積疏水」、そして栃木県の「那須疎水」、最後に滋賀県から京都府に跨る「琵琶湖疏水」ですが、那須疎水に関した著書「那須野ヶ原の疏水を歩く」編著者「黒磯の昔をたずねる会」発行:随想舎を開くと、「名代官山口鉄五郎の新田開発と山口堀」と題した記事が掲載されています。その一部を引用させて頂くと。<幕府代官山口鉄五郎 元禄年間(1688~1704)那須郡には幕府直轄領(天領)が五八か村(石高にして一万八一四四石余)があった。特に現在の黒磯市・湯津上村・大田原市に多く、黒磯市だけでも二五か村(石高にして四六七九石余)を数えた。天明の大ききん後の寛政五年(1793)三月、これらの幕府直轄領を支配する代官に任ぜられたのが山口鉄五郎である。山口代官の支配地は、下野国および武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県の一部)のうちの五万石で、新設された吹上陣屋(栃木市)をその本拠地とした。・・・後略>

しかし、吹上陣屋から那須郡の幕府直轄領は、現在でも東北自動車道を利用して行っても、1時間余は必要ですから、当時は歩いて行き来しなければならない訳で、宇都宮から大田原までをかつての奥州街道を利用したとすると、栃木市吹上町からでは片道60km以上の道のりとなり、とても日帰りする事は出来ません。数年前まで栃木市では「市民ウィーキング大会」が開催されていました。私も第一回から参加をしていました。最初の4年間は一番距離が長い30kmコースを歩きました。スタート地点は「藤岡総合体育館」そしてゴールは西方町の「道の駅にしかた」でした。それを休みなく歩き続けて、5時間30分以上。後半は歩くのも飽きてくる感じです。

それが60km以上となれば、途中で食事や休憩も必要となるでしょう。

そこで、山口代官は吹上陣屋に赴任した最初の正月、那須地方から新年の挨拶のために、数日間をかけてやってきた名主たちに対して、次からは儀礼だけが目的であれば、わざわざ来なくても良いと、申し付けました。そして享和三年(1803)には、地元からの要望などを受けて、大田原の八木沢村(現在の親園)に出張陣屋を設け、彼の手代をそこに常住させています。

(八木沢出張陣屋が設けられた、現在の大田原市親園付近の奥州街道と、街道からかつての出張陣屋が建てられた跡へ向かう道路の様子)

(八木沢出張陣屋の前方を流れている「加茂内川」に架かる「ごぢゃばし(御陣屋橋)」と、跡地に建てられた「陣屋跡」と刻された石碑)

八木沢村は奥州街道の佐久山宿と大田原宿とのほぼ中間辺りに開けた集落で、間宿として栄えていました。代々名主を勤めた国井邸内に町初碑(まちはじめのひ)が有ります。「親園村郷土誌」には、<此碑ハ寛永四年八木沢宿ノ初メテ開カレタルトキ当時ノ名主役国井与左衛門ガ紀念トシテ花鋼石ノ天然石高サ二尺バカリノモノヲ同氏(国井沢吉先祖)庭内ニ建テラレタト言ヒ伝ヘ今尚同所ニ存在セリ。碑面ニハ「此町初寛永ひのえ卯年」側面ニハ「国井与左衛門」と鐫マレタリ。・・・(後略)>と記されています。

その八木沢出張陣屋は最初5年間期限付きの設置でしたが、その後2回も延長されています。

しかし文政四年(1821)、山口代官病死後、竹内平右衛門・古山善吉が赴任したものの文政六年(1823)八木沢出張陣屋は、吹上陣屋と共に真岡陣屋に併合されて、廃止となっています。

山口鉄五郎高品の出身の詳細はハッキリしていないようですが、越後国(新潟県)蒲原(かんばら)の小休止(こやすど)と言われています。そこで貧しい農家の三男として寛延元年(1748)に生まれました。頭が良くて努力家だった彼は、その能力を買われて二十歳になった頃には、江戸にでていて勘定奉行の役人に推挙され、天明五年(1785)には幕府の命により、蝦夷地探検を行い「蝦夷地拾遺」を著わしています。その後の寛政二年(1790)には美濃国にて、郡代の手代として赴任しています。そして寛政五年(1793)に、ここ下野国都賀郡吹上に代官として赴任して来たのでした。

山口代官は常に民百姓と同じ目線で物事をとらえている様でした。彼が良く自分の手代達に申し渡していた言葉が有ります。それは「無軽民事」、<民を軽んずこと無かれ>でした。

大田原市史・史料編に「代官山口鉄五郎高品」の事が記されていましたので引用させて頂くと、<高品は那須、塩谷両郡の幕領六十二カ村を支配したが、寛政五年八月初めて那須支配に就くと先ず農業を奨励し、遊惰の弊風を禁じ、貧困者および病老者の救恤、荒蕪地の開発に意を注いた。殊に那珂川上流の木俣川を分水して堰路を掘り新田二百余町を開発したことなどは特筆すべき業績である。…(後略)>

八木沢出張陣屋が設けられた八木沢村(現在の大田原市親園)の奥州街道沿い、湯殿山神社の参道入口脇に、小さなお堂の様な建物が有ります。格子戸から中を覗くと一基の石碑が建てられています。

先の大田原市史・史料編の名所旧蹟の所に、「蒲盧碑」として記されている石碑に成ります。又、引用させて頂きます。<蒲盧碑ー大字親園字八木沢の湯殿山神社境内にある。文化九年十月に高津義克という行脚僧が那須野で蒲盧(蜃気楼のこと)を見て、碑文となっている原稿を残して去り、薬王寺に保存してあったのを八木沢代官山口鉄五郎の手代飯岡重武が石に刻んで建立したもので、碑の背面には『はてしなく浮世の人に見するかな、那須の野面のほろのいしぶみという自作の和歌が刻んである。…(後略)』と有ります。碑文は当然漢文体の為、私には読み砕く事が出来ませんので、写真をご覧ください。

(奥州街道沿いの湯殿山神社参道入口脇に建つ「蒲盧之碑」を納めた建屋と説明板)

(蒲盧之碑正面と、碑陰に刻された飯岡重武の和歌)

この「蒲盧碑」について、脇に立つ案内板には、<中国の書「中庸」の中には「政治は蒲や盧のようなもの」という一文があり、碑文はこの山口鉄五郎の善政を蜃気楼の蒲盧に結び付けたものとしている。>と説明ています。

先日、久しぶりに吹上町を訪れてみました。吹上陣屋が有った場所の北西側に「正仙寺」が有りますが、本堂や庫裡が新しく立派な建物に変わっていて驚きました。

この正仙寺の墓地に山口鉄五郎高品の家族の墓碑や、吹上代官所役人の墓碑等十数基を見る事が出来ます。

(代官山口鉄五郎高品の家族と代官所役人等の墓碑が並んでいます。)

(墓碑の所に掲げられている説明板)

天明三年(1783)七月に長野県と群馬県との県境に有る浅間山が、大噴火を起しました。そしてその火山灰が北関東地方に大きな被害をもたらしました。それ以前の天明元年から二年にかけて、農家は不作が続いていた時でした。そこに追い打ちをかける事に成り、北関東の農村は荒廃する一方でした。

同年9月4日に栃木町で、困窮者数百人が造り酒屋に押し込み、酒桶の輪を切り、戸障子・畳等まで徹底的に打ちこわす騒動が起きています。

江戸時代の経済の基本は米です。その米を生産する農村が疲弊してしまえば、幕政体制も崩れていきます。そこで農政の立て直し、とりわけ幕領農村の荒廃からの立て直しが必要となり、現地に代官を派遣して支配強化する事となり、寛政五年まず菅谷嘉平次が代官に任命され、追って同格の立会代官として任命されたのが山口鉄五郎高品でした。

此の吹上代官陣屋こそ、代官の江戸定府の永い伝統を破って、支配所のある地方に陣屋が設置された、幕府代官陣屋の初見でした。

代官山口鉄五郎高品は、自ら新潟県の雪深い山の中の小さな集落で、細々と僅かな田畑を耕して生計を立てていた貧しい農家の子として育った。農民の苦しい生活を充分に理解する事が身に付いていた。その経験から、疲弊した農村を農民側の眼線になって、問題の解決に尽力したのでした。

農民の気持ちを理解し、農民達から慕われた、代官山口鉄五郎高品でした。

今回の参考資料:

・「大田原市史・史料編」大田原市発行。

・「親園村郷土誌」親園村発行。

・「那須野ヶ原の疏水を歩く」編著者黒磯の昔をたずねる会 随想舎発行。

・「水代官山口鉄五郎」那須一郎著 随想舎発行。

・「改訂増補 近世栃木の城と陣屋」杉浦昭博著 随想舎発行。

・「奥州街道 歴史探訪・全宿駅ガイド」無明舎出版編。

・「那須野蜃気楼 蒲盧碑考」人見伝蔵著 大田原温故会発行

・「栃木県史・通史編5 近世」栃木県発行